横浜国立大学(横国大)は9月5日、磁気の波であるスピン波を用いた物理リザバーである「スピン波リザバー素子」の開発に成功したと発表した。

同成果は、横国大大学院 理工学府の長瀬翔氏、同・根津昇輝氏、同・大学院 工学研究院/先端科学高等研究院/総合学術高等研究院の関口康爾教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する応用物理学全般を扱う学術誌「Physical Review Applied」に掲載された。

トリリオンセンサなどとも言われるIoTの進展で、大量のデータを生成するデバイスが普及するにつれて、「エッジコンピューティング」の重要性が高まりつつある。エッジとは一般的には「端」などの意味を持つが、コンピューティングの世界ではデータが生成された場所を指し、エッジコンピューティングとはその場でデータの処理を行う演算技術のことをいう。現在のデータを中央サーバに集めて処理するクラウド方式だと、情報を上げてからそのフィードバックで端末を制御すると遅延が生じてしまう上に、ネットワークに対する負荷が増大してしまうため、エッジコンピューティングであればそれを避けることが可能となる。

一方で、現代社会の情報基盤となっている、CMOSなどの電子演算回路は、トランジスタのスイッチング動作に伴う消費電力が比較的大きい傾向にある。特に、高性能な処理を長時間リアルタイムで行う場合、消費電力は飛躍的に増加してしまう。エッジデバイスは、バッテリー駆動や省電力化が求められるケースが多く、またIoTのトリリオンセンサともなると、その場で各センサが自ら発電する環境発電が求められており、CMOS回路の消費電力は大きな制約となってしまう。

そうした問題を解決する手段として注目されているのが、「リザバー演算」。同技術は、入力信号を複雑な非線形ダイナミクスを持つシステム(リザバー)に通すことで、高次の特徴抽出を行うことができるという特徴を持つ。しかも、リザバーとしては、レーザー共振器、スピン波デバイス、ニューラルネットワークなど、さまざまな物理系を利用することが可能。物理リザバーは、これらの物理系が本来持つ非線形なダイナミクスを直接利用するため、CMOSに比べてはるかにシンプルな構成で演算回路を実現できる。これにより、消費電力を大幅に削減しつつ、高速な情報処理も行えるようになるとされる。そこで研究チームは今回、磁性体内部のスピンが集団的に振動する現象(磁気の波)であるスピン波を用いた物理リザバーを開発することにしたという。

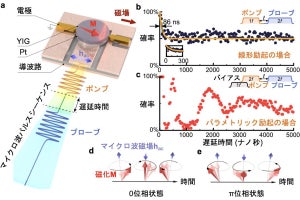

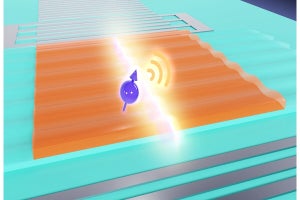

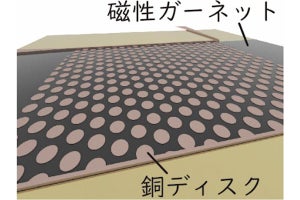

今回の研究では、軟磁性体パーマロイの薄膜(厚さ300nm)を、40μm×80μm(または90μm×120μm)の微細な形状に加工し、回折格子の一種である「ホイヘンススリット」(波の回折現象を利用してさまざまな波動制御を実現する人工構造)を導入した物理リザバーのスピン波リザバー素子が開発された。

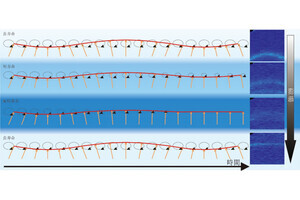

ホイヘンススリットがあることで、スピン波の伝搬経路が制限され、特定の周波数成分が選択的に増幅または減衰する現象が生じる。要は、スピン波リザバー素子においてスピン波は、パーマロイ薄膜内を伝搬する際に、干渉、減衰、試料端での反射など、複雑な干渉効果を受け、スピン波の振幅、位相、周波数などが変化するのである。これらの複雑な現象が、各出力端子における特徴量の増大に寄与する仕組みだ。実験の結果、1つの入力信号が4つ(または8つ)の異なる出力信号に変換されることが確認されたとした。なおこの変換は、微細加工技術のさらなる高精度化によって、より複雑かつ多様なパターンへと拡張できる可能性が示されているとする。

続いて、スピン波リザバー素子に0.8ナノ秒の高速電気信号が入力され、生成されるスピン波信号の特徴を使って機械学習モデルに対する学習が行われた。その後、未知の入力信号に対するスピン波応答から、元の電気信号強度を推定することに成功したという。短時間記憶およびパリティチェックといった基本的なタスクにおいて、同素子は従来の光・スピン素子を大幅に上回る性能を示し、リアルタイム信号処理への応用が期待されるとした。

今回の研究で開発されたスピン波リザバー素子は、その高いポテンシャルが示されているが、さらなる性能向上のためには、材料、素子構造および信号検出の各要素技術を最適化する必要があるとする。特に、スピン波のナノスケール伝搬特性に着目し、高集積化されたチップデバイスへの応用を視野に入れた研究を進めることで、次世代の情報処理技術の革新に貢献できることが考えられるとしている。