東京大学(東大)、北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、大阪大学(阪大)、科学技術振興機構(JST)の4者は3月28日、わずか原子1個から数個分の厚みしかない二次元物質の「人工ツイスト二層構造」において、単独の原子層が持つ周期性とは異なる一次元の周期性を持つ「モアレ超格子」が実現できることを明らかにしたと共同で発表した。

-

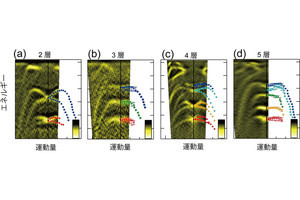

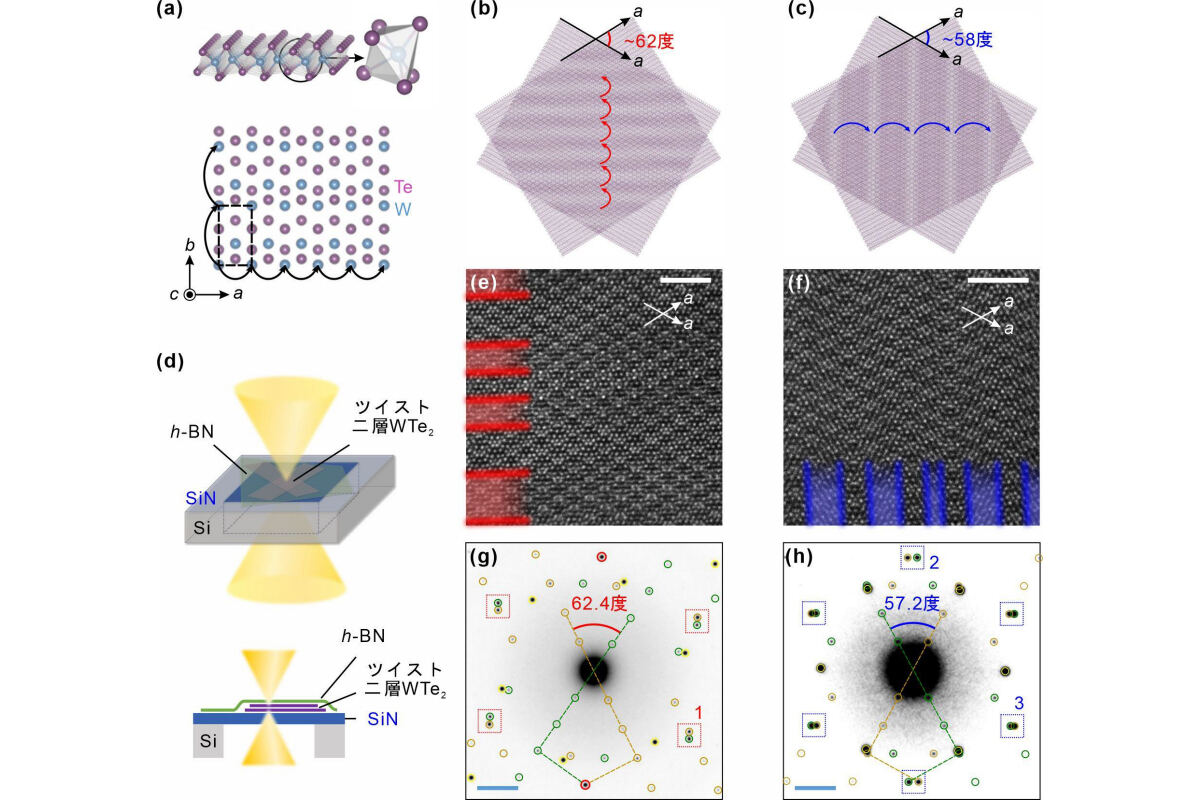

(a)WTe2原子層の模式図。(b・c)ツイスト角62度(b)および58度(c)で積層したWTe2二層構造。一次元的な周期性が現れる。(d)試料構造および実験模式図(h-BNは保護層。(e・f)ツイスト角62度(e)および58度(f)の二層WTe2試料の原子像(スケールバー:10nm)。(g・h)62度(g)および58度(f)のツイスト試料の電子回折像。緑と茶色の点は各原子層の回折スポット。赤枠(e)と青枠(f)はモアレ超格子の回折スポットペア。ペアが平行なことから、一次元性を示す(スケールバー:2nm-1)(出所:共同プレスリリースPDF)

同成果は、東大 生産技術研究所の張奕勁助教、同・町田友樹教授、JAIST ナノマテリアル・デバイス研究領域の大島義文教授、同・高村由起子教授、阪大大学院 理学研究科の越野幹人教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行するナノサイエンス/テクノロジーを扱う学術誌「ACS Nano」に掲載された。

二次元物質は原子層物質とも呼ばれ、その厚みがわずかに原子1個分または数個分しかない層状の物質だ。複数の層が存在する場合、層間は原子間力によって弱く結合していて、2つの二次元物質それぞれの結晶方位の間に相対的な角度差を持たせた上で、工的に重ねた構造のことを“人工ツイスト構造”という。

二次元物質の人工ツイスト積層構造技術は、現在の二次元物質を用いた基礎物性研究における中心的な技術の1つとなっている。異なる二次元物質を積層する場合だけでなく、同一の二次元物質を積層する場合であっても、それぞれの結晶方位をずらして積層すると、単独の二次元物質が持つ周期性よりも大きな周期性を持つモアレ超格子が出現する。この格子が出現すると、元の二次元物質の物性から大きく変調し、新たな物性を誘起することが可能になる。例えば、単層グラフェン(炭素原子の二次元物質)をツイスト角1.05度でツイスト積層すると、低温で超伝導転移を誘起できることなどが知られている。

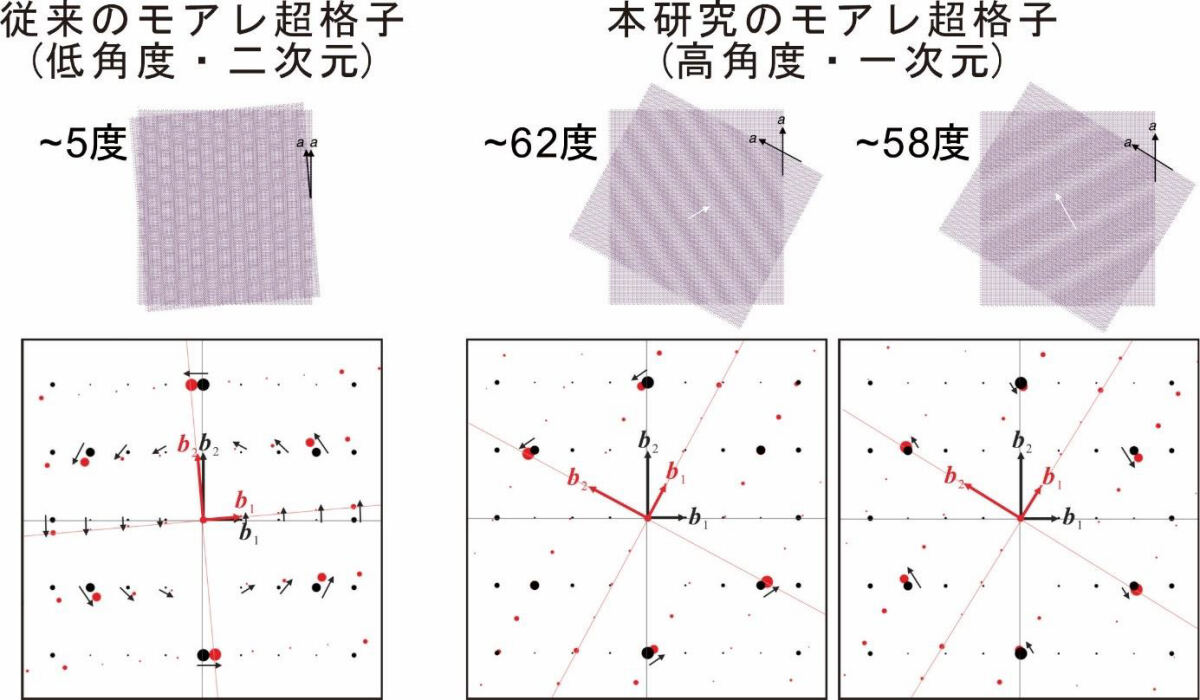

一般的に、モアレ超格子の大きさはツイスト角の増加と共に小さくなるため、従来の研究では、0度付近の低ツイスト角領域を中心に行われてきた。そのような背景の下、研究チームは今回、二次元物質の一種である「二テルル化タングステン」(WTe2)を用いて、高ツイスト角でモアレ超格子が出現するのかを調べたという。

代表的な二次元物質であるグラフェンや「二セレン化タングステン」(WSe2)では、物理的な性質が方向によって異ならない等方的な結晶構造を有しており、高ツイスト角ではモアレ超格子は出現しない。その一方で今回研究に用いられたWTe2は、結晶構造が異方的、つまり結晶方位によって周期の大きさが異なる点を特徴としている。

今回の研究では、透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて、ツイスト二層WTe2の原子配列パターンの直接的な観察が行われた。その結果、WTe2が高ツイスト角においてもモアレ超格子が出現することを確認したという。その中でも、62度と58度付近の2点においては、一次元的なモアレ構造が出現することが発見された。加えて、物質の構造が持つ対称性や周期性を示す「電子回折パターン」(物質に電子線を照射した際に観察される干渉パターン)において、モアレ超格子の周期を示す回折スポットのペアがすべて平行になるという特徴が観測されたとした。

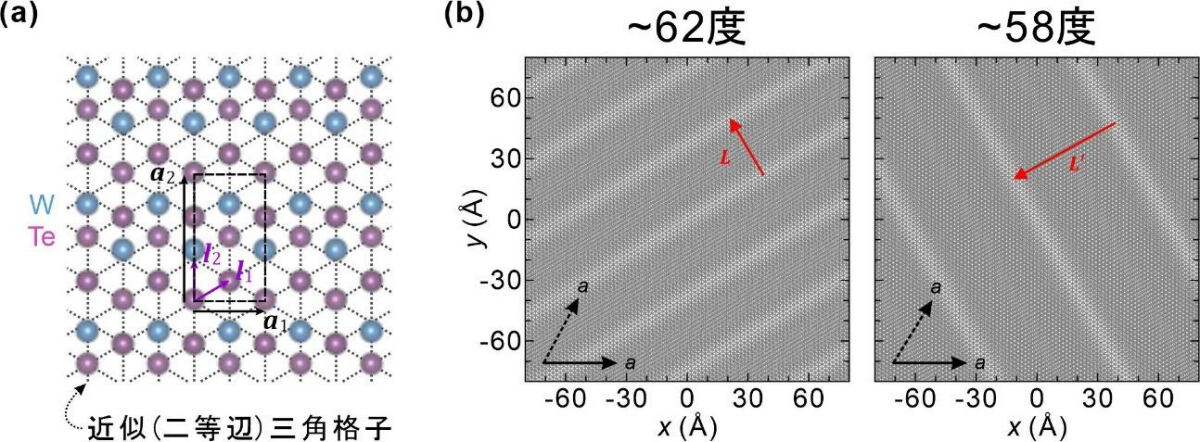

モアレ超格子の周期性は、元の原子層の持つ周期性から説明することが可能だ。しかし従来のモデルでは、高ツイスト角領域におけるモアレ超格子を説明することはできなかった。そこで今回の研究では、従来のモデルを拡張したとのこと。その結果、高ツイスト角領域においてモアレ超格子が出現すること、さらに62度と58度付近でモアレ超格子が一次元になる(周期性が一方向のみになる)ことを理論的に示すことに成功したという。

-

(a)WTe2原子層の結晶構造。格子ベクトルa1、a2で囲われた長方形がユニットセル。WとTeを区別せず原子位置のずれを許容すると、格子ベクトルl1、l2で定義された三角格子(灰色点線)で近似可能(正三角形ではなく二等辺三角形)。(b)近似三角格子をツイスト積層した場合のモアレ超格子。一次元構造が示されている(出所:共同プレスリリースPDF)

加えて、電子回折パターンのシミュレーションから、実験的に観測された回折スポットペアの特徴が、一次元性を示す証拠になっていることも理論的に示された。また、一次元モアレ超格子の出現はWTe2に特異な現象ではなく、異方的な結晶構造を持つすべての二次元物質で起こりうる普遍的な現象であることも突き止めたとした。

-

低ツイスト角と高ツイスト角の比較。ベクトルb1、b2はそれぞれ格子ベクトルa1、a2の周期を示す逆格子ベクトル。黒点と赤点は、各原子層の原子回折スポット。黒矢印のペアがモアレ超格子の周期性を決定する。低ツイスト角ではモアレ超格子の周期は多様な方向を向くため、二次元超格子となる。一方、62度と58度付近では平行となり、一次元超格子となる(出所:共同プレスリリースPDF)

一次元的なモアレ超格子を形成することで、従来の二次元的なモアレ超格子で誘起されたものとは異なる物質変調の効果が期待されるという。従来、カーボンナノチューブ(CNT)など一次元物質の持つ物性の研究や素子応用には、無数のCNTを配向させた膜の形成という技術的な障壁があった。それに対し人工ツイスト積層構造の一次元モアレ超格子では、マイクロメートルスケールで一次元構造が広がるため、研究チームは、基礎研究のみならず素子応用に向けた研究の発展にも寄与することが期待されるとしている。