日本原子力研究開発機構(原子力機構)、電気通信大学(電通大)、量子科学技術研究開発機構(量研機構)、千葉大学の4者は4月2日、「核磁気共鳴(NMR)法」を用いた独自開発の装置を用いて、原子核が持つ最小の磁石であるスピンを磁場中で回転させたところ、単一のスピンがまるで2つのスピンのように振る舞う、既知の物理では説明のつかない新しい現象を発見したと共同で発表した。

同成果は、原子力機構 原子力科学研究所 先端基礎研究センター スピン-エネルギー科学研究グループの中堂博之研究主幹、東京大学の横井直人研究員、同・齊藤英治教授、電通大の鈴木淳准教授、中国科学院大学の松尾衛准教授、千葉大の佐藤正寛教授、量研機構の針井一哉主任研究員、原子力機構の今井正樹研究員、理化学研究所の前川禎通教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

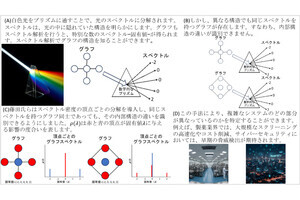

量子コンピュータなどの有用な量子情報処理には、量子情報のエンコードが不可欠だ。近年、単一の物理系で複数の量子情報を扱うため、量子状態を多重化する手法が注目されている。例えば単一の光子は、偏光、経路、時間、角運動量の自由度など、複数の異なる形式で量子ビット情報を担える。また中性子干渉法では、スピン、経路、エネルギーなどで複数の量子ビットをエンコードでき、多重の情報がもつれ合った状態など、基本現象を実証済みだ。しかし、他の物理系での多重化状態の実現は課題の1つとなっていた。そこで研究チームは今回、量子情報の新たな多重化の担い手として原子核スピンに着目し、その多重化を目指して力学的な回転運動とNMRを組み合わせたという。

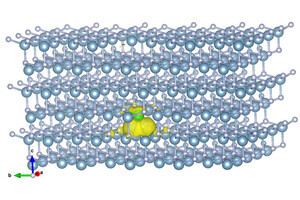

今回の研究で重要な役割を果たしたのが、測定試料と同一の回転速度で核磁気共鳴測定を可能にする独自開発の装置だ。高速回転ローター内部には、2つのコイルと1つのチップキャパシタで校正される共振回路が組み込まれており、その共振周波数は測定周波数に調整されている。2つのコイルのうち一方は信号測定用であり、測定対象の試料(今回の実験では「六フッ化ベンゼン」、測定対象はフッ素の核スピン1/2)が内部に配置される。もう一方のコイルは無線通信用で、これを用いることで高速回転(1kHz)させながら回転系での核磁気共鳴が実現された。

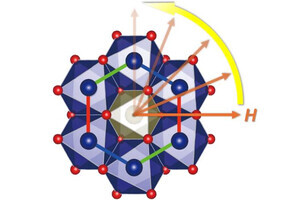

磁場中において磁場と垂直方向に回転する試料と、同一の速度で回転しながらの測定を行った結果、通常スピン1/2ではupスピンとdownスピンの間で1本しか現れないはずの共鳴信号が、3本に分裂して計測された。分裂幅は回転周期と一致しており、回転速度に比例して分裂幅が大きくなることが確認された。この分裂を説明するには、upスピンとdownスピンが2組必要となるため、今回の実験結果はスピン1/2が2つあるように見えることが示唆されている。このような挙動は、既知の物理では説明がつかないという。

研究チームは、この実験において重要な点として、回転しながら測定を行っていることを挙げる。静磁場中で試料と同じ回転座標系で見ると、逆に磁場が試料の回転周期とは逆向きに回転しているように観測されるため、試料中のスピンは回転する磁場の中にいるとみなせる。この様子を直接捉えるには、試料と同一速度で回転する測定装置が不可欠だった。回転磁場中のスピンの挙動を記述するため、時間周期性を持つ物理系に適用される「フロケ理論」を用いた解析の結果、本来のフッ素核スピン1/2に加え、回転速度と同程度のエネルギーを持つ新たな創発スピン1/2が生じることが明らかにされた。

さらに、この2つのスピン1/2は、それぞれ独立した1量子ビットとして量子力学的な操作が可能であり、2量子ビットとしても両スピン間で任意の量子操作が可能であることが理論的に示された。研究チームによると、今回のような単一の物理系における2量子ビットの演算は、通常必要となる複数の物理系間の結合を要さず、実装時のエラーを大幅に低減できると期待される。量子ビットの大規模化にはエラー耐性技術が不可欠であり、今回の研究成果は高精度な量子演算の実現につながる可能性があるとした。

今回の研究では、核スピン系を回転することで量子状態の新たな多重化を実験的に実証し、新たな量子演算の可能性が理論的に示した。研究チームは今後、本来のスピン1/2と新たに生じた創発スピン1/2に対し、実際に量子操作を実験的に実証し、新たな量子演算の可能性を追求していくとしている。