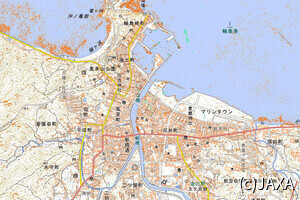

斜面崩壊(輪島市町野町)

広範囲に斜面崩壊が発生した輪島市東地区では、山中に変化の大きな場所が多数見られた。国土地理院の空中写真から、斜面崩壊を視認することができた。

一方で、地理院の斜面崩壊データとの重ね合わせてみると、抽出箇所にあらわれていない斜面崩壊も多い。筋状に変化が起きているように見える場所と、斜面崩壊のエリアとが一致していない点も気になる。専門家コメントから、これもSAR画像の限界であることが見えてきた。

-

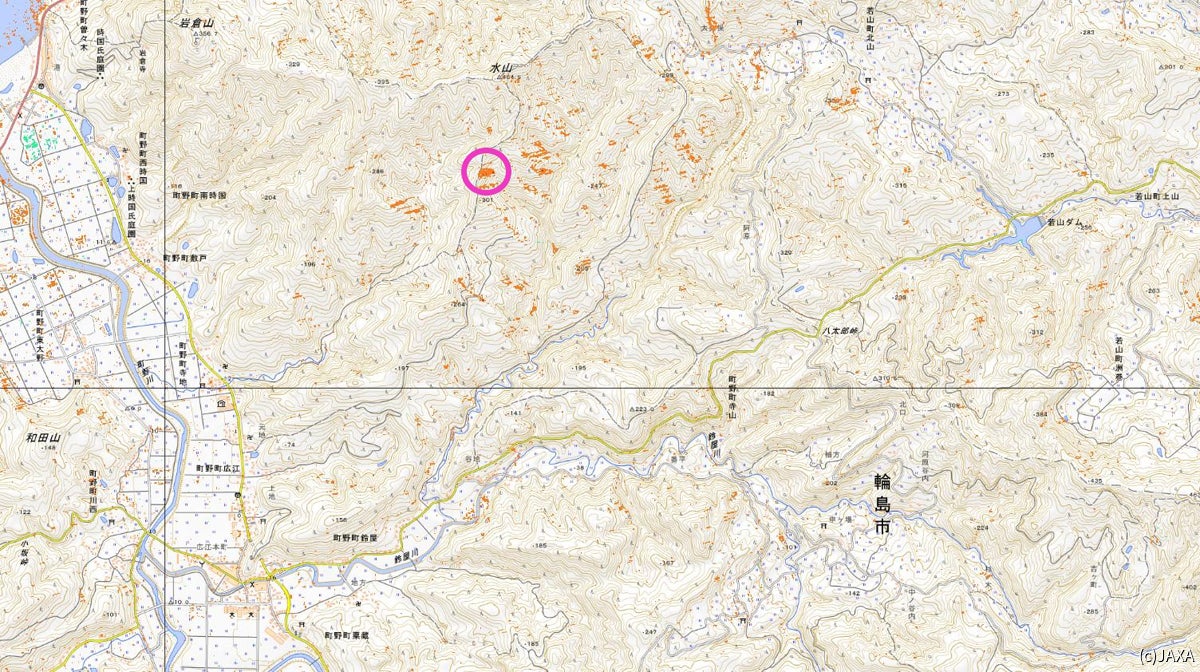

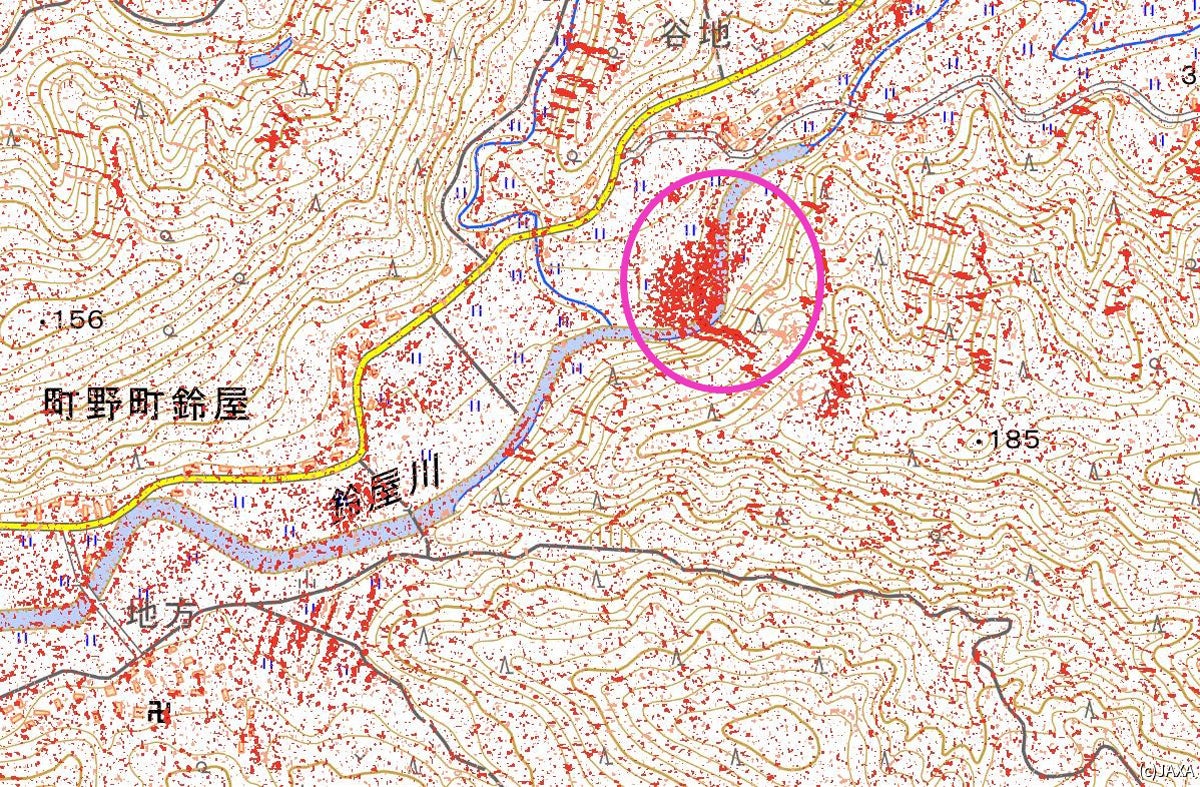

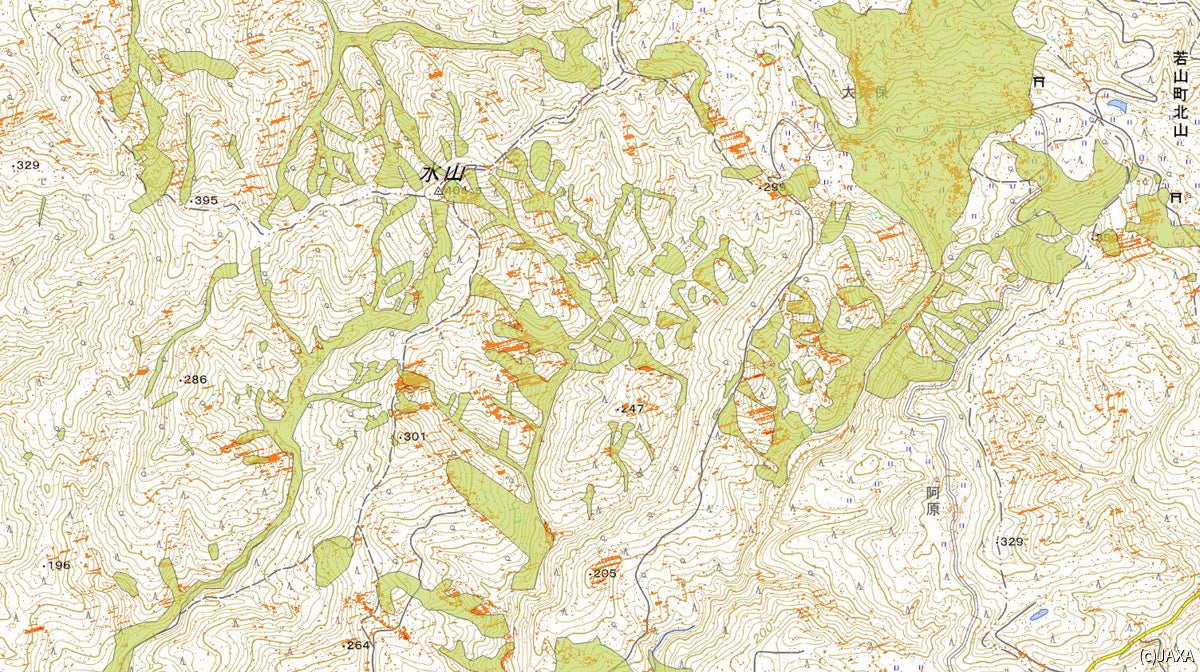

斜面崩壊データとの重ね合わせ結果。地理院地図、国土地理院「令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報」、ALOS-2/PALSAR-2 ScanSAR ARDプロダクト「令和6年(2024年)能登半島地震」を元に筆者作成(c)JAXA

【コメント:文部科学省 研究開発局 宇宙開発利用課 小川崇調査員】

抽出箇所に表れていない「筋状」の斜面崩壊の多くは、ビーム照射方向と平行にみられることから、レイオーバー箇所の災害前後の差分を取ったことにより表れた事象かと思います。これは、SAR画像をQGIS上で見てみるとよく分かると思います。オルソ補正画像上で、ひっかき傷のようになっているのがレイオーバー箇所です。

-

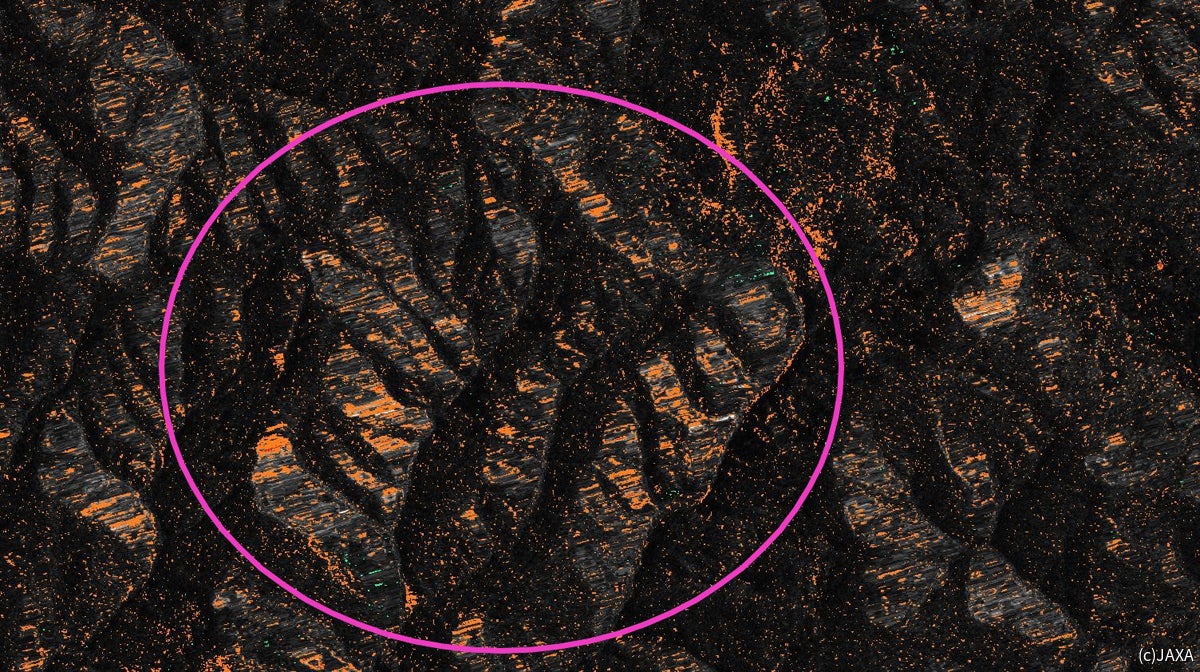

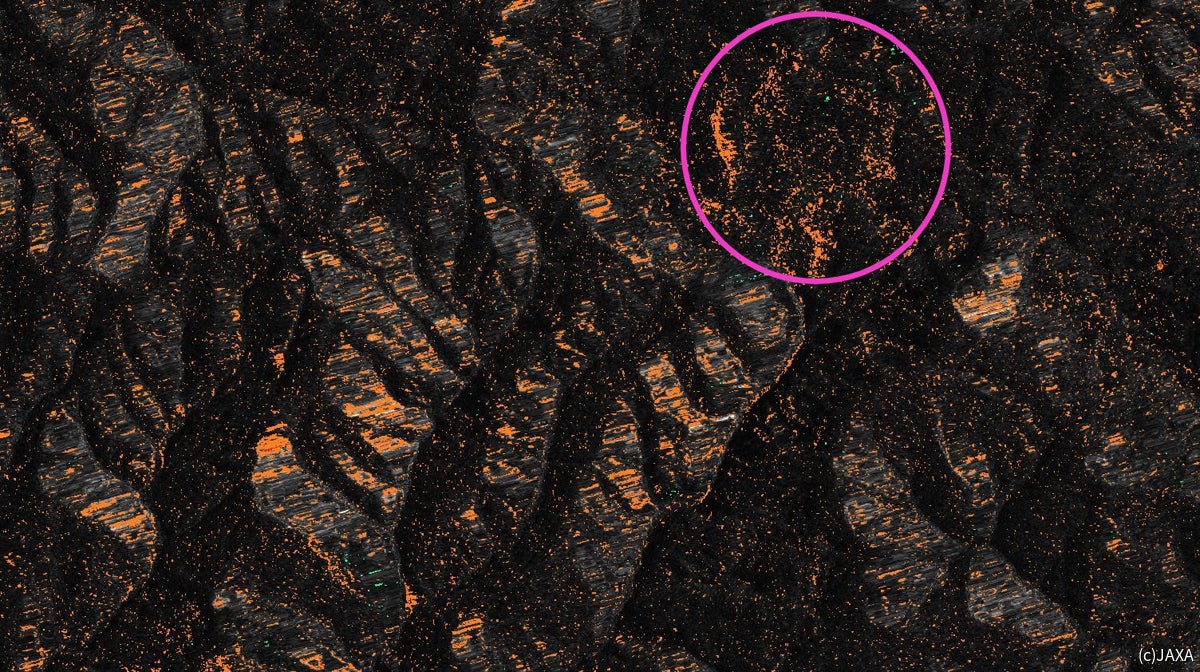

斜面崩壊が多発しているエリアと、1月1日観測のALOS-2データ、変化抽出データの重ね合わせ。ALOS-2/PALSAR-2 ScanSAR ARDプロダクト「令和6年(2024年)能登半島地震」を元に筆者作成(c)JAXA

コメントを受けて、変化抽出マップに1月1日のALOS-2画像を重ねてみたのが上の画像だ。赤丸のエリアには、斜めにひっかき傷のようなレイオーバーのあとが多く現れているように見える。1月1日の観測では、衛星は北に向かって進行し右側(東側)に向かって電波を照射していて、山間地では山の稜線が西側に張り出すようにレイオーバーが発生して、判読に適さなくなっている。無数の変化が現れているように見えても、抽出した結果だけでなく元のデータと重ね合わせることで、実際に起きた変化ではなかった(偽陽性)の可能性を確認することができるようになる。

-

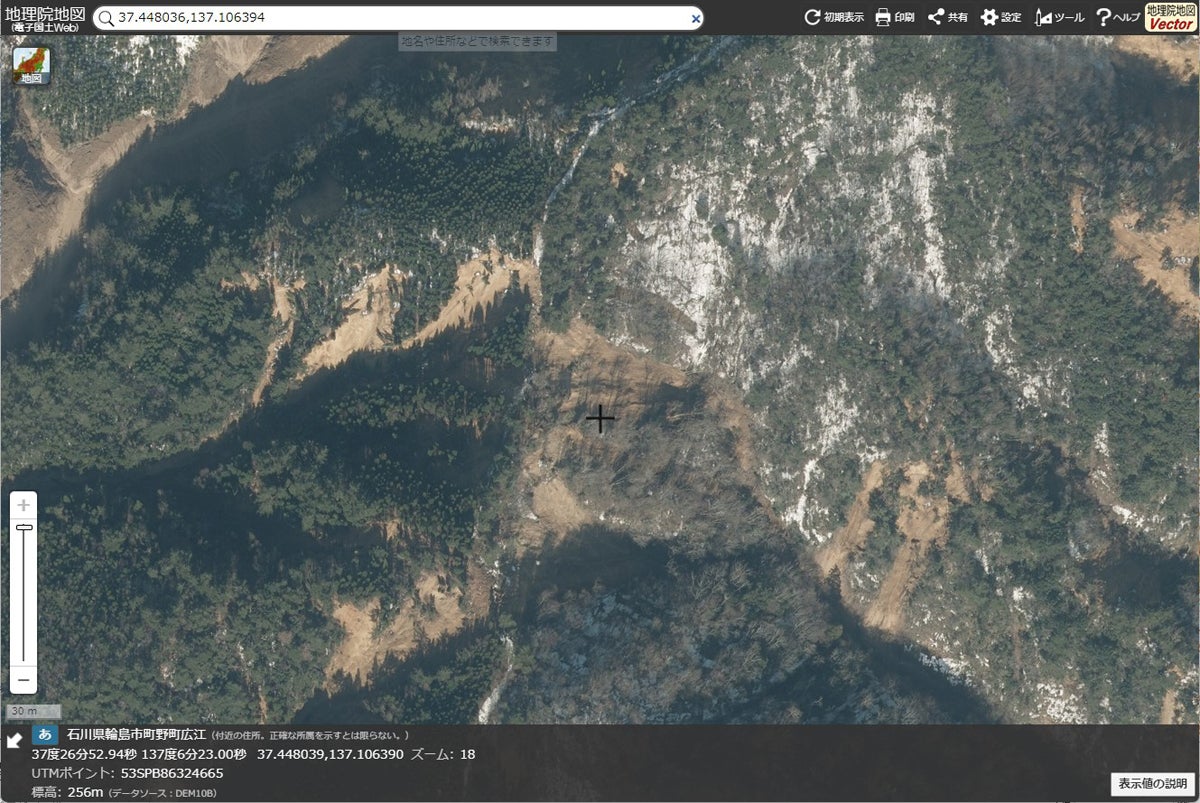

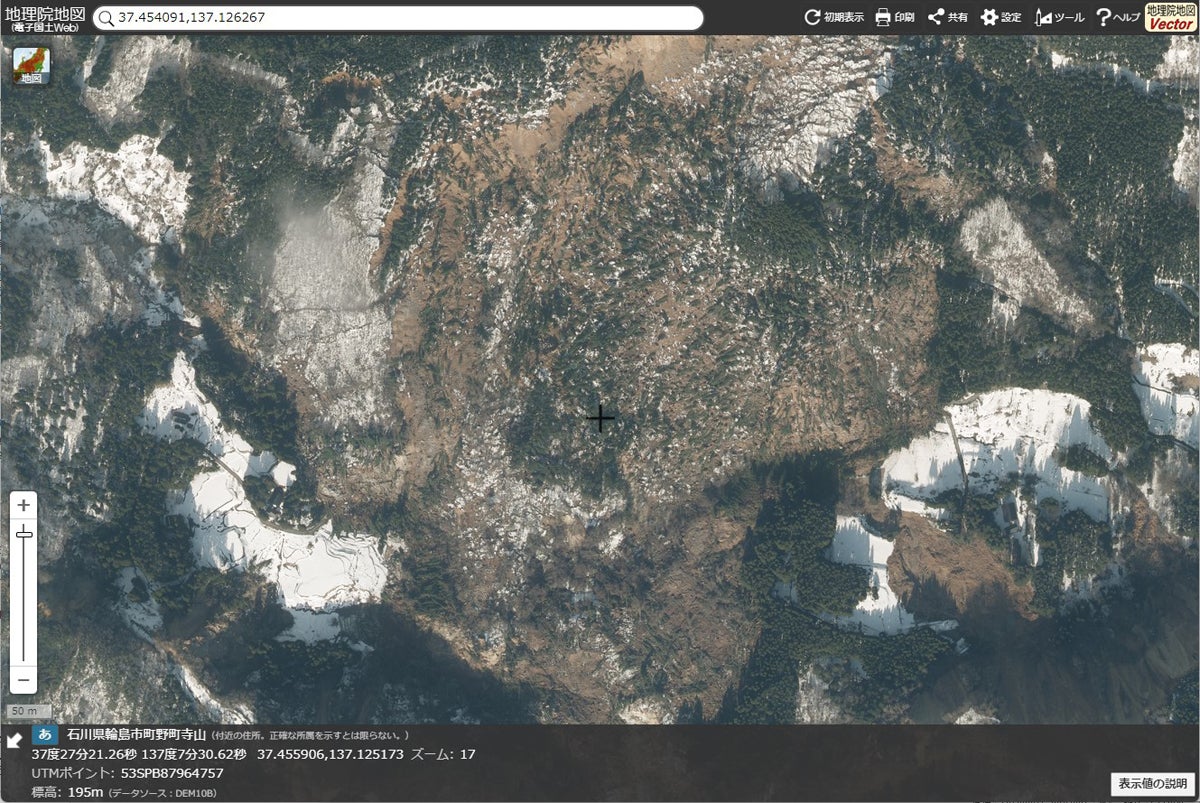

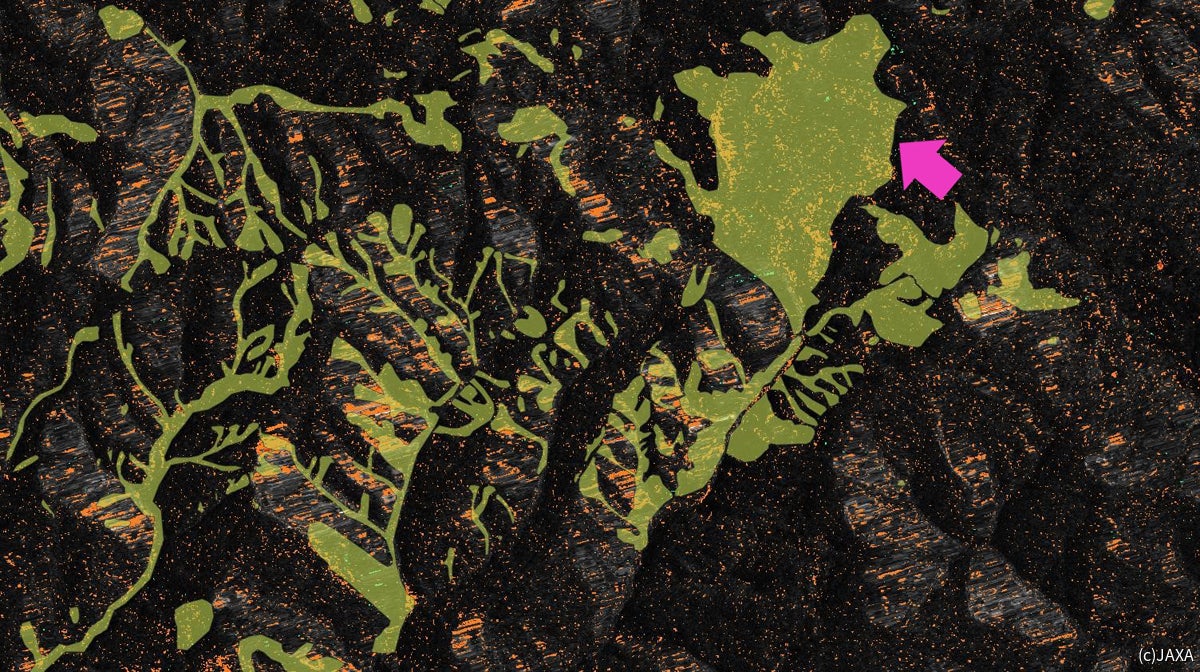

レイオーバーの影響が少ない中で変化した箇所。ALOS-2/PALSAR-2 ScanSAR ARDプロダクト「令和6年(2024年)能登半島地震」を元に筆者作成(c)JAXA

-

同じ箇所の斜面崩壊データ。国土地理院「令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報」、ALOS-2/PALSAR-2 ScanSAR ARDプロダクト「令和6年(2024年)能登半島地震」を元に筆者作成(c)JAXA

レイオーバーによる偽陽性の可能性を認識したところで、その影響の場所を避けて変化した場所を探してみよう。すると、レイオーバーの影響の小さい(ゼロではないので注意)エリアに、変化が集まっているように見える場所がある。ここを地理院の斜面崩壊データと空中写真で確認してみると、最大で約42haもある大規模な斜面崩壊の一部をとらえていることが確認できた。

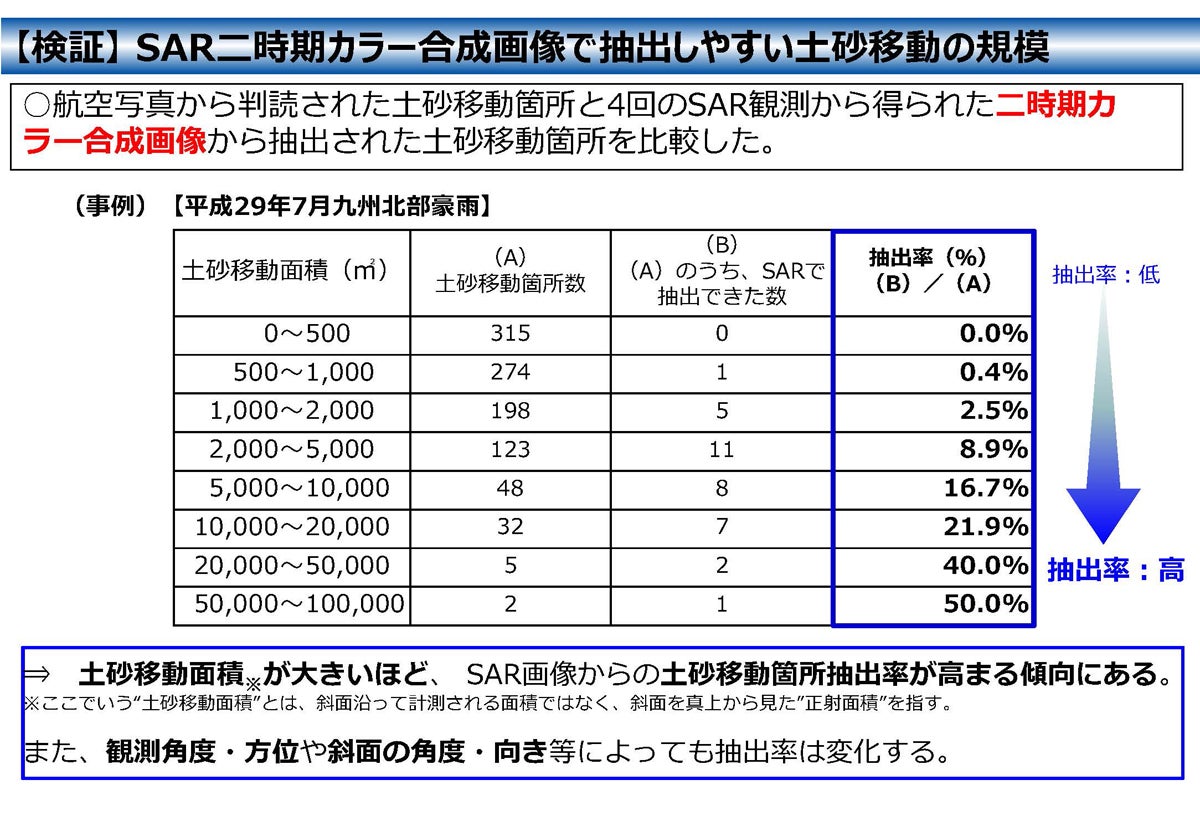

斜面崩壊はその広さによって検出率が異なる。専門家が2時期カラー画像で判読を行う場合でも、下限はおおむね1000m2(真上から見た場合の面積であり、実際に斜面崩壊で土砂移動が起きた面積はさらに大きい)程度で、これもSARの限界として意識しておく必要がある。

斜面崩壊(輪島市町野町 鈴屋川周辺)

表示の調整によって変化の箇所を視認しやすくなった例。カラーランプを「Red」、分類を6段階にして感度を上げたところ、斜面崩壊の場所が判別しやすくなった。ただし、「小さな検出結果については、SAR特有のノイズが影響している可能性がある」(コメント:文部科学省 研究開発局 宇宙開発利用課 小川崇調査員)ことにも注意が必要だ。