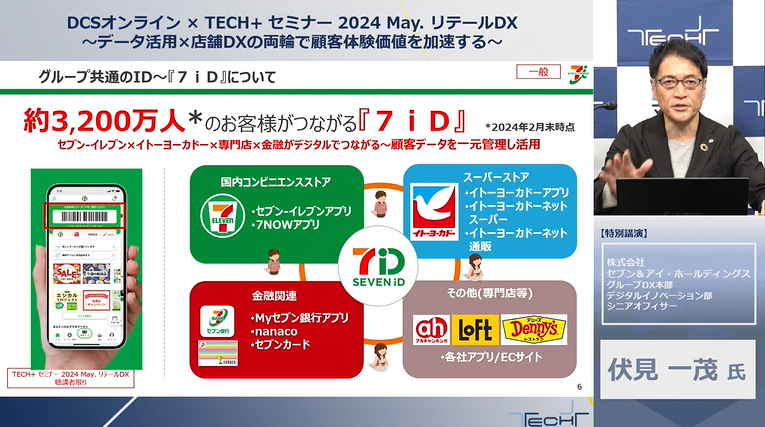

セブン&アイ・ホールディングスが展開する「7iD」は、セブン‐イレブンやイトーヨーカドー、専門店などグループ内各社で使える共通の会員サービスで、会員数は約3200万人(2024年2月末時点)にも上る。同社ではその顧客データを「7iDデータ」と呼びグループ横断で一元管理しており、顧客の好みや嗜好を細かく分析してマーケティングに活用している。

5月21~22日に開催された「TECH+セミナー 2024 May. リテールDX データ活用×店舗DXの両輪で顧客体験価値を加速する」にセブン&アイ・ホールディングス グループDX本部 デジタルイノベーション部 シニアオフィサーの伏見一茂氏が登壇。7iDデータの具体的な活用方法や、それを下支えするために推進している生成AIの取り組みについて解説した。

業態をまたいでグループ内の状態を可視化できる7iDデータ

データ活用においては、データの頻度と鮮度、それに精度が重要になるが、膨大な顧客を抱える同社の7iDデータはそのいずれについても優位なところがあると伏見氏は話す。セブン‐イレブン、イトーヨーカドーなどから高頻度で大量のデータを取得できることに加え、食品を中心に最新の購買行動が捕捉できるため鮮度も良い。さらに誰がいつ、どこで何をいくらで購入したかという詳細なデータが取得できるため、精度も高いのだ。

業態をまたいでグループ内の状態を可視化できるのも7iDの特徴のひとつだ。例えば、同グループ内のコンビニ、スーパー、配達サービスを単独で使う顧客、併用する顧客の購買金額を比べると、複数サービスを併用する顧客の購買金額が高いだけでなく、複数業態を利用する場合は単独のサービスごとの販売価格も高くなるといったことも分かるという。

商圏、個店の実態を可視化する店舗カルテ

同社が現在7iDデータを活用しているのは、店舗カルテ、顧客嗜好スコア、リテールメディア、生成AIの4分野だ。店舗カルテは7iDデータと地図データを組み合わせることで商圏、個店の実態を可視化するものである。店舗ごとや年月、平日と休日を切り替えて表示できるため、他店の状況を見て自店と比較したり、過去のデータから現在の変化を見たりといったことが可能だ。また、顧客が商圏内のどこから来店したかを町丁目単位で確認でき、さらに競合店の情報も加えられるため、課題のあるエリアの把握もできる。これにより、本部に頼らず、現場の店舗で施策を実施できるようになったそうだ。

AIで顧客の好みを推定する顧客嗜好スコア

顧客嗜好スコアは、顧客の嗜好や潜在ニーズをスコアリングし、AIにより顧客の好みを推定するものだ。例えば、「スイーツ好き」に該当する商品を特定し、その商品群をよく買う顧客をスイーツ好きの正解群として定義する。そしてAIで共通する特徴を導き出し、全顧客に対してその特徴に当てはまるかどうかをスコアリングする。スイーツ好きの商品群を買っていなくても、他の特徴が似ているために高スコアになった顧客がいれば、それは潜在ニーズを捉えたことになる。

現在は、冷凍食品や麺類、パンといった50種類の食の好みを中心に、全体価値観、食の志向など合計90種類のスコアを設定して販促に活用している。「お酒好き」のスコアが高い顧客と直近の酒類購入者に対し、同じビールの販促クーポンを配信したところ、お酒好きスコアが高い顧客のほうが購買率が高いという結果が得られた。一般的には、ターゲティングの精度を高めようとすると配信母数が少なくなる傾向があるが、顧客嗜好スコアを使えば母数が確保できる。そのためこうしたターゲティングに活用しやすいのだと伏見氏は説明した。

グループ横断のリテールメディア

サードパーティクッキーが規制されている昨今では、小売業が持つファーストパーティデータの価値はより高まっている。そこでファーストパーティデータを持つ同社が積極的に取り組んでいるのが、グループ横断型のリテールメディアだ。グループ横断型とすることで、セブン‐イレブンの圧倒的な店舗数や客数、イトーヨーカドーの取扱商品の幅広さなど各社の強みを融合することができる。7iDデータを活用することで、幅広い顧客へのターゲティングや各事業会社の最適な広告配信のコントロールが可能になるし、購買情報もグループ横断で捕捉できるため、どのチャンネルに顧客が反応し購買しているかも検証することができるのだ。

同グループではコンビニ、スーパー、レストラン、専門店など業態のデータを取得できるため、実際に購買に至った顧客の特徴を幅広く捉えられる。業態利用データと購買データを組み合わせれば、外食が好きな顧客が何を買う傾向にあるかが分かるし、子どもの有無などの属性データと購買データからは、幼い子どものいる顧客が何を買うか、玩具を買った顧客が何を買うかといった特徴を導き出すことができる。こうした広告の配信から結果検証までを、一貫したサービスとして外部に提供することも可能だそうだ。

生成AIで各施策を下支えする

これらの各施策を下支えするものとして、同グループが取り組んでいるのが生成AIの活用だ。伏見氏が所属するデジタルイノベーション部では、“生成AIファースト”という言葉を掲げ、積極的な活用を推進している。そのためにまず取り組んだのが教育だ。生成AIの特徴を理解し、正しくプロンプトを使いこなせることが重要だと考えたためだと伏見氏はその意図を語る。2023年にはMicrosoftの協力の下、プロンプトデザインの研修を行った。次に、社内情報を入力しても安全に活用できる環境を構築し、2024年からは利用度の高いプロンプトを集約した環境の提供を始めた。このプロンプトは、先行して利用した部署からの意見を参考にまとめたもので、現在も日々アップデートし続けているそうだ。

生成AIによる実際の取り組みは、マーケティング、店舗支援・顧客体験向上、業務効率化、データ分析の4つの領域で始まっている。マーケティングについては、広告用のコピーや画像などのクリエイティブの自動作成、ターゲティングの設定などに活用することを目指す。業務効率化については、社内書類の自動作成支援のほか、問い合わせに対する回答作成などコールセンターの効率化に特に注力している。そして店舗ではサービスの向上のほか、専門知識のない店員でもデータ分析を活用できるように、対話型のインターフェイスの導入を進めている。

どこに生成AIを適用するかは、実務担当者が決める

マーケティングの領域では、すでに業務効率化の成果も上がっている。その一例が、年間で数百通作成するという7iD会員への販促メールの業務に、生成AIとRPAを導入したことだ。従来は委託先にメール制作を依頼し、デザイン制作やコーディング、確認や修正などを経て納品となっていたが、これを自動化し、自社内で生成AIを用いて件名や原稿テキストを作成することにした。その結果、制作リードタイムは1か月から1週間へと短縮された。これは年間で1万時間の削減になり、大幅なコスト削減にもつながるという。

こうした生成AIの活用で最も重要なのは、業務フローの中でどこに生成AIを適用できるのかを理解していることだ。「これは実務担当者にしか考えられないこと」だと伏見氏が言うように、このメール制作の事例ではどこに生成AIを適用するかを担当者が考えたうえで、33のうちの16タスクに生成AIを適用した。

データ活用を促進するためには、人材教育と活用事例の共有、そして利用環境の整備の3つが重要になると同氏は話す。社員全員を対象に研修を行い、正しい使い方やプロンプトの理解を広めるような教育は必須であり、その際には生成AIを教育ツールとして使うことも考えられる。社内やグループ内、部署内で活用事例、成功事例を共有するような風土をつくることも、データ活用を広めていくためには欠かせない。そして最終的には、それを利用できる環境を整備しなければならない。

「良質な事例を反映させた環境を構築し、自社環境でも店舗でも、安全で業務に活用できる機能を提供していくことが重要です」(伏見氏)