大阪公立大学(大阪公大)は6月7日、3次元以外は小さく丸まっていて検知できないと考えられている「余剰次元空間」を座布団カバーのような図形と考え、四隅の特異点において、左手型と右手型の素粒子がそれぞれ別の特異点に巻き付く場合は質量が生まれないことを発見したと発表した。

同成果は、大阪公大大学院 理学研究科の今井広紀大学院生、丸信人教授の研究チームによるもの。詳細は、日本物理学会が刊行する理論物理と実験物理を扱う欧文学術誌「Progress of Theoretical and Experimental Physics」に掲載された。

-

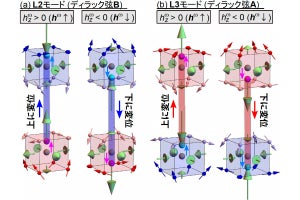

質量を生成できる巻き付き方(〇印)と、できない巻き付き方(×印)の例。図の赤い線は左手型素粒子の巻き付き、青い線は右手型素粒子の巻き付きが表されている。今回、左手型と右手型がそれぞれ別の特異点に巻き付いている場合、質量は生成されないことが判明した(出所:大阪公Webサイト)

我々の身体であれ、身の回りのものであれ、分解していくと、分子に、そして原子にたどり着く。さらに原子は、原子核とその周囲に存在する電子に分解可能。電子はそれ以上は分解できない「レプトン」と呼ばれる種類の素粒子だが、原子核はさらに陽子や中性子などの核子に分解することができる(陽子1個の原子核からなる水素を除く)。その核子は、クォークに分解することが可能で、陽子はアップクォーク2個+ダウンクォーク1個、中性子はアップクォーク1個+ダウンクォーク2個からなることが知られている(厳密には、クォーク同士を結びつける接着剤の役割を担う素粒子グルーオンなども含まれる)。そして、クォーク、レプトン共に6種類ずつ存在している。

素粒子の標準模型が原理としている「ゲージ場理論」が成立するには、どの素粒子も質量がゼロである必要があるが、質量があることは実験によっても確かめられている。その矛盾を解決する存在が「ヒッグス場」(この場の励起状態が「ヒッグス粒子」)で、それが宇宙中に満ちており、素粒子はこの場の中を進むと抵抗を受け、その結果として質量がある場合と同じ振る舞いをすると考えられている(光(光子)はヒッグス場の抵抗を受けないので、真空中を光速で移動でき、なおかつ質量がゼロ)。

またクォークもレプトンも、2個ずつ3世代に分けられることがわかっており、よくその図表も見かけるが、その起源は解明されていない。また世代ごとの素粒子の質量が、桁違いに異なる理由もわかっていない。

そこで研究チームは今回、余剰次元の形状に注目し、素粒子とヒッグス場の結合と、それによって生じる素粒子の質量に関する研究を進めることにしたという。

重力を扱う(マクロな世界を扱う)一般相対性理論と、ミクロな世界を扱う量子力学は相性が悪いことが知られており、この両者を統合した量子重力理論を完成させることができれば、自然界の4つの力(重力、電磁気力、弱い力、強い力)を統一できると考えられている。その候補として最も有名なのが超弦理論(超ひも理論)だ。その進展によって、宇宙は十次元とも十一次元とする説が唱えられており、我々が感知できない残りの次元(余剰次元)の空間は、極めて小さく丸まっていると考えられている。

物質は、この小さく丸まった余剰次元空間に巻き付くことが可能。素粒子がヒッグス場の抵抗を受けると質量が生まれると上述したが、別の言い方をすると、素粒子がヒッグス場と結合すると質量が生成されると表される。今回の研究では、余剰次元を「二次元オービフォールド」という座布団カバーのような図形に設定して研究を行うことにしたという。座布団カバーの尖った四隅に存在するのが特異点だ。

その4つの特異点すべてに対し、物質がどのように巻き付き、質量が生成されるのかという可能性が解析された結果、左手型と右手型の素粒子が、別々の特異点に巻き付いている場合は、質量が生成されないことを明らかにしたとした。

今回の研究は、素粒子の謎を余剰次元空間の図形的意味で解き明かす目的で行い、基準を「質量が生まれるか、生まれないか」に限定したとする。研究チームでは今後、観測から判明している「桁違いな質量を再現できるか」という問いに答えたいとしている。