周囲に流れるたばこの煙を吸う受動喫煙による肺がんの発症は、本人が喫煙する能動喫煙とは異なるメカニズムの遺伝子変異を誘発して起こることを国立がん研究センターなどの研究グループが明らかにした。炎症により特定のタンパク質が活性化することで変異が生じる。今後は大規模な調査に基づき、子どもと成人してからの受動喫煙によるゲノム情報の違いについて研究を続け、肺がん予防や薬の投与戦略などに生かしたいという。

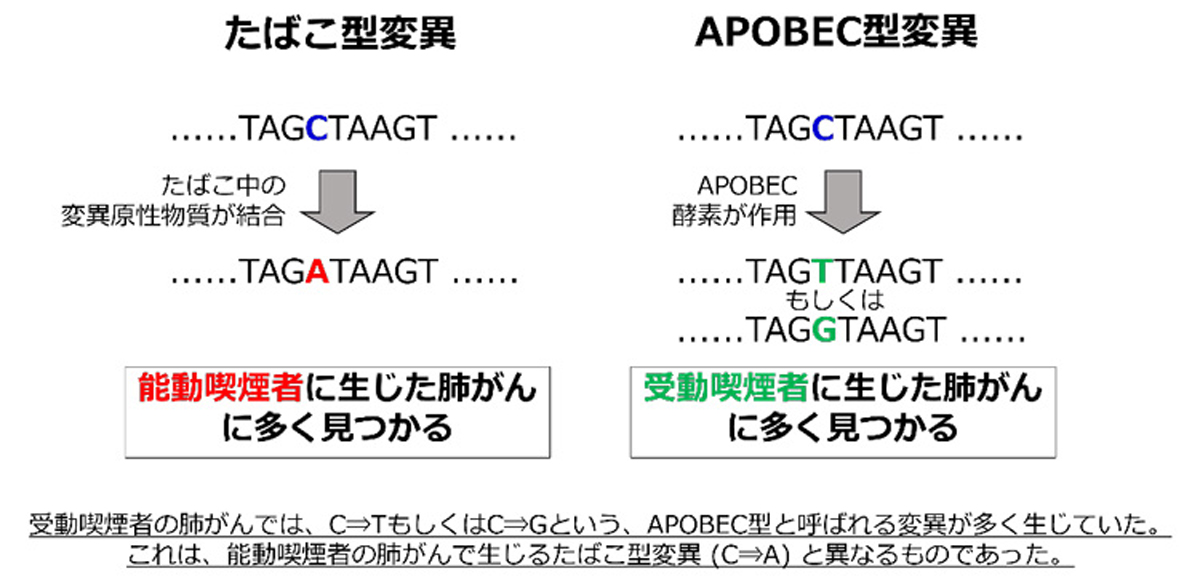

たばこを吸うと肺がんになりやすい。例えば発がん性物質の一種であるベンゾピレンと呼ばれる物質がDNAに作用し、DNA中のC(シトシン)がA(アデニン)に変異してしまう。この「たばこ型変異」よりがんが発症する。一方、受動喫煙については肺がん発症のリスクとなっていることは認知されていたものの、発症に至るメカニズムは分かっていなかった。

国立がん研究センター研究所ゲノム生物学研究分野の河野(こうの)隆志分野長(がんゲノム学)らのグループは、発症のメカニズムを解析するため、肺がん患者の調査を行った。10代と30代のいずれか、あるいは両方で「受動喫煙を受けていた」という女性で、国立がん研究センター中央病院で肺がんの手術を受けた213人の患者の遺伝子解析を行い、そのうち、同意を得られた64人は全てのゲノム領域を解析し、能動喫煙で肺がんを発症した女性患者と比較した。

その結果、受動喫煙では、「APOBEC(アポベック)型変異」という、たばこ型変異とは異なる部分のDNAが変異することが分かった。具体的にはDNA中のC(シトシン)がT(チミン)もしくはG(グアニン)に変わる。この変異はタバコに含まれる物質による肺の中の炎症でアポベックタンパク質が活性化することで誘発される。アポベック型変異により初期の腫瘍細胞が悪性化するのを促進し、肺がんが起きるメカニズムが考えられるとした。

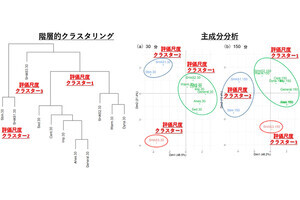

アポベック型変異は受動喫煙の肺がん発症の原因と推察されると共に、がん細胞のDNAに均一には存在していないことも分かった。河野分野長は「不均一な存在であるために、異物として排除されることなく『生き残って』しまう。たばこの含有物質による炎症に加え、がんになる理由なのではないか」と考察している。

なお、今回の研究対象を女性に限定したのは、男性患者の受動喫煙では居酒屋など一時的なものにとどまり、保護者や配偶者の喫煙環境に日常的にさらされるという類似した環境下にあるのは女性が多いためだという。また、肺がんを発症したのは受動喫煙から数年~数十年後を経た60代以降が多かった。

解析の結果、アポベック型変異は、受動喫煙があるたばこを吸わない女性に突出して発現していた。この変異は喫煙女性にはほぼ見られなかった。また、喫煙女性に見られるたばこ型変異は、受動喫煙の有無を問わず、喫煙しない女性患者にはほとんど見られなかった。

今回の研究では10代と30代での受動喫煙の影響を比較できるほど患者の母数が多くなかったため、河野分野長は「今後はより多くの患者を調べて、保護者の下と配偶者の下での受動喫煙による世代差のゲノム情報の違いを調べていけると良いと考えている」と話す。その上で「遺伝子変異を調べることは、抗がん剤のターゲットを考える戦略において非常に重要」としている。そして、受動喫煙を防止するために屋内での全面禁煙や、屋外で受動喫煙にさらされないように環境を整えることが望ましいという。

研究は日本医療研究開発機構(AMED)や内閣府主導の官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)などの支援を受けて行われた。成果は国際学術誌「ジャーナル オブ ソラシック オンコロジー」の電子版に2月19日に掲載され、4月16日に国立がん研究センターなどが発表した。

|

関連記事 |