ソーシャルネットワーキングサービス「mixi」や、ゲームアプリ「モンスターストライク」、子どもの写真・動画共有アプリ「家族アルバム みてね」など、数々のプロダクトを世に放ってきたMIXI。近年ではサッカーのFC東京、バスケットボールの千葉ジェッツふなばしをグルーブ会社化するなど、事業領域は多岐にわたる。

分野はさまざまだが、同社はどの領域に進出するにおいても「コミュニケーション」へのこだわりを追求してきた。創業以降、形を変えながらもコミュニケーションに特化し続けた理由は一体どこにあるのだろうか。

本稿ではMIXI 代表取締役社長CEOの木村弘毅氏への独自インタビューから、同社のビジネスの変遷と、“ブレない理念”について紐解いていく。

コミュニケーション重視のきっかけになったSNS「mixi」

MIXIといえば、国産のSNSとして多くのユーザーを抱える「mixi」の姿をイメージする方も多いはずだ。2004年3月にサービスを開始したmixiは、自分のページに日記や写真を投稿できるほか、友人関係に近い「マイミク」による他己紹介やコミュニティなど、コミュニケーションを促進するユニークな機能が多数実装されている。

木村氏は同社への入社以前、mixiの競合にあたるモバイルサービスを手掛ける企業に勤めており、「mixiを倒そうとしていた立場だった」という。だが木村氏自身、コミュニケーションが大好きなこともあり、ライバルながら次第にMIXIに惹かれていったそうだ。そしてMIXI入社後、同社が重視してきたコミュニケーションを重ねて追求することになる。

「コミュニケーションは昔から強い力を持っていて、絶対になくならないものだと思います。コミュニケーションのクオリティは人生を大きく変えていくものですが、インターネットの広がりでその形自体が大きく変わっていきました。mixiのローンチ当時は『とんでもないサービスが出てきたな』と話題になっていました」(木村氏)

しかし、ローンチから数年が経過すると、海外SNSの隆盛でmixiのサービスに陰りが見え始めた。これに伴い、「コミュニケーションを軸にサービスを作り続けること」への不安感を覚える社員も出てきてしまい、コミュニケーションと関係ないサービスを作る時期もあった。一方で、木村氏の中では「コミュニケーションの軸はぶらさないで再起を図るべきだ」と考え、軌道修正を行ったという。

新領域への進出も、変わらなかった理念

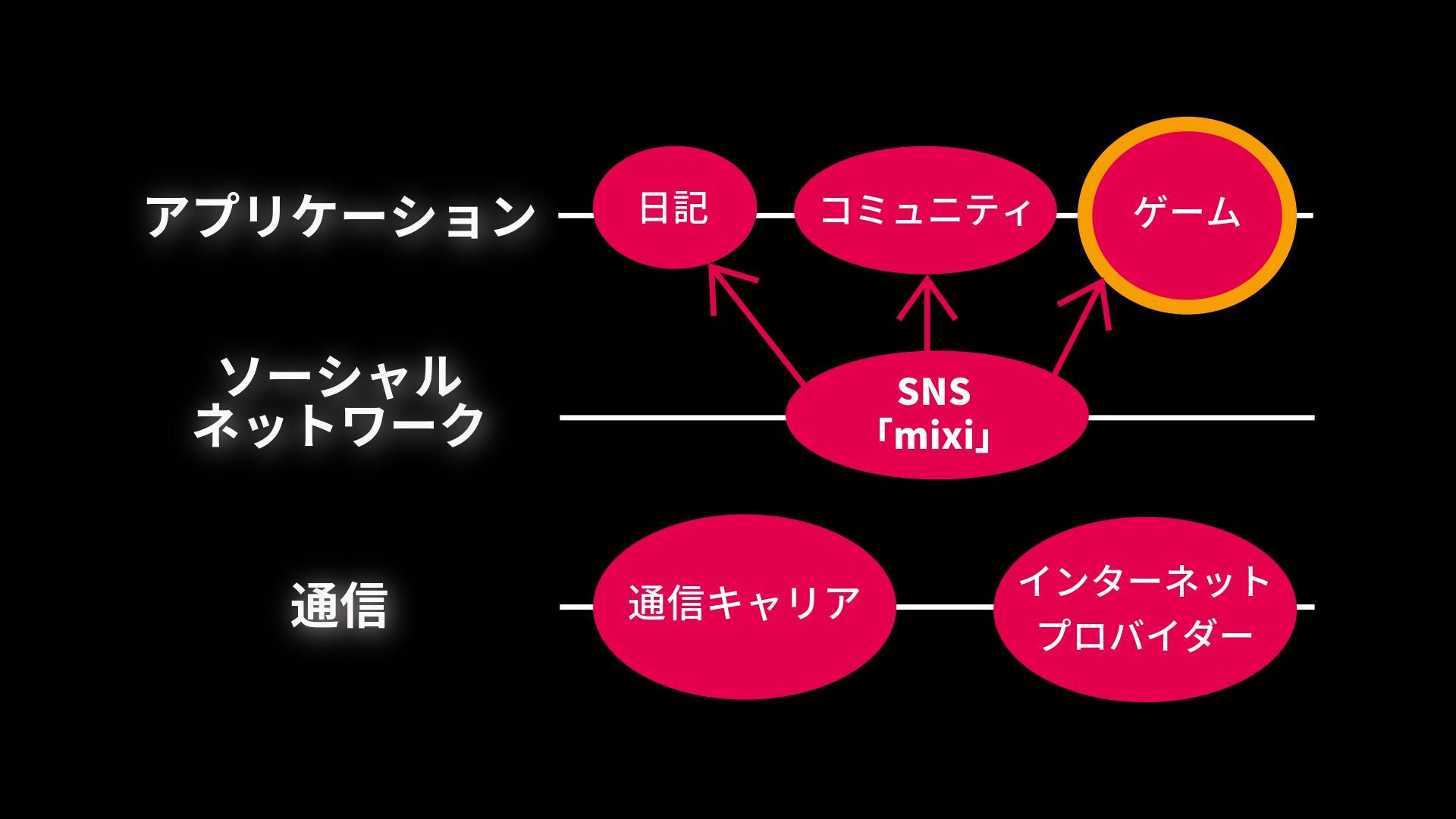

「MIXIでは、インターネットサービスを3層のレイヤー構造で考えている」と木村氏は話す。

- 通信レイヤー →通信キャリアやインターネットプロバイダーなど通信インフラを指す

- ソーシャルネットワークレイヤー →SNSなどが含まれ「mixi」はもちろん、Facebookなど他プラットフォームも内包

- アプリケーションレイヤー →ソーシャルネットワークレイヤーの中に実装されるアプリケーション単位の機能。SNS「mixi」では「日記」や「コミュニティ」に加え「mixiゲーム」もこの分類に入る

もともとmixiでは、アプリケーションレイヤーに位置する「ゲーム」がユーザーの間で人気を得ていた。「言葉を介して何かを共有するのではなく、飲み会のように同じ場で楽しみを共有できる場がゲームだった」と木村氏は振り返る。

こうしたことから、MIXIはアプリケーションレイヤーで蓄積したノウハウやデータを基に、ゲームアプリの開発に踏み出した。

「ソーシャルアプリケーションに分類されるmixiゲームは、友達と一緒に遊んだり、いたずらしたりする使い方で人気を博していました。その時弊社が持っていたマーケティングデータも含めて、ゲームに需要があることは手に取るようにわかっていました。それで、自分たちでゲームアプリを作ることにしたんです」(木村氏)

そこで生まれたのが2013年ローンチの「モンスターストライク(以下、モンスト)」である。

開発にあたっては、友達や家族など近い距離の人とのコミュニケーションを楽しくするようなアプリであることを重視。当時はどこにいる人とでも遊べるオンラインゲームに勢いがあったが、モンストではチャット機能や知らない人とのマッチング機能をあえて実装しなかった。それも、近しい人とのリアルなコミュニケーションを活発にさせるための判断だったという。

「SNSの時点でも、友達しか閲覧できない日記機能などの方がユーザー同士のコミュニケーションが深く、活発に行われていました。その場を楽しめるような機能を実装したところ、ローンチから1~2週間ほどですぐに成果が見えましたね」(木村氏)

ローンチからすぐに木村氏はじめ開発チームの目に入ったのは、SNSに投稿された「モンストを楽しんでいる写真」だった。学校の教室で休み時間に楽しむ様子や、モンスト飲み会の様子など、多数の投稿を印刷して社内の壁一面に貼っていったという。

11年目に入った今では、モンストのコンテンツを起点に、YouTubeアニメの配信や年越しのライブ配信など、引き続きコミュニティに寄り添いながらも、そのスケールを拡大中だ。木村氏は「大衆のそばにいるような、お祭りの場を提供したい」と話す。

モンストが人気を博す一方で、“一本足打法”にならないようMIXIではスポーツ領域にも参画している。ゲームの次の領域を想像した時に、「ゲームと近しい盛り上がりのある場所で、コミュニケーションを作る」というアイデアからスポーツ領域へ参入した。

「スポーツはファミリーコンテンツだと考えています。いろいろな経路があると思いますが、多くは自分の友達、親御さん、お子さんから影響を受けてファンになるケースが多いですよね。スポーツのTV中継が少なくなり、このままでは『本当に好きな人だけのモノ』になってしまう危機感を覚えていました。そこで、我々コミュニケーション屋の出番だろうなと思ったのが参入のキッカケです」(木村氏)

木村氏は、ファミリー層の取り込みを意識したチケッティング施策が重要だと語る。例えば招待券の配布にも工夫が必要だそうで、「小学校への招待券配布」においてはクラスターを作れるような取り組みを重視しているそうだ。

「多くの学校に1人ずつ招待券を贈るよりも、1つの学校に配布先を定めて、クラスメイト全員に招待し、家族連れで来てもらうのが理想です。友達同士はもちろん、親同士のコミュニケーションも活発になりますね」(木村氏)

仕掛けていく施策でも「コミュニケーションの場をいかに生み出せるか」が重視されており、どの領域においてもビジネスを創出する際の起点となっている。