SLIMはなぜ東に流されたのか?

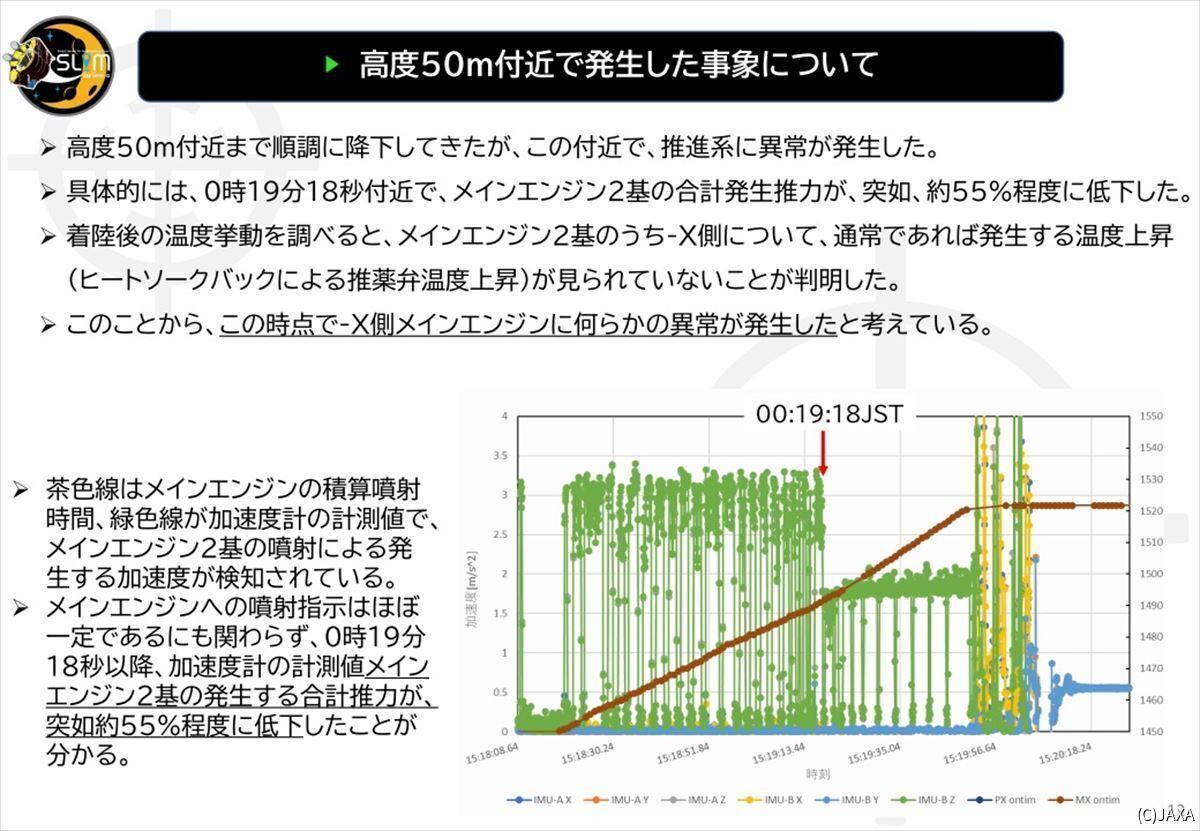

ここまで、SLIMの着陸はパーフェクトだった。だが、問題が発生したのはこのとき。高度50mからの降下で、SLIMが東側に流れていく様子は、中継のテレメトリ画面からも確認できていた。今回、この原因についても説明があり、2基あるメインエンジンのうち、-X側のものが推力を喪失した可能性が高いことが分かった。

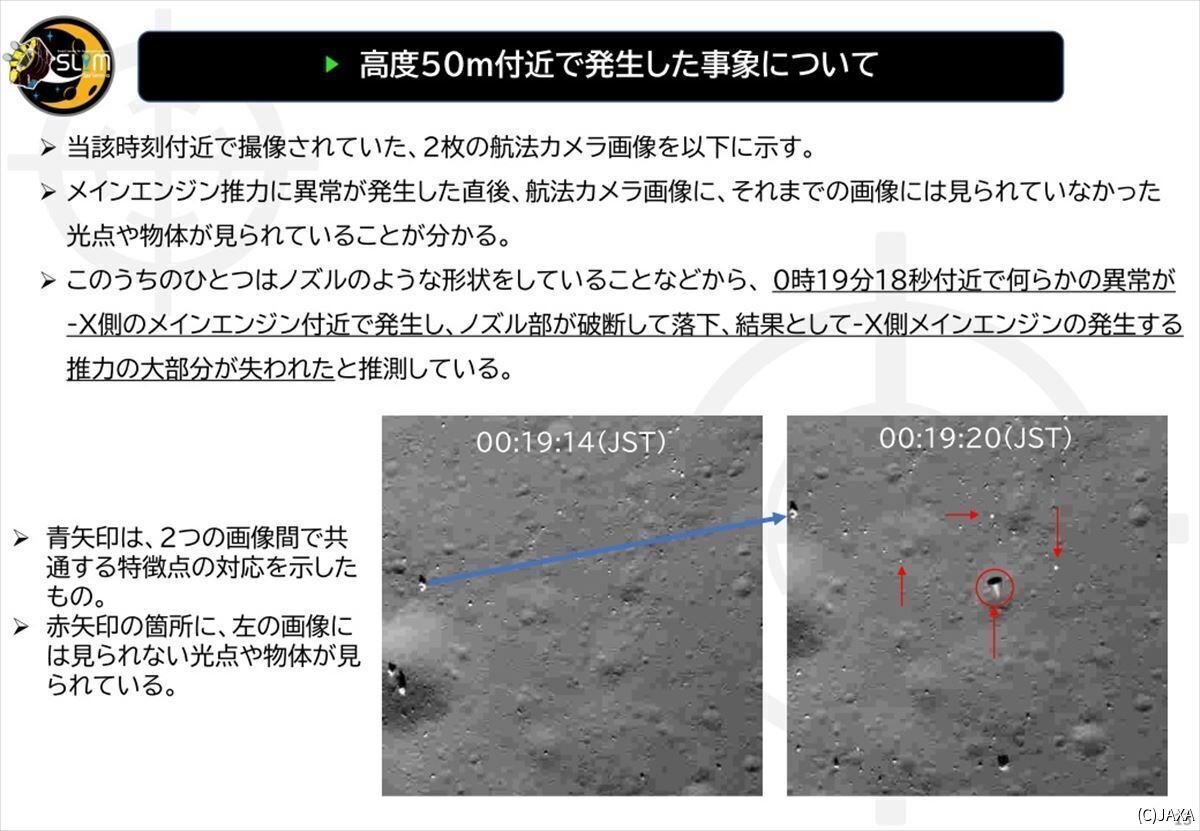

日本時間20日0時19分18秒、推力が突然55%程度に低下したことが、加速度計から判明。-X側で温度上昇が見られなかったことから、問題が発生したのはこちら側のエンジンと推測される。その2秒後に撮影された画像には、ノズルらしき物体も写っている。これらのことを考えると、ノズルがスロート部から脱落した可能性が高い。

メインエンジンは2基あるため、1基の推力を喪失しても、もう1基でカバーし、墜落は避けることができた。探査機は異常を検知し、姿勢を傾けて横方向の移動を抑えようとしたものの、この影響で機体が東側に流されたものと推測される。

接地時の降下速度は1.4m/s程度。これは仕様範囲よりもむしろゆっくりした速度で、衝撃は小さかったはずだが、想定していなかった大きな横方向の速度があったため、着地で回転したと考えられる。

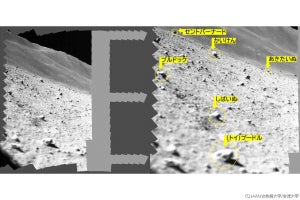

なお本来、高度2m程度で最後のホバリングを行い、ここでローバーを分離する計画であったが、ソフトウェアが異常時のモードに移行しており、ホバリングはせずそのまま着地した可能性が高いとのこと。しかし、それでも高度5m程度でローバーの放出に成功したのは、ソフトウェア側がしっかり役目を果たした結果と言えるだろう。

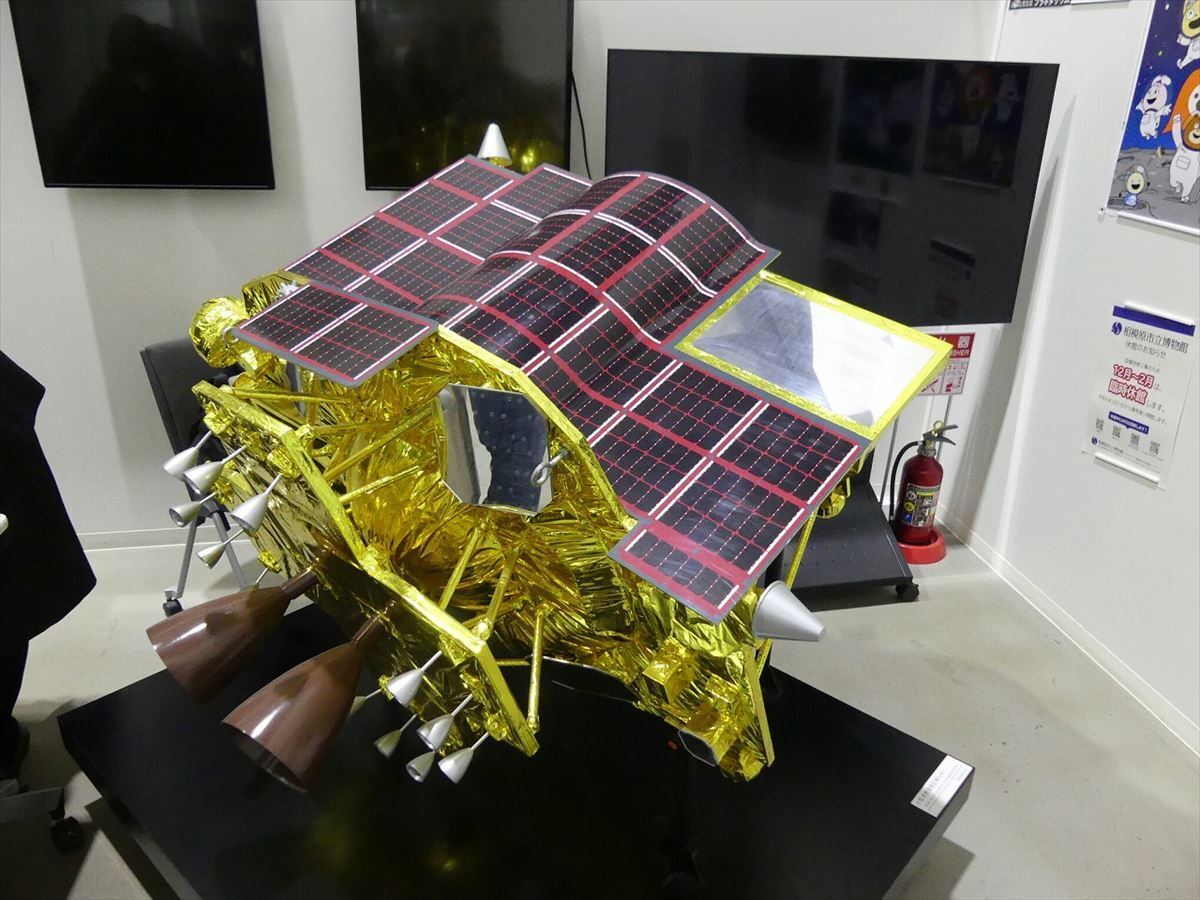

SLIMのメインエンジンは、国産のセラミックスラスタを採用している。セラミックスラスタは、金星探査機「あかつき」でも使われ、ノズルを喪失するという事故が起きていたが、これは異常燃焼による想定外の高温が原因であり、「セラミック製だから」というわけではなかった。

今回の原因については、まだ何も分かっていない。高度50mまでは順調に動作しており、異常の兆候は無かった。推進剤も残り僅かだったため、推力は最初の5割ほどまで低下しており、エンジンの負荷としてはむしろ低い状態だった。

坂井プロマネは、「現時点での推測」と断った上で、「メインエンジン以外の外的要因ではないか」とコメント。「原因が分かり次第報告したい」とした。ただ、ノズルが脱落するというのは、あまりにも衝撃的。今後の原因究明が待たれるが、セラミック特有の何かがあったのかどうかはやや気になるところだ。

この異常が、最後の最後である高度50mで起きたのは、不幸中の幸いだった。もし高度500mで発生していたら、ピンポイント着陸は達成できていなかっただろうし、着陸時の衝撃ももっと大きくなっていたかもしれない。

とはいえ、一歩間違えれば失敗に繋がっていた深刻な問題である。着陸直後の記者会見で、國中均・JAXA宇宙科学研究所長が「ギリギリ合格の60点」と辛口評価だったのは、そういった意味では、妥当であった。しっかり原因を究明し、対策を今後に活かすことが重要だろう。