科学観測やローバーでは大きな成果

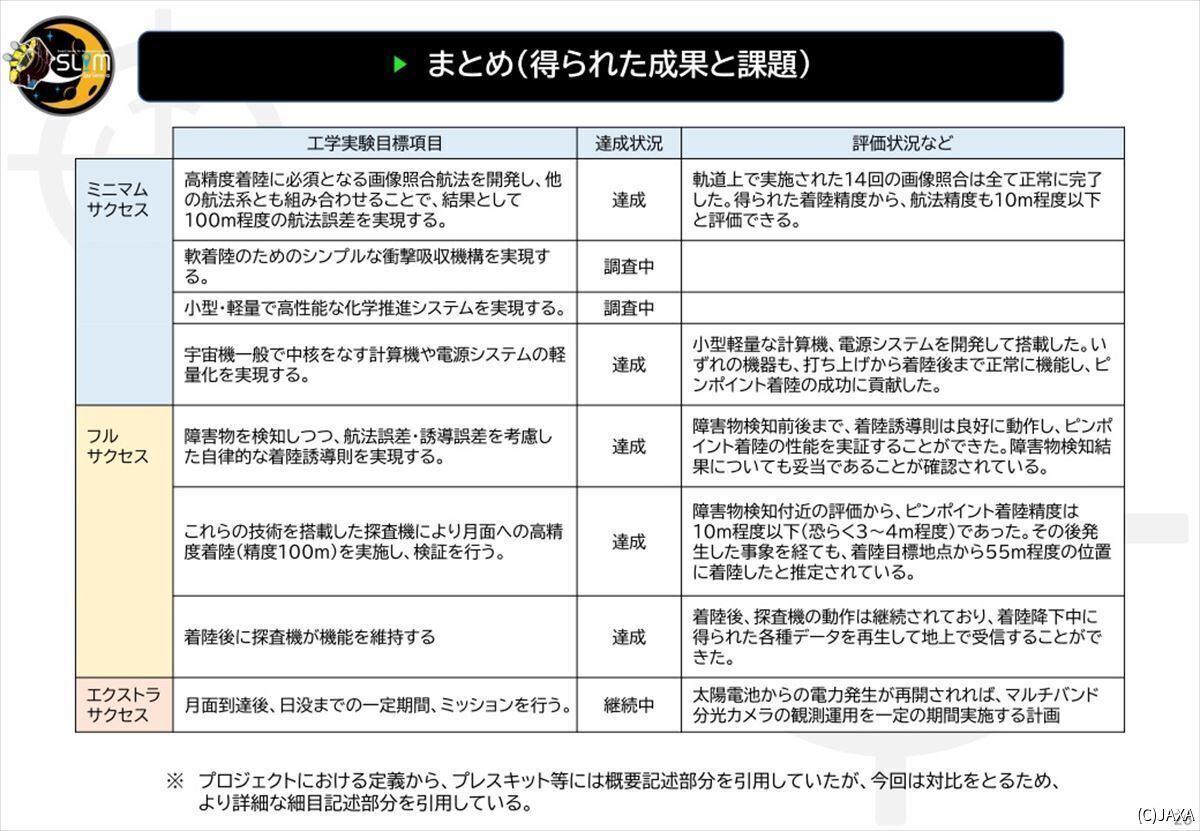

前回の記事で報告したように、SLIMは着陸後に、太陽電池からの発生電力が得られていない状態だった。そのため、あらかじめ用意していた異常時の対応手順通り、ただちにデータの取得を開始。ピンポイント着陸技術で重要となる航法誘導に関する技術データ、降下中および月面での航法カメラ画像データなどは、全て取得することができた。

その後、1時50分から45分間、「マルチバンド分光カメラ」(MBC)による科学観測を行った。通常は35分程度で333枚の撮影を行う予定だったが、送信機の温度が上がってきたため、15分で打ち切ったものの、257枚の取得に成功した。必ずしも完全ではなかったとは言え、今後の科学的成果が大きく期待できるだろう。

そして2時57分、バッテリ残量が12%程度まで低下したところで、地上からコマンドを送り、リレーによるバッテリの切断を行った。これは、過放電によってバッテリが使用不能になる事態を避けるための運用である。今後、もし探査機の通信が復活したら、分光カメラによる観測を再開する予定だ。

そして、SLIMから分離した2台のローバー「LEV-1」「LEV-2(SORA-Q)」であるが、それぞれ、正常に動作したことが確認された。

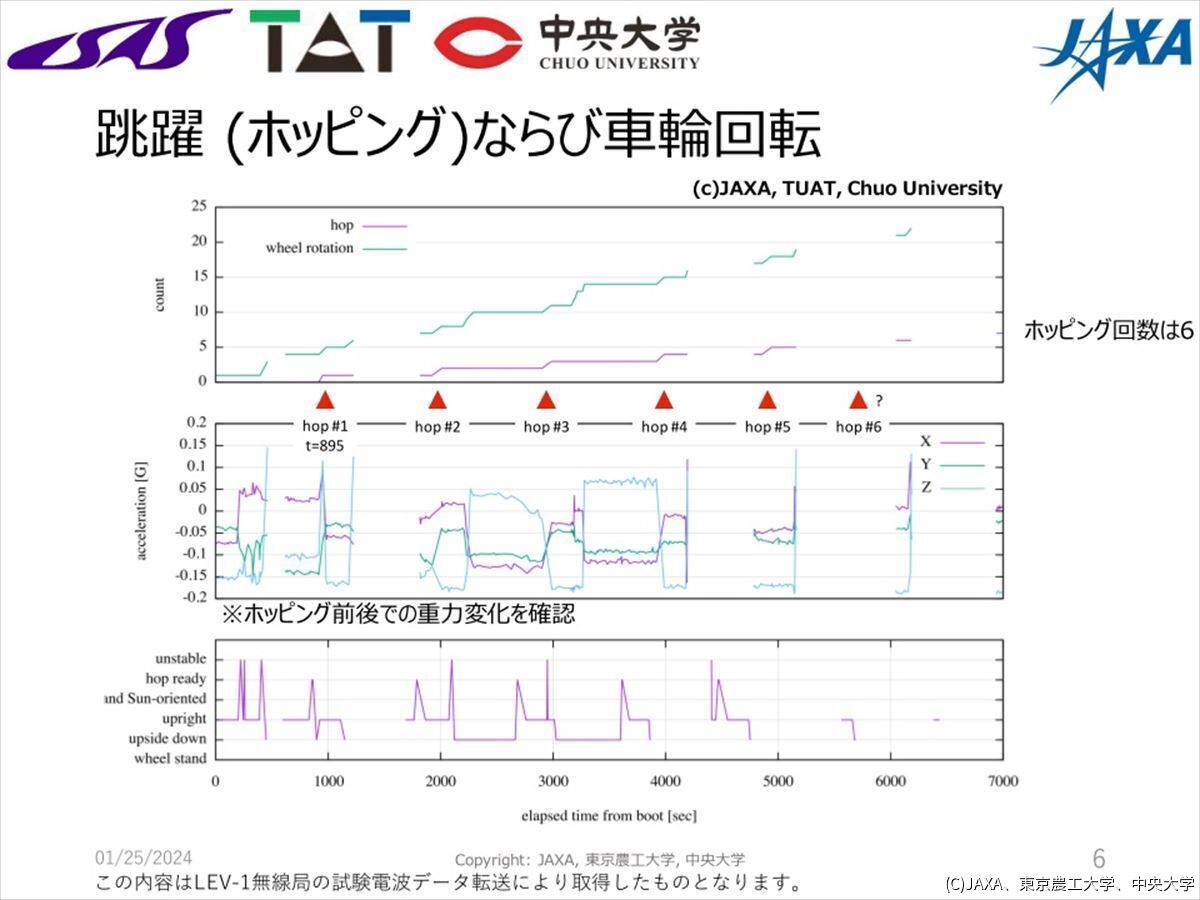

LEV-1は、バネによる跳躍で移動するというロボット。温度の上昇により、2時10分に活動を停止したが、1時間51分程度という活動時間は、当初の計画以上だった。取得したデータから、LEV-1はホッピングを6回実施したことが分かった。小惑星では日本の「ミネルバ2」の例があったが、月面でのホッピング移動はこれが世界初だ。

予定していた画像の撮影は、確認できていない。ただ、太陽が西に傾き、温度が低下すれば、活動を再開する可能性もあるとのことで、引き続き、運用を行うそうだ。

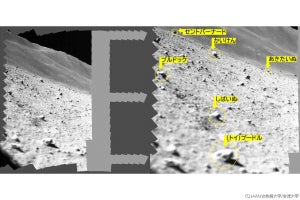

一方のSORA-Qは、球形でSLIMに搭載され、月面へ投下後に展開、2輪で走行するというロボット。SORA-Qは地球と直接通信することはできず、LEV-1を中継してデータを送信するのだが、LEV-1からの受信データを分析したところ、SLIMを撮影した画像が得られていたことが分かった。

SLIMが逆さに立った状態であることは、テレメトリの情報から分かっていたことではあるが、改めて画像で確認し、答え合わせができたのは、非常に大きい。

この画像を初めて見た瞬間、坂井プロマネは「腰が抜けそうだった」という。それほど衝撃的で、アウトリーチとしても世界的・歴史的な1枚だったと思うが、LEV-2担当のJAXA平野大地氏だけは、「本当はもっと綺麗な画像が撮れた」と、悔しがっていたのが印象的だった。

SORA-Qはこれにより、世界最小・最軽量の月面探査ロボットとなった。SORA-Qは、球形のときで直径わずか8cm。これより小さいものは、さすがにしばらくは無いのではないだろうか。月面での走行距離などはまだ分かっていないが、今後、取得したデータの詳細な分析を進める。

注目すべきは、2台とも、完全自律で動作していたということだ。完全自律の月面探査は、これが世界初。複数ロボットによる同時月面探査も、世界初だという。

これらの成果を受け、國中所長は採点を再評価。「60点では無いと思う」と笑顔を見せたが、「分光カメラと2台のローバーで各1点ずつ追加して、合計63点」と、相変わらずの渋い点数に、報道陣からは笑いが起きた。

今後、SLIMの通信は復活するか?

前回のレポートにて、テレメトリ画面では太陽電池が西向きになっていることを紹介したが、JAXAもSLIMの姿勢はそうなっていると見ている。SLIMは、月面での朝に着陸。昼には高温が厳しくなるため、もともと活動は「数日程度」を想定していた。もし高温に耐えていれば、太陽が西に傾くと太陽電池に光が当たりはじめ、発電を再開する可能性がある。

【VRChat】SLIMの日照状況を再現

SLIMは発電を開始して起動しても、自動で電波を出すことはしないため、JAXAは今後、日没となる2月1日あたりまでは、地上からコマンドを送って通信を試みる予定だ。

小型軽量のSLIMでは、極低温が2週間続く月の夜を越えることは難しく、もともと想定はしていない。越夜の可能性は低いと考えられているので、なんとか日没までの通信復活を期待したいところだ。

なお、もし探査機が復活しても、スラスタを噴射して姿勢を元に戻すことは考えておらず、このままの状態で夜を迎えることになる模様だ。当初想定していた寝た姿勢とは環境条件が変わるが、越夜におけるトレードオフについては、どちらが有利なのか、まだ熱解析はできていないそうだ。