「マイクロLED」は、将来の有望なディスプレー技術としてここ数年注目を浴びている。微小なマイクロLEDチップを配置する方法として大量のLEDチップを一気にディスプレー基板上に転写する「マストランスファー方式」が提案され業界各社が開発を競っている。一方で、マストランスファー方式の課題である歩留まりを改善する方法として、中間キャリアを用いる手法が最近は増えてきた。その事例を、12月に新潟で開催されたディスプレー国際会議「IDW'23」から紹介する。

歩留まり低下ロスを防ぐ中間キャリア方式

マストランスファー方式のポイントは、転写のスピードと歩留まりにある。特に歩留まりは、重要な課題である。例えば、4Kのディスプレーを作ろうとすると約830万個の画素に対してRGB三色のLEDが必要であり、約2500万個のLEDを完璧に組み立てなければならない。仮に組み立て歩留まりが、99.9999%(6N)であったとしても、25個の欠陥を生じることになる。ディスプレーは人間の視覚に直接訴えるデバイスであり、このような欠陥数は到底許容できない。この問題を解決するために、発想を変えたのが中間キャリア方式である。一気に大量のLEDを直接基板上に転写するのではなく、一旦中間のキャリアで受けて、その時点での歩留まりをきちんと管理した上で、最終的な基板に移し替えるという手法である。手間はかかるが、完璧な歩留まりを達成するためには必要な手段として多くの企業から提案される様になった(図1)。

IDW’23で発表された事例を並べた。上段は企業名と手法、中段が提案された方法、下段は発表セッション番号。ALEDIAの“BAMBAM”は、同社のBuilding Active Matrix MicroLED Displays by Additive Manufacturingのプロジェクト名。パッケージの上に3個のLEDを載せ、さらに駆動の為のマイクロICも載せている。

時代の流れはチップレット

半導体では、膨大な数の微細素子を高い歩留まりで集積するためにチップレット技術が注目されている。奇しくもマイクロLEDも同様の方向に向かっている様である。フルカラーのマイクロLEDディスプレーを実現するためには、RGB三色のLEDを作り込まなければいけない。さらにディスプレーとしては、単にLEDを点灯させるだけではなく、階調表示など複雑な駆動をする必要がある。

このために、LEDと共に画素毎に駆動用のマイクロICを載せて1つのパッケージとして扱う方法が提案されている。図1のAlediaである。この様な構造は、X display社も以前から提唱し「PixelEngine RGB」と命名し国際会議の場でも発表してきた。

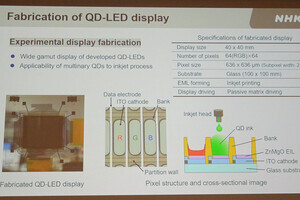

今回のIDWでは、Alediaが図1の他にも、ナノワイヤー構造の青色マイクロLEDチップに赤と緑の量子ドットで色変換させたパッケージ「Smartpixel chipset」をディスプレー基板上に並べる手法も提案している(図2)。これらのパッケージに各社それぞれの名前を付けているが、考え方は半導体のチップレットに通じる物がある。