大阪公立大学(大阪公大)と東北大学の両者は12月1日、地球上で最も高い熱伝導率を持つダイヤモンドを基板に用いた窒化ガリウム(GaN)トランジスタを作製し、炭化ケイ素(SiC)基板上に作製した同一形状のトランジスタと比べて、放熱性を約2.3倍にまで高めることに成功したと共同で発表した。

同成果は、大阪公大大学院 工学研究科の梁剣波准教授、同・重川直輝教授、東北大 金属材料研究所の大野裕特任研究員、同・井上耕治准教授、同・永井康介教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、ナノ/マイクロスケールのサイエンスに関する学際的な分野を扱う学術誌「Small」に掲載された。

GaNトランジスタが動作する際に発生する熱とそれに伴う温度上昇は、性能の劣化や素子寿命の短命化を招くなど、実用上の重要な課題となっているため、効果的な放熱手法の開発が強く求められていた。熱伝導率が非常に高いことから、素子の放熱材料として実用化が期待されている素材がダイヤモンドだ。しかし、素子とダイヤモンドの接合が困難な点などの課題があるため、期待されるレベルの放熱性能に達しておらず、実用化には至っていないのが現状だ。

そうした中、ダイヤモンドの熱伝導率を最大限に活用するため、異種半導体材料との直接接合技術の研究開発を行ってきたのが研究チームだ。2022年3月には、シリコン(Si)基板から剥離したGaN層をダイヤモンド基板に接合したトランジスタの作製に成功している。しかし、Si基板からの大面積GaN層の剥離や、1100℃での耐熱性およびSiC基板以上の放熱性向上の実証には至っていなかったとのこと。そこで今回の研究では、それらの実現・実証に挑んだとする。

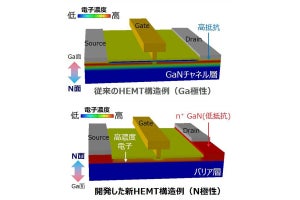

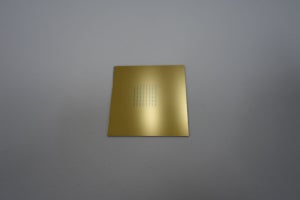

同研究ではまず、Si基板上に厚さ3μmのGaN層と、厚さ1μmの3C-SiC(SiCの多数のポリタイプの1つで立方体の結晶系)のバッファ層が生成された。その後、Si基板から2層を剥離し「表面活性化接合法」を用いてダイヤモンド基板上に接合することで、約1インチ(約2.5cm)のGaNトランジスタが作製された。研究チームによると、高品質なSiC薄膜を用いることで、1100℃の熱処理を行った後でも接合界面に膜剥離が起こらず、高品質なヘテロ接合界面を得ることができるという。

次に、同手法で作製されたダイヤモンド基板上GaNトランジスタの放熱性を検証するため、SiC基板上に作製された同一形状のトランジスタとの比較が行われた。その結果、ダイヤモンド基板上のトランジスタは、SiC基板上のものに比べて放熱性が約2.3倍向上していることが確認されたとしている。また、ほかの先行研究で作製されたダイヤモンド基板上のトランジスタよりも高い放熱性が達成され、トランジスタ特性の大幅な改善に成功したとする。

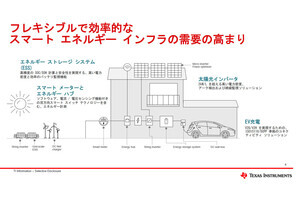

今回の研究により、GaNパワー素子の放熱性や最大出力の大幅な向上が実現された。これにより、システムの小型化や冷却機構の簡素化が可能となり、CO2排出量の大幅な削減にも寄与しうるという。

研究チームは、今後ダイヤモンド基板を用いた大面積GaNトランジスタが実現することで、5G通信基地局や気象レーダー、衛星通信分野などにおける高出力・大電力用途での利用の幅が広がることが期待されるとしている。