グーグル・クラウド・ジャパン11月15日~16日、東京ビッグサイト(東京都江東区)で約4年ぶりとなる年次カンファレンス「Google Cloud Next Tokyo'23」を開催。本稿では、2日目の基調講演に登壇した北國フィナンシャルホールディングスにおけるGoogle Cloudを活用したマルチクラウド化の講演を紹介する。

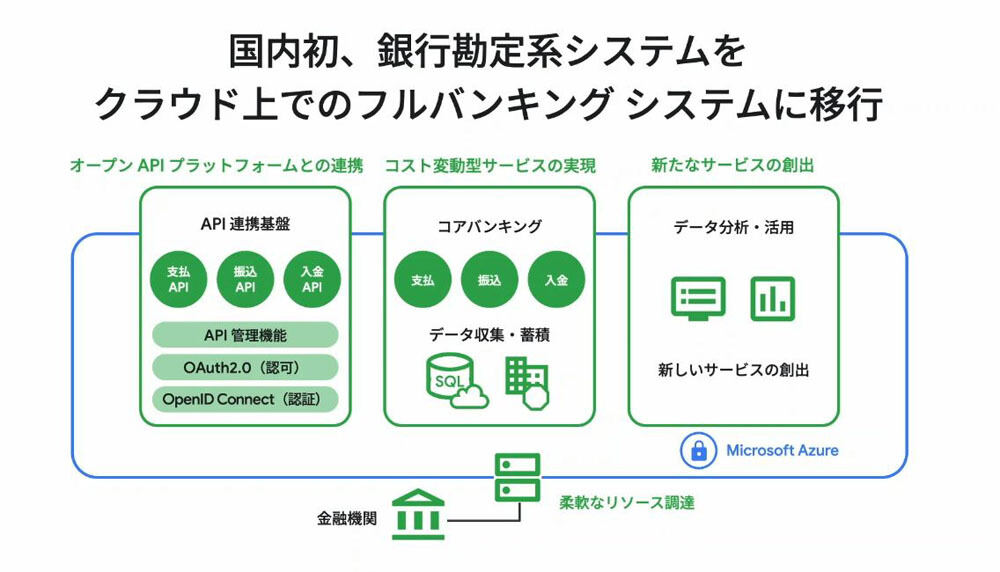

国内初となる勘定系をクラウド上でのフルバンキングシステムに移行

同ホールディングは、2021年に北國フィナンシャルホールディングスとして金融持株会社となり、2019年には無料の個人向けインターネットバンキング(現在の名称は「HOKKOKU LIFE+(北國ライフタス)」)をMicrosoft Azure上で提供を開始し、振込や引出しなどを無料で行える。

北國フィナンシャルホールディングス 代表取締役社長の杖村修司氏は「2015年からはノルマ営業を完全に廃止し、短期的な利益のためのサービスではなく中長期的な目線で、お客さまの夢や暮らしをサポートする提案をしてきています。当然、ビジネス面のチャレンジを支えるべく、ITのチャレンジも数多く行ってきました」と話す。

ITのチャレンジの例として、同社初となるATMの自社開発や従来はオンプレミスだった勘定系システムをAzureに移行し、国内初となるクラウド上でのフルバンキングシステムに移行させている。

勘定系は“超に超が付くほど”ミッションクリティカルなシステム

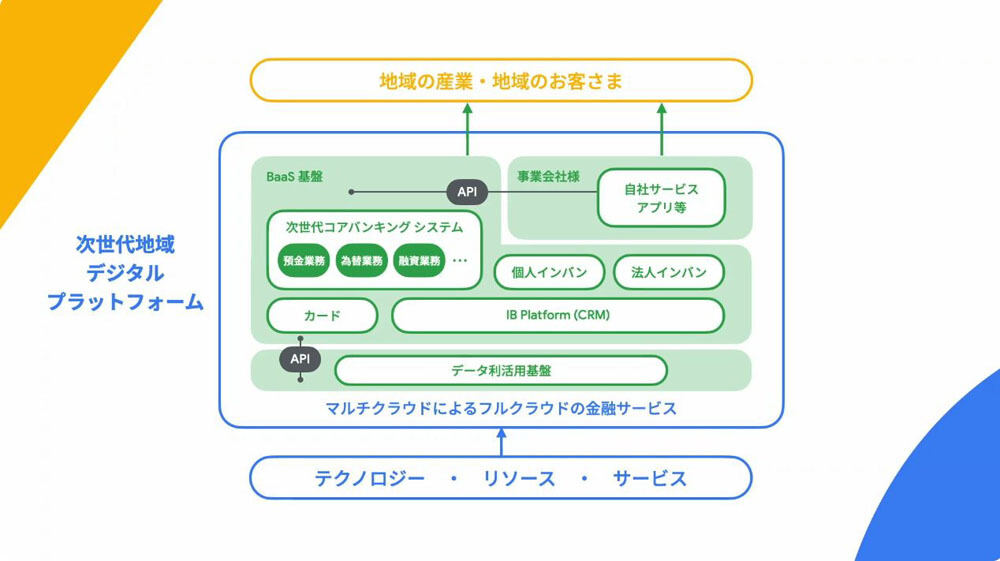

そして、2023年からはBaaS(Bank as a Service)基盤、更新系API、インターネットバンキングやカード事業の拡大、これらを支える勘定系システムのマルチクラウド化およびクラウドネイティブ化に向けた取り組みとして「次世代地域デジタルプラットフォーム」を推し進めている。

同氏曰く、同プラットフォームの活動は北陸を日本のデジタル先進地域にしたいという想いで取り組んでいる。ただ、こうしたチャレンジの中、数々の課題にも直面しているようだ。

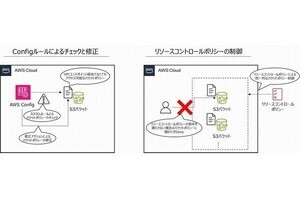

銀行の勘定系システムは“超に超が付くほど”ミッションクリティカルなシステムであり、オンプレミスと同じくクラウドでも一定頻度で障害が発生し、1つのクラウドだけに依存することはITガバナンス上、プライム市場の企業として許されることではないことから、自分たちでコントロールしなければならないという。

また、現在の勘定系システムは1つの巨大なシステムのため小回りが効かない面もあり、経営としては20~30年を見据えてフロントシステムの生産性と勘定系システムの生産性を同等にしていきたいと考えたとのことだ。

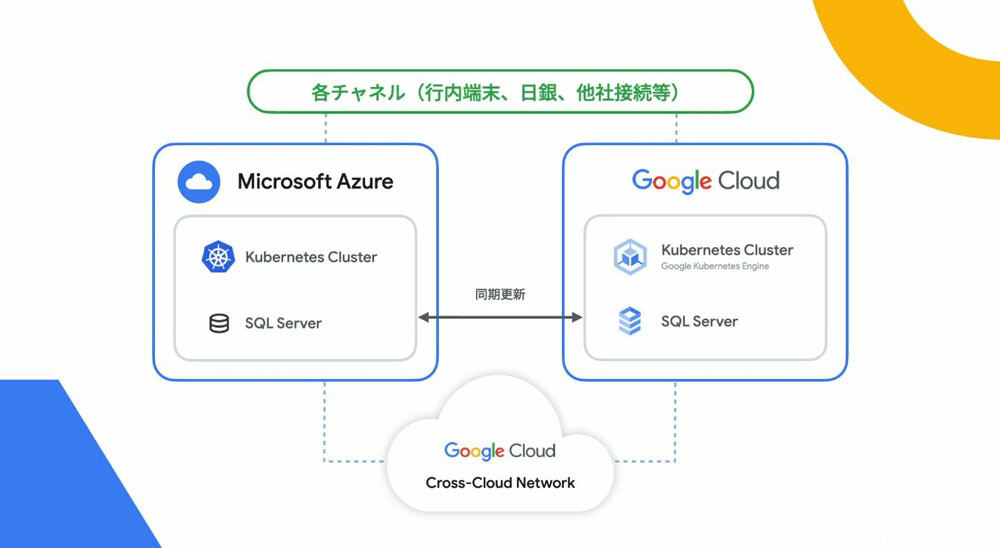

杖村氏は「複数クラウドの長所を活用できるシステム構造とすれば、コンテナ化とJava化によりアプリケーション構造の見直しにつながり、これを機にWindowsとCOBOLから脱却したいと考えました。現在の環境を大きく変化させ、Google CloudとAzureを利用した勘定系システムのマルチクラウド化と、アプリケーション構造の見直しによるモダナイゼーションを進めることしました」と説明する。

Google Cloudを採用した3つの決め手

Google Cloudを選択理由としては「安定性」「コンテナ技術における実績」「カルチャー面、DNAの親和性」の3つの観点から判断した。

安全性では分析の結果、リージョン単位、グローバル単位の障害発生率が低く、2つのクラウドを組み合わせることでコントロールを可能とし、高い可用性を持つシステムを実現できるとしている。また、クラウド間のネットワークはGoogle Cloudの「Cross-Cloud Interconnect」を利用し、実環境における性能テストをスタートさせており、障害部位とレイテンシの削減を期待しているようだ。

コンテナ技術における実績については、Googleの実績、リーダーシップは他社に例を見ないものがあり、特に大規模かつ効率的なコンテナ運用が勘定系システムに欠かせないため、Google Kubernetes Engineの採用を検討しているとのことだ。

カルチャー面、DNAの親和性に関しては、Googleが提供する研修を受講し、社内が活性化されるとともに想像以上に心理的安全性も強化されたという。

最後に杖村氏は「勘定系システムのマルチクラウド化とモダナイゼーションは、やり遂げることができる素晴らしいチャレンジだと考えています。Google Cloudとともに高い価値を届け、協力を強化して、ともに新しいステージへ挑戦していきたいと思っています」と結んだ。