東北大学は9月5日、「トポロジカル物質」の電子状態に着目することで、磁石中に現れる「異常ホール効果」と非磁石の「スピンホール効果」の大きさをそれぞれ理論計算から予測し、実験的に異常ホール効果の情報を基にスピンホール効果を最大化するための材料探索指針を実証することに成功したと発表した。

同成果は、東北大 金属材料研究所のラウ・ヨンチャン特任助教(現・中国科学院 物理研究所 准教授)、同・関剛斎准教授、東北大大学院 理学研究科の小沢耀弘大学院生(研究当時)らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する物性物理とその関連分野全般を扱う学術誌「Physical Review B」に掲載された。

磁気ランダムアクセスメモリ(MRAM)に代表されるスピントロニクス素子は、「不揮発性・超高集積化・低消費電力化・高速性・高信頼性」を実現できるポテンシャルを備え、次世代エレクトロニクスの中核を担う素子として期待されている。

そうした中で、情報の書き込みと読み出しの電流経路を分けて動作する「3端子型スピントロニクス素子」は、誤った書き込みの抑制や書き込み速度の高速化というメリットがある一方で、大きな書き込みエネルギーが必要で、それをどれだけ減らせるかが重要課題となっている。情報の書き込みには、電流からスピン流を生成し、それを記憶層となる強磁性体の磁化に作用させることで磁化方向のスイッチングを行うが、いかに効率よくスピン流を生成するかが省エネルギー化の鍵となるという。

電流をスピン流へと変換するには、磁石の性質を持たない非磁石(非磁性体あるいは常磁性体)中で生じるスピンホール効果の利用が有力とされる。スピン流への変換をより高効率で行うには、大きなスピンホール効果を示す材料を開発する必要があるもの、そのような材料を探索する指針が明確になっていなかったとする。

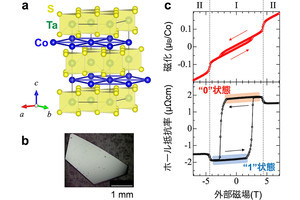

そこで研究チームが着目したのが、トポロジカル物質の1つであるコバルト・スズ・硫黄化合物「Co3Sn2S2」だ。固体中の電子の運動はバンド構造(原子軌道の集合体)によって特徴づけられるが、その構造が従来の金属や半導体とは異なる幾何学的性質を持つ物質群のことをトポロジカル物質という。Co3Sn2S2は、絶対温度177K(-96℃)以下の低温では強磁性体となり、室温では常磁性体となる、磁石としての性質(強磁性)を持つ。しかし同化合物について、スピンホール効果を示す材料としての性質は未解明だったことから、研究チームは今回、同化合物を対象に、異常ホール効果とスピンホール効果を理論計算と実験の両面から調べたという。

Co3Sn2S2は、強磁性体になるとその特徴的な電子構造に起因して巨大な異常ホール効果を示す。そこで、同化合物が強磁性体および常磁性体になる時の電子状態が理論計算され、双方の比較が行われた。すると、同化合物に電子をドープすることでスピンホール効果が大きくなることが予測されたとのことだ。

次に、この理論予測を実験的に検証するため、Co3Sn2S2に対し、電子を増やすニッケル(Ni)と、逆に電子を減らすインジウム(In)をそれぞれ同化合物の一部に置換した試料が合成され、異常ホール効果とスピンホール効果が調べられた。その結果、異常ホール効果は何も置換していないCo3Sn2S2が最大値を示した一方で、スピンホール効果は電子がドープされた「(Co2Ni)Sn2S2」で最大値を示したという。研究チームは、この実験結果の傾向は理論予測と良く一致しており、異常ホール効果の情報を基にスピンホール効果を最大化するための指針が得られることが実証されたとする。

-

(左)強磁性Co3Sn2S2における異常ホール伝導度。何も置換していないCo3Sn2S2が最大値を示す。(右)常磁性Co3Sn2S2におけるスピンホール伝導度の実験結果。電子がドープされた(Co3Ni)Sn2S2が最大値を示す。(出所:東北大プレスリリースPDF)

異常ホール効果の研究の歴史は長く、すでに多くの物質において異常ホール効果の大きさが報告済みだ。さらに、トポロジカル物質群の電子状態についても、この10年ほどで急速に理解が進んでいるという。そのような物質の電子状態を注視することで、異常ホール効果をライブラリとした新たなスピンホール材料の探索が可能となるとのことだ。

今回の成果は、高い電流-スピン流変換効率を示すスピントロニクス材料を探し出すための指針を構築したと位置付けられるという。研究チームは、今回の成果を基盤としてスピントロニクス材料開発が活発化し、スピントロニクス素子の省エネルギー化が加速することが期待されるとしている。