大阪大学(阪大)は、炭化ケイ素(SiC)パワー半導体デバイスの心臓部となる絶縁膜界面において、その欠陥を大幅に低減することに成功したと発表した。

同研究成果は、阪大大学院 工学研究科の藤本博貴大学院生、同 小林拓真助教、同 渡部平司教授らの研究チームによるもの。その詳細は、日本応用物理学会誌の姉妹紙の応用物理学を扱う学術誌「Applied Physics Express」に掲載された。

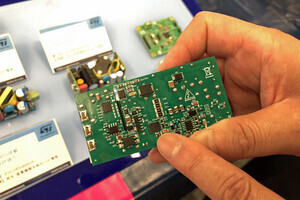

パワーデバイスは、電力の変換と制御を司る機能を果たすもので、従来はシリコン(Si)半導体を用いて製造されてきた。しかし、デバイスの高性能化や高耐電圧化が進むにつれ、Si半導体の材料物性限界に近付きつつあるという。

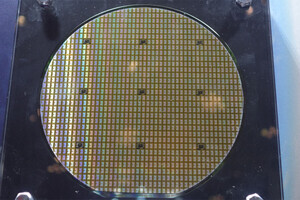

そんな中で注目を集めるSiCは、Siと炭素からなる化合物半導体で、Siに対して約3倍のバンドギャップと約10倍の絶縁破壊電界強度を有することから、高温かつ高電圧で動作可能な次世代のパワーデバイス用材料として期待されている。

電気自動車(EV)や鉄道に搭載されているパワーモジュールは、スイッチング素子と整流素子で構成されるが、SiC半導体を用いた整流素子が開発当初から期待通りの性能を示すのに対し、スイッチング素子(SiC MOSFET)の性能は期待値にはるかに及ばないという。具体的には、SiC半導体と絶縁膜との界面を流れる電子の移動度が結晶中のわずか数%程度であり、これが電力ロスを引き起こしていたとする。こうした損失は、絶縁膜とSiCの界面に存在する電気的な欠陥(界面欠陥)が原因であり、MOSFETの信頼性にも悪影響を及ぼすことになる。

現在、界面欠陥を低減するための手法としては、SiO2/SiC構造を形成したのちに一酸化窒素(NO)ガス中で高温熱処理を施すことで、界面に窒素を導入して欠陥を不活性化する方法(界面窒化)が唯一実用化されているが、有毒なNOガスを使用する点や効果が限定的である点など、長年の技術課題を残している。

そこで研究グループは、高品質な絶縁膜/SiC界面を実現する新技術の開発に着手。従来手法では、SiO2/SiC界面に後熱処理で窒素を導入していたために、界面窒化層の安定性向上や界面近傍の電気的欠陥の十分な低減が困難だったことから、これらの課題を解決した革新技術の実現を目指したとする。

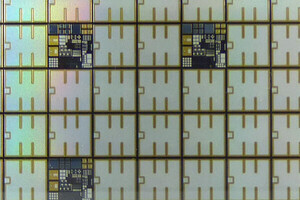

今回の研究では、独自の高密度窒素プラズマ技術を活用し、SiC表面に緻密で安定な原子層厚の窒化層を形成したのちに、この窒化層の構造を損なうことなく、絶縁性に優れたSiO2膜を堆積する技術を開発したとのこと。従来法では絶縁膜界面に後から窒素を導入していたのに対し、新技術では、高品質な窒化層と絶縁膜を順に積み上げるため、原子レベルでの構造設計が可能になるという。

また、これまでは堆積したSiO2膜は絶縁性に問題があったため、堆積後に酸素中での熱処理を施すことで膜質を改善していたが、この手法では膜質改善のための酸素熱処理によって界面の窒化層が変質してしまう点が課題だったとする。研究チームではその解決に向けて、SiO2の界面構造を保持したまま膜質の改善が可能な炭酸ガス(CO2)中での熱処理技術の開発に取り組んできたといい、今回の研究成果は、研究チームが保有する独自技術と新提案を融合して達成されたものだとしている。

なお、新技術を適用した結果、絶縁膜/SiC界面の欠陥準位密度を約4分の1に低減し、過酷な条件下でのデバイス動作においても、従来法に対して有意であることを実証したとしている。

今回の研究成果の活用により、SiC MOSFETの省エネ性能や信頼性向上が期待される。研究チームによると、SiCパワーモジュールは、すでにEVや新幹線での実用化が始まっているが、未だ材料本来の性能が発揮されるには至っていないといい、今回の発表によってMOSFETの信頼性改善が進むことで、電気エネルギーの高効率利用が促進され、カーボンニュートラル実現に向けた大きな進展になるとする。

加えて、SiCデバイスは高温や放射線環境下での動作特性にも優れていることから、新たな航空宇宙産業の創出や、原子力発電所の廃炉作業に向けた耐放射線デバイスへの応用展開も期待されるとしている。