2023年6月28日から30日まで東京ビッグサイトで開催されている「自治体・公共Week 2023」内の「第3回スマートシティ推進EXPO」で、ヤマハ発動機は、日本自動車連盟(JAF)と共同でブースを出展。両者の協業により全国への拡大を目指す、“小さな”移動サービス「グリーンスローモビリティ」を紹介している。

ゴルフカーのノウハウを活用した「低速」モビリティ

少子高齢化が叫ばれる近年では、過疎化や交通網の衰退が進んでいる。また、数十年前に丘陵地域などを開発して作られた「ニュータウン」も高齢化の例外ではなく、その移動には自動車が必要になることから、高齢の住民が外に出る機会が減少し孤立するなど、新たな課題も噴出している。

これらの課題解決を目指してヤマハ発動機とJAFが展開するのが、グリーンスローモビリティだ。ヤマハ発動機によると、同モビリティとは、時速20km未満で公道を走行できる電動小型低速モビリティを活用した、小さな移動サービスの総称(車両も含む)だという。こうしたサービスを提供することにより、交通課題の解決に加え、電動化による脱炭素社会の実現にも貢献することを目指している。

グリーンスローモビリティが持つ最大の特徴として、低速モビリティである点が挙げられる。1975年から現在までゴルフカーの開発・販売を行うヤマハ発動機は、そのノウハウを活かして、快適かつ安全に低速走行を行うモビリティの開発を進めているとする。

グリーンスローモビリティの走行速度は時速20km未満であり、これは自転車で走るより少し早い程度とのこと。ゆったりとした速さで走行するため、窓ガラスの無い開放的な設計を実現でき、走行中も周囲の景色や歩行者とのコミュニケーションを楽しむことができるのがメリットだ。

今回の展示ブースでは、グリーンスローモビリティが街中で走るテスト走行の様子をVRで視聴することができるのだが、その映像の中でも、通りかかった歩行者やランニング中の人々が手を振る様子が確認できる。

そういったコミュニケーションの機会提供は、過疎化や孤立化が進む地域において大きな価値を発揮するという。ヤマハ発動機は、グリーンスローモビリティに乗車することで得られるコミュニケーション機会が心身の健康に与える影響について、大学との共同研究を進めているとのこと。今後もモビリティが与える健康への絵影響について調査や実証を続けていくとしている。

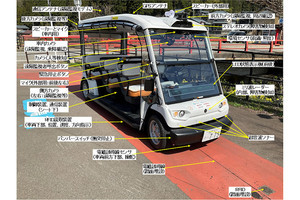

また今後は自動運転の実現も目指しているといい、現在も一部機能を搭載しているため、運転手の操作が不要な機能もあるとする。同社は現在、産業技術総合研究所(産総研)などと共同で、福井県永平寺町で自動運転レベル4を活用した移動サービスを開始しており、こうした検証の結果も踏まえながら、「完全な」自動運転の搭載を目指すとのことだ。