東京大学(東大)は4月21日、ガラス状態のモデル系として、磁石の円盤からなる2次元のモデル系を用い、それに磁場により摂動を与えることで、ガラスの固体内の粒子における運動のメカニズムを明らかにしたことを発表した。

-

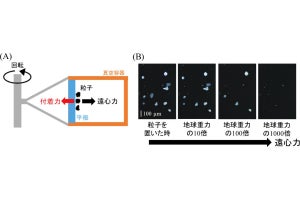

(左)ガラスにおいて起きる内部運動を直接観察するための実験装置の模式図。磁石の円盤が詰められた円形状のセルの下面にある磁石の貼り付けられた正方形の板をスライドさせることで、ガラスにおいて起きる内部運動を直接観察することができる。(右)ガラス転移点近傍で観察された粒子運動の例。結晶化を防ぐために大きさの異なる2種類の円盤を混ぜた系が用いられている。円盤の大きさは、大が10mm、小が7mm。Nbはいくつの粒子が隣の粒子と交換したかを表し、同値が大きいほど粒子の運動が大きいことが示される(出所:東大RCAST Webサイト)

同成果は、東大 先端科学技術研究センター(RCAST)の田中肇シニアプログラムアドバイザー(特任研究員)(東大名誉教授兼任、研究開始当時:東大 生産技術研究所 教授)、中国・復旦大学のタン・ペン准教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の物理学全般を扱う学術誌「Nature Physics」に掲載された。

水をゆっくりと冷やすと氷の結晶ができるように、液体は十分にゆっくり冷却すると結晶となる。しかし、ある程度以上の速度で冷却すると、液体のような不規則な粒子配置をしたまま固まったガラス状態の固体が形成される。

結晶もガラスも固体的な性質を示し、身の回りに一般的に存在するが、ガラスは熱平衡状態にある結晶に比べて不安定であり、長時間の間にその寸法や硬さなどの性質が変化する「エイジング現象」が起きたり、時にはガラス状態からの結晶化現象である「脱硝(だっしょう)」が起きたりする。

つまりガラス状態においては、液体で見られるような粒子の位置が大きく変わる運動(「構造緩和」または「α緩和」)は抑制されているものの、微小なスケールでの内部運動である遅い「β緩和」が残っていると考えられるという。

しかしこの遅いβ緩和は、微小スケールで起きるわずかな運動であるため、その詳細は長年、謎に包まれてきたとする。この問題は、ガラス状態にある固体の理解という基礎的な重要性のみならず、ガラスの長期安定性という応用面でも極めて重要な問題であり、その解明が待たれていたとのことだ。

そこで研究チームは今回、磁場により粒子運動を誘起できる2次元の磁石の円盤からなる粉体系をモデル系として用い、その内部運動を長時間観察することで、ガラスの内部緩和の素過程を直接可視化したとする。

観察の結果、ガラス転移に近づくにつれ、粒子間に固い結合が生まれることで、粒子が周りの粒子に囲まれた状態から脱出する「カゴ破りの運動」が凍結されるものの、このような固い結合による力学的制限のもとで別の粒子運動モードが出現することが発見された。このように、液体状態には存在しない固い力学的粒子間結合の出現が、構造緩和を凍結させながらも、構造の不規則性のため完全な運動の凍結には至らず、粒子に運動の余地を残すことになるとする。研究チームは、このゆっくりとした運動が、長年の謎だった遅いβ緩和をもたらす起源である可能性が示されたとしている。

また、粒子間の相互作用のタイプが、この遅いβ緩和に大きく影響することも解明された。相互作用が、短い距離にしか及ばない剛体的な場合には、遅いβ緩和が抑制され、長い距離まで及ぶソフトな場合には、明確な遅いβ緩和が観測されることが示されたという。

今回の研究成果により、すべての結合が力学的に拘束される結晶化とは異なり、無秩序な粒子配置を保ったまま構造が凍結するガラス化は、力学的自己組織化の結果、固い粒子間結合の形成とそのパーコレーション(全系の端から端までネットワーク状につながりあうこと)により固体的な弾性が出現するものの、拘束されていない結合が残っているため、ゆっくりとした内部運動である遅いβ緩和の余地が残ることが判明したとする。

また今回の研究成果は、ガラス状固体の内部緩和の物理的性質に関する新たな基礎的な知見を提供するとともに、ガラスの長時間の安定性や望ましい機械的性質を持つ新材料の開発につながることが期待されるとしている。