京都大学(京大)は4月14日、120万個にのぼる銀河の観測データを用いて、銀河の向きを系統的に調べ、数千万光年以上離れた銀河の向きが、ダークマターの重力を介してお互いに揃っている証拠をつきとめたと発表した。

同成果は、台湾・中央研究院天文および天体物理研究所の奥村哲平教授と、京大 基礎物理学研究所の樽家篤史准教授の国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

銀河はダークマターの重力によってほぼ支配されるため、銀河の形や向きも、ダークマターによる潮汐力の影響を受けることになる。この描像が正しければ、数百万~数億光年離れた銀河同士の向きもダークマターの重力を介して関係付くことが予想される。もしそれが正しいのなら、銀河の形や向きの情報を使うことで、宇宙の成り立ちや進化に迫ることができるという。そこで研究チームは今回、現在世界最大級の銀河観測データである「スローン・デジタル・スカイ・サーベイ」から得られた約120万個の銀河のデータを用いて、銀河の向きの揃い具合を調べたとする。

従来の研究では銀河の位置情報だけが用いられており、お互いに離れた銀河のペアがどれだけ頻出するかを、銀河間の距離に応じて計測していたという。実際には、銀河は有限のサイズで固有の形を持っているが、宇宙論の研究となると、そうした観測データに関する積極的な応用が今までなかったとする。今回の研究ではその手法が応用され、位置と向きの情報を組み合わせ、銀河間の距離ごとに、銀河の向きの揃い具合が測定された。

120万個の銀河は、観測者からの距離や銀河の明るさに応じて、3つのサンプルに分類されている。それぞれのサンプルについて銀河の向きの揃い具合を測定したところ、いずれの場合でも、クリアなシグナルが得られたという。つまり、お互い数千万~数億光年離れた銀河でも、それらの向きが関係づいていることが明らかにされた。

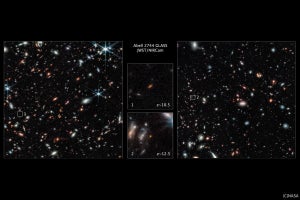

-

銀河の向きが、フィラメント状のダークマター分布の重力に向かって揃う様子。図中にあるグラフは、銀河間の距離ごとに銀河の向きの揃い具合を測定した結果で、測定値がモデルとよく一致している様子が表されている(TNG simulationsの画像と今回の研究成果をもとに作成されたもの)(出所:京大プレスリリースPDF)

研究チームはこの結果を説明するため、「銀河の向きは、ダークマターの分布が作る重力に沿って決まる」とするモデルを考え出し、理論計算を測定結果と比較することにしたとする。その結果、モデルに基づく理論計算が測定結果をよく再現できることが判明した。

なお理論計算には、観測される銀河の3次元位置情報に銀河の運動の情報が紛れこむ影響が考慮されている。この影響を通じて測定結果は、ダークマターが作る重力によって銀河が密集する速度に、顕著に依存する。そのため、逆に、測定結果から重力による成長速度を求めることが可能だという。こうして求めた成長速度を、標準宇宙モデルの予想値と比べたところ、お互い矛盾がないことがわかったとした。つまり、数千万~数億光年離れた銀河間に働く重力は、一般相対性理論でよく記述されていることを意味するとしている。