ServiceNow Japanは3月23日、同社のビジネス戦略に関する記者説明会を開催した。

同社は2023年1月10日、米本社直轄の独立事業体への昇格とともに、鈴木正敏氏が同社の執行役員社長に就任したことを発表している。

説明会の冒頭で、鈴木氏は「日本のお客さまの主たるDX(デジタルトランスフォーメーション)パートナーとして、変革をけん引したい」と述べ、同社の経営体制の強化ポイントや、今後の日本市場への投資方針などを説明した。

【関連記事】

≪ServiceNow、ハイパーオートメーションを支える市民開発向けの機能強化≫

≪ServiceNow、「World Forum 2022 Tokyo」でCTOが語ったデジタル化の価値≫

米本社と連携強化 - 新たなパートナー支援プログラムも開始

はじめに、グローバルおよび日本におけるビジネス概況が紹介された。米ServiceNowの2022年度のグローバル全体での売り上げは72億4500万ドルで、現在は2万人超の従業員数を抱える。2017年からのCAGR(平均成長率)は32%となる。また、年間100万ドル以上のサブスクリプション利用料を支払っている顧客の数は、2017年から2022年にかけて3倍以上に増加したという。

鈴木氏は、「提供するサービスの契約更新率は98%となり、新規利用顧客のうち40%以上が非IT領域の企業・団体だ。当社はITSM(IT Service Management)ベンダーを超えて、広範なソリューションを提供するプラットフォームベンダーとなっている」と語った。

グローバルと同様に日本でのビジネスも堅調に拡大している。2022年はIT領域だけでなく、EX(従業員体験)やCX(顧客体験)領域での製品採用が増加したほか、幅広い業種・業態での新規顧客を獲得できたという。

米ServiceNowは2022年から日本への投資強化を表明しており、日本市場に約1300億円のビジネス規模があると見込む。

「日本法人がグローバル直轄組織に昇格したことは、日本市場へのコミットメントを強化する証だ。今後は米本社との連携も強化され、顧客やパートナーの声を開発部門などにも共有しやすくなるなど、これまで以上に日本のお客さまに貢献できる」と鈴木氏は強調した。

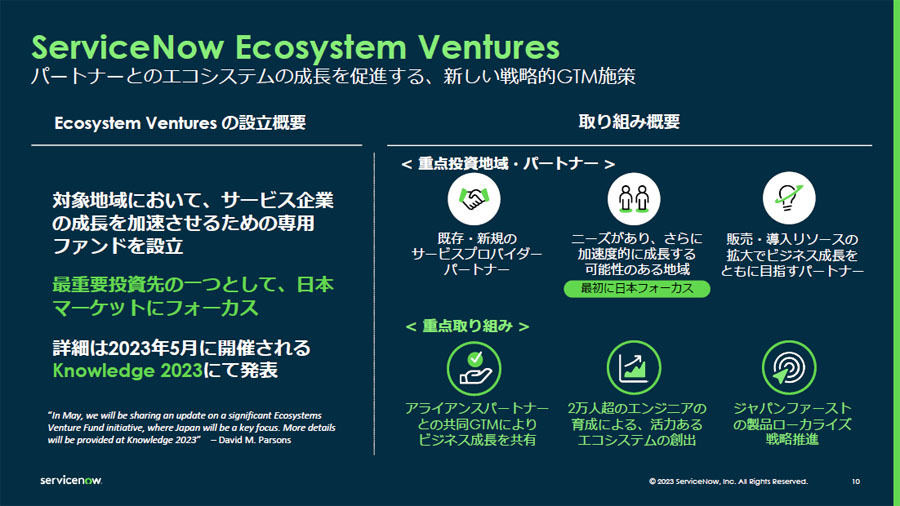

米ServiceNowは今後、「ServiceNow Ecosystem Ventures」というパートナーエコシステムの成長促進施策を実施する予定だ。同施策では、ファンドを通じてベンチャー企業に投資する。アライアンスパートナーとの協業も拡大し、グローバル全体でServiceNowのスキルを身に付けたエンジニアを2万人超育成する計画だ。このほか、日本向けの製品ローカライズも推進するという。

従業員接点や市民開発などの領域で市場開拓

ServiceNow Japanは2023年度、「インダストリービジネスの拡大」「プラットフォームカンパニーへの進化」「パートナーエコシステムのさらなる拡大と強化」「ビジネス効果最大化に向けた提案の推進」「新規顧客獲得の継続的な推進」の5つを柱に事業を推進する方針だ。

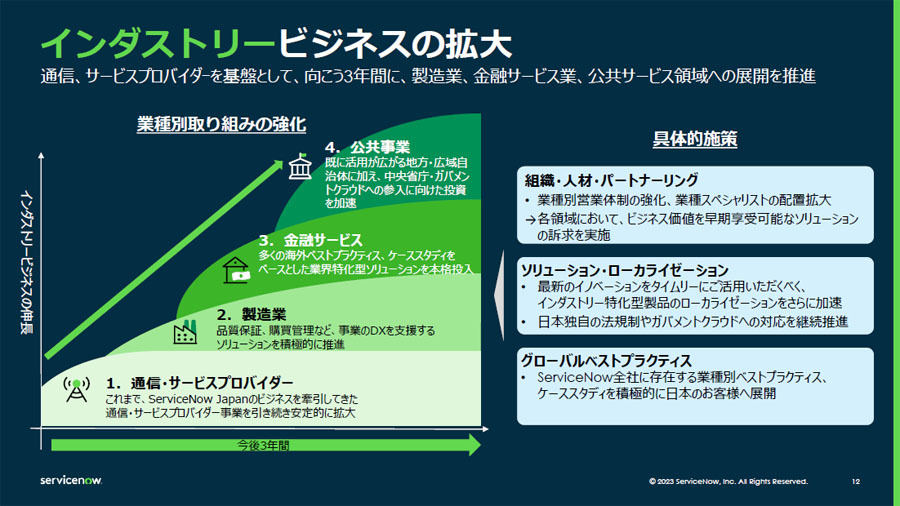

業界特化型のサービスやサポートを提供するインダストリービジネスでは、今後3年間で通信・サービスプロバイダー、製造、金融サービス、公共など業界別の取り組みを強化する。

具体的には、各業界のグローバル事例・ノウハウ共有や、業界特化型製品のローカライゼーションを加速し、同社の業界別営業体制も強化する。日本独自の法規制やガバメントクラウドへの対応も継続する。

国内におけるServiceNowのサービス導入は、従来、IT部門がITSMのために導入し、その後、組織内で他のサービスが横展開されていくパターンが多かった。

今後はプラットフォームカンパニーとしての地位を確立すべく、ITSMだけでなくテクノロジー、顧客接点、従業員接点、ノーコード・ローコードなどの市民開発といった領域での市場開拓を強化する方針だ。

エンドユーザー向けには、複数業務横断でのサービス活用のサポートを行うほか、企業の中期的なデジタル変革のロードマップ策定も支援する。パートナー施策では、エンタープライズや特定領域のパートナーとの協業を拡大し、SMB(中堅・中小企業)市場に向けてマネージドサービスプロバイダーとのソリューション共創を拡大する。

国内のユーザーコミュニティ拡大も図る。ユーザーグループの「SNUG」やディベロッパー・コミュニティの活動を支援するほか、ServiceNow Japanが主催するCxO向け招待制コミュニティ「CXO Club」を拡充し、エグゼクティブ層とのネットワーキングを強化する。

また、新たに大学などの教育機関と連携してデジタル人材の育成・雇用創成にも取り組む。同取り組みでは学生のトレーニングだけでなく、リスキリングを含めたシニア人材の育成も実施する予定だ。