畿央大学は2月8日、"ある運動・出来事を引き起こしているのは自分自身である"という主観的な制御の感覚・意識を指す「行為/運動主体感」について、実験的に感覚予測と結果を一致あるいは不一致させる群を設け、一定の期間それに曝露させることで同主体感が変化するかどうかを調べた結果、短期間では変化しない、つまり頑健であることが明らかになったと発表した。

同成果は、畿央大 健康科学部 理学療法学科の三嶋瑞穂学部生、同・森岡周教授、同・大学 ニューロリハビリテーション研究センターの林田一輝客員研究員、東京大学大学院 人工物研究センターの温文特任准教授らの研究チームによるもの。詳細は、心理学・神経科学・認知科学・行動生物学・行動遺伝学を扱うオープンアクセスジャーナル「Behavioral Sciences」に掲載された。

行為/運動主体感は、感覚予測と実際の感覚結果が一致すれば起こり、それらが一致しなければ低下あるいは喪失すると考えられている。たとえば、神経疾患や統合失調症、自閉症スペクトラム障害では、その低下や喪失が報告されている。こうしたケースは、行為のたびに予測と結果に不一致が生じ、自らの行為への不快感につながることが示唆されるという。また、脳卒中後の運動障害は残りやすく、行為に対する不快感が頑健(非適応的)に継続する可能性が考えられるとする。

しかし、一定の期間、感覚予測と実際の感覚結果の不一致に曝露されることによって、行為主体感が適応的に変化するか否かは不明だった。また、行為主体感に影響する抑うつ傾向、統合失調症傾向、感覚過敏などの心理状態の個人差が、その適応性に影響するのかどうかも不明だったという。

そこで研究チームは今回、東大の温特任准教授が開発した実験課題(PCカーソルの自己制御比を実験的に操作することで行為主体感の変化を検出するもの)を用いて、一定期間、感覚予測と実際の感覚結果の一致(一致群)あるいは不一致(不一致群)の曝露による行為主体感の変化を捉えることにしたとする。

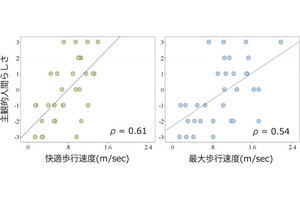

同実験は、33名の健康な参加者を、感覚予測と実際の感覚結果の一致群(一致群)と不一致群に分けて行われた。参加者はタッチパッドを使用してPC画面上のドットを4秒以内に自由に操作するように指示された。そして「"ドットの動きに違和感があっても"自分が動かしていると感じればYesと答える」よう参加者は要求され、個人の行為主体感のしきい値が算出された。つまり、そのドットをコントロールできていると感じるかどうかで、行為主体感の評価を行ったのである。不一致群では算出された個人のしきい値より10%低い値を100試行、一致群では完全に自分の動きで100試行実施された。