東京大学(東大)と科学技術振興機構(JST)は1月19日、マンガンとスズからなる反強磁性体「Mn3Sn」が、磁化を持たないにも関わらず、室温で「量子トンネル磁気抵抗効果」を示すことを発見したと発表した。

同成果は、東大 物性研究所(物性研)のチェン・シャンツェ特任研究員(現・米・カリフォルニア大学バークレー校 特任研究員)、東大大学院 理学系研究科 物理学専攻の中辻知教授(東大 物性研 量子物質研究グループ 特任教授/東大 トランススケール量子科学国際連携研究機構 機構長兼任)ら15名の研究者が参加した共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」に掲載された。

不揮発性メモリの一種である磁気抵抗メモリ(MRAM)は、処理速度が10ナノ秒ほど、動作周波数なら100MHz~1GHzほどで、DRAMの代替利用が進められている。より高速なSRAMとの置き換えが将来的な目標だが、その実現には、処理速度で0.1~1ナノ秒、動作周波数なら100GHz~1THzほどのさらなる高速化が必要となる。

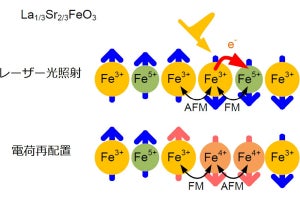

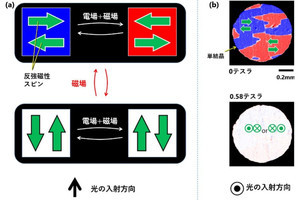

それを実現できる鍵として注目されているのが、反強磁性体で、現在の強磁性体を用いたMRAMを反強磁性体に置き換えることができれば、SRAMよりも高速な1THz程度での動作が可能になることが期待されている。また反強磁性体では、磁化がないか無視できるほど小さいため、素子化した際に、磁性層間の漏れ磁場の影響を受けないという性質も有するため、微細化も期待されているとする。

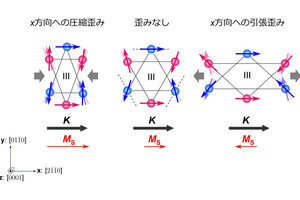

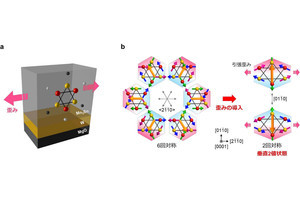

しかし、磁化がないか無視できるほど小さいということは、反強磁性体への情報の書き込みおよび読み出しが困難であるということも意味している。反強磁性体の書き込みについては、研究チームがこれまでに、強磁性体同様の「スピン軌道トルク」による手法を見出しているものの、読み出しについては、MRAMで必須の量子トンネル磁気抵抗効果の利用が望ましいとされるが、この効果は磁化を持つ強磁性体でのみで観測されるため反強磁性体では現れないと考えられていた。しかし研究チームは今回、反強磁性体Mn3Snにおいて、そうした強磁性体のみで現れると信じられている磁気的な効果の検出を試みることにしたという。