東北大学と理化学研究所(理研)は12月15日、グラフェンを使って、室温で動作する高速応答かつ高感度なテラヘルツ波の検出に成功したことを共同で発表した。

同成果は、東北大 電気通信研究所の佐藤昭准教授、理研 光量子工学研究センターの南出泰亜チームリーダーらの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会協会が刊行するフォトニクスに関連する全般を扱う学際的な学術誌「APL Photonics」に掲載された。

6Gや7Gなどの次世代超高速無線通信を実現するため、テラヘルツ波の利用が構想されている。室温で動作し小型集積化が可能で、高速応答かつ高感度なテラヘルツ波検出素子を実現するため、極限的に秀逸な輸送特性と熱伝導特性を有するなどの特徴を持つ、単原子層材料のグラフェンが注目されている。

そして現在のところ、グラフェンによる光電熱型検出素子は高速応答性能が得られているという。しかし、現在知られている光電熱型検出素子は、電子・正孔の両方が寄与する複雑なバイポーラ構造で、かつ、素子を構成する2つの電極に異種材料を用いなければ起電圧が生じず、高性能化と量産化・低コスト化の両立が極めて困難という本質的な課題を抱えていた。

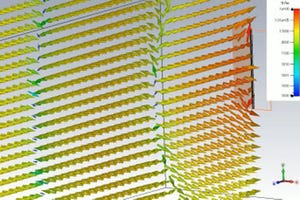

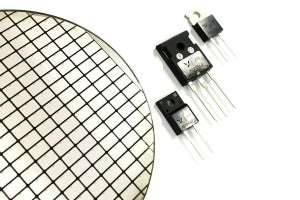

そこで研究チームは今回、グラフェン中の電子の集団的振動である「プラズモン」が、ほかの半導体材料に比べてテラヘルツ波光子と相互作用する効率が格段に高いことに着目したという。そして、グラフェンプラズモンをテラヘルツ波と効率よく結合することが可能な、独自のトランジスタ電極構造「非対称二重回折格子ゲート」を導入したグラフェントランジスタが試作された。

試作素子の直流電圧-電流特性はグラフェントランジスタ特有のアンバイポーラ特性を示しており、ヒステリシスも小さく、良好な動作状況が確認された。また、電流が極小となる電圧点(電荷中性点)は負の値を取っており、チャネル全体が正にドープされていることが示された(これは製造プロセスに起因する意図しないドープと推測された)。

試作素子に対し、中心周波数0.95THz、ピーク電力911W、パルス幅155ピコ秒(ps)のテラヘルツパルスを入射させ、トランジスタのドレイン端子から出力される光起電圧の時間応答波形が測定された。その結果、応答波形の立ち上がり/立ち下がり時間はともに17.5psと算出され、非常に高速な応答性が確認できたという。また、出力光起電圧応答波形のパルス幅は、入力パルス光よりも若干広い190psほどだった。

電子のみが寄与するユニポーラ型でいて、なおかつソース・ドレインの両電極を同一種の金属材料で形成した最も単純なFET素子構造において、テラヘルツ波の検出に成功したことは大きな発見だとする。