サイボウズは12月16日、オンラインメディアセミナー「自治体の変化に必要なのは、自治体自身のエネルギー『全国の自治体まるごとDXキャンペーン』が見た自治体の未来 ~kintoneで挑む、自分たちのDXを旭川市と下妻市が発表~」を開催した。

自治体へのkintone導入数が190に

近年、サイボウズでは自治体に対するkintoneの利用を促進しており、2019年には自治体専用閉域ネットワークのLGWANへの対応、2020年には新型コロナウイルス対策用途で利用が広がり、自治体からの出向職員の受入れを開始。2021年には自治体間でkintoneアプリをシェアする土壌が広がり、自治体コミュニティ「Govetech kintone community」(通称:ガブキン)が始動している。

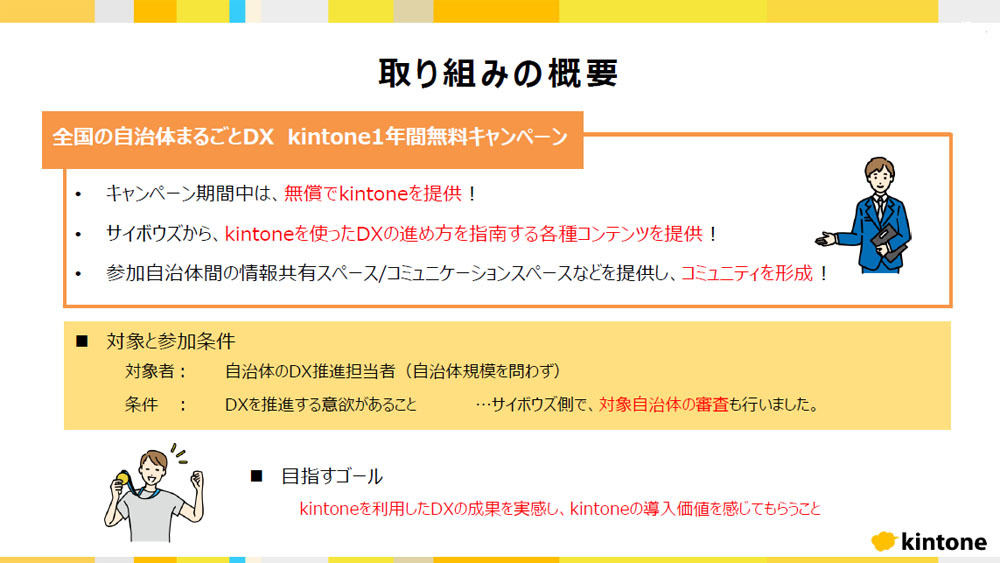

2022年は、新たなライセンスモデルとして「全職員導入ライセンス」の提供開始や、6月から自治体向けにkintoneの1年間無償キャンペーンをスタートさせた。全職員導入ライセンスは全庁規模で利用する場合、ライセンス費用が最大60%オフとなる。

また、1年間無償キャンペーンはkintoneを利用したDX(デジタルトランスフォーメーション)の進め方を指南する各種コンテンツを揃え、参加自治体間の情報共有スペース/コミュニケーションスペースなどを提供し、コミュニティ形成をサポートすることで、kintoneを利用したDXの成果を実感して導入価値を感じてもらうことを目的としている。

同キャンペーンでは、議会答弁や備品管理、就学援助手続きなど、さまざまなシステムで実証が行われ、参加した自治体の9割以上が次年度にkintoneの導入意思があり、うち2割強の自治体が全庁規模での導入を志向しているという。

数年に及ぶ施策の結果、2019年は33だった導入自治体数が2022年には190に達している。このように、kintoneの導入が広がりを見せているのはその手軽さにある。ローコード開発のため、ドラッグ&ドロップで業務の変化に合わせてアプリを作成/修正でき、現場を巻き込んだ形で業務改善を可能としており、庁内全体の業務改善ツールとして有効なものとなっている。

サイボウズ 営業戦略部 公共グループの瀬戸口紳悟氏は「kintoneの価値は新たなフェーズに入っている。庁外との情報共有ツールや住民向けオンライン申請基盤、庁内における情報の統合/見える化ツール、部署単位での業務システム内製化ツールなど多くの人数・用途で活用することで真価を発揮している。kintoneを全庁規模で導入することで、DX全体の基盤として活用することが可能だ」と力を込めた。

北海道旭川市の場合

続いて、北海道旭川市と茨城県下妻市の導入事例が紹介された。まずは、旭川市から。旭川市 総務部 行政改革課の水沢悠氏は「同市では人口減少や少子高齢化を背景に、本来はトレードオフである業務効率化、サービスの向上が必要となっているものの、両立は困難。これを解消する手段としてDXを選択した」と話す。

今年4月に旭川市 CDO(最高デジタル責任者)に就任した森本登志男氏を迎え、旭川市長の今津寛介氏が職員に対して“日本一のデジタル都市に挑戦しよう!”と職員に強くメッセージを発信したという。そこで、最も重要なものとして組織風土を挙げ、各職員が課題意識を持って業務を見直すとともに、自分の業務にデジタルを取り込むことを前提とした。

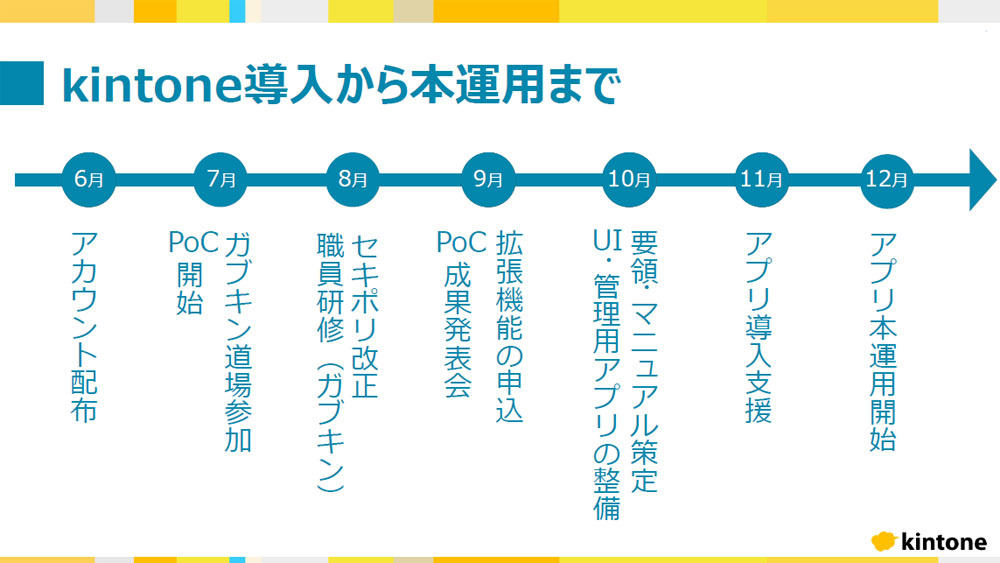

そのための手段としてノーコードツールを模索していたなか、無償キャンペーンを実施していたkintoneの活用を決めた。2022年6月にアカウントを配布し、8月にサイボウズのハンズオンセミナーを活用して庁内研修を行い、10月に要領・マニュアル作成、12月からアプリの本運用を開始している。

kintoneでの作成事例では就学相談アプリを挙げており、同アプリは特別支援学級の申請に対して、申請者の相談申込から相談員や相談日の調整、就学先の決定までをサポートするシステムとなっている。従来は申請者が郵送or来庁し、書類作成が必要となり、自治体側では入力業務が多く、郵送やFAXに時間を要していたほか、書類を保管する必要性があった。

このようなフローをアプリ化したことで、扱う情報がkintone上にまとまり、オンライン上で情報のやり取りを可能としており、業務時間が315.9時間から199.98時間と4割削減することを見込んでいる。

同アプリでは4つの拡張機能を利用しており、データ化、申請サポートをトヨクモのWebフォーム「FormBridge」、同社の「kViewew」で自治体側からの送付を不要としており、同社の「PrintCreator」でワンクリック帳票作成を可能とし、「Customine」でUI向上、自動化を図っている。

そのほかの事例は、すでに本運用している外国人旅行者コロナ健康観察アプリ(多言語対応)、医療費公費負担申請アプリ、ホテル療養希望アプリがあり、現在は市営墓地管理アプリ、難病履歴管理アプリ、公用車管理アプリの作成を進めている。

CDOの森本氏はkintoneの導入による変化について「担当者自身がアプリを作れることで、スピード感を持ったバージョンアップを可能とし、小さな成功体験を重ねて自信をつけている。また、DX人材を発掘でき、自ら成長しているため、組織の風土を大きく変えている。今後、進捗を業務フロー作成、課題分析、アプリ化検討の3段階のレベルごとに把握していく」と述べていた。

茨城県下妻市の場合

一方、下妻市では紙ベースの業務プロセスが横行し、無駄に残業するなどアナログ文化が根付いていたほか、職員のITCレベルが時代についていけておらず、業務改善やDXが進んでいなかったという。また、Excelでは管理できない案件も数多くあり、新規事業に対するシステム導入には時間と経費がかかるため導入できないなど、どの自治体でもありがちな事業・課題を抱えていた。

そこで、課題解決に向けたアクションとして「DX推進体制の整備」「独自の職員研修の実施」「内製化できるアプリの検討」の3点を軸とし、無償キャンペーンに応募したところ対象自治体に選定された。

まず、kintoneの導入にあたり、運用ルールを作成した。利用してもらうことが重要なため、すべての課に所属メンバーのみの非公開スペースを作成し、必要に応じて自分のレコードだけを表示させるアクセス権設定をデジタル推進室が支援。その後、8月からデジタル推進室独自の研修会を実施、計20回以上で160人以上が受講した。

こうした取り組みの結果、保健センターの事例ではアンケートや申込アプリをkintoneで作成し、FormBridgeに公開することで、利用者はいつでも申し込みや回答を可能としており、職員は電話応対に要する時間が減少するとともに入力作業が軽減したという。

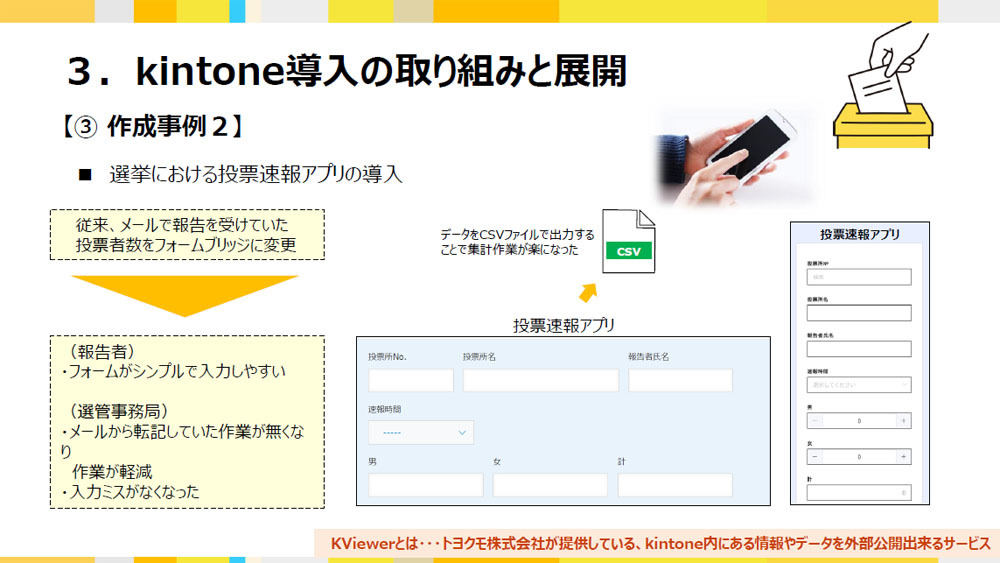

また、選挙における投票速報アプリでは従来はメールで報告を受けていた投票者数をFormBridgeに変更したことにより、報告者はフォームがシンプルなため入力しやすく、選管事務局はメールから転記していた作業がなくなり、入力ミスもなくなった。

茨城県下妻市 総務部 総務課 デジタル推進室長の小林正幸氏は「研修会を重ねるにつれ、kintoneでアプリ作成を行う職員が増加し、若手の職員が積極的に使用することで中堅以上の職員も取り残されてはいけないという意識が芽生えている。また、人事担当がアンケートや各種届出をkintoneで行うことで、kintoneを利用しなければいけなくなり、結果的に全庁利用が加速している」と効果を口にする。

kintoneの導入で下妻市では、職員が業務に必要と考えるアプリを積極的に提案・作成するようになり、若手職員に加えて中堅以上の職員も変化してきたという。さらに、アンケートの集計も以前よりも多くの意見が集まっているほか、従来のスタイルを変えやすい雰囲気が広まり、DXやBPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)を推進しやすい環境が整いつつあるとのことだ。

来年5月には無線LAN環境やノートPCの導入、予約システムや書かせない窓口の導入など、ペーパレス化を推進した新庁舎が開庁し、DXを推進しやすい環境が整備されるという。

今後の展望として小林氏は「kintoneの利用を一層進めていくため、引き続き研修会を開催し、アプリ作成が進まない部署への支援を行う。さらに、来年度からBPRを進めるにあたり、kintoneを改善ツールの1つとして活用を予定しており、DXを推進して市民サービスの向上につなげていきたい」と述べていた。