NECは11月30日、研究開発と新規事業創出における今後の戦略を発表するメディア向け説明会「NEC Innovation Day」を開催した。

説明会の冒頭では、NECが生体認証、映像認識、分析/対処AIの3領域において、2025年度に特許出願件数と権利者スコアでグローバルナンバーワンを目指す方針であることが発表された。

NEC 取締役 執行役員常務 兼 CTOの西原基夫氏は、「いずれもDX(デジタルトランスフォーメーション)を支えるICTの基盤技術となり、さらなる技術力の向上に力を入れる」と語った。

NECはすでに、顔認証、 虹彩認証、指紋認証などの生体認証分野で国際的に高い評価を得ている。同分野における新たなソリューションとして、同日には顔認証のための専用機器を用いずに人物の認証・特定が可能な「ゲートレス生体認証システム」を開発したことが発表された。

同システムは、あらかじめ設定した入場エリア内のカメラ映像から同一人物を追跡し、顔を捉えた時点で顔認証することで多人数のリアルタイムな認証が可能だ。今後は2024年度の実用化を目指して活用検証を進める。

2025年までに応用研究・実用開発の体制を30%拡充

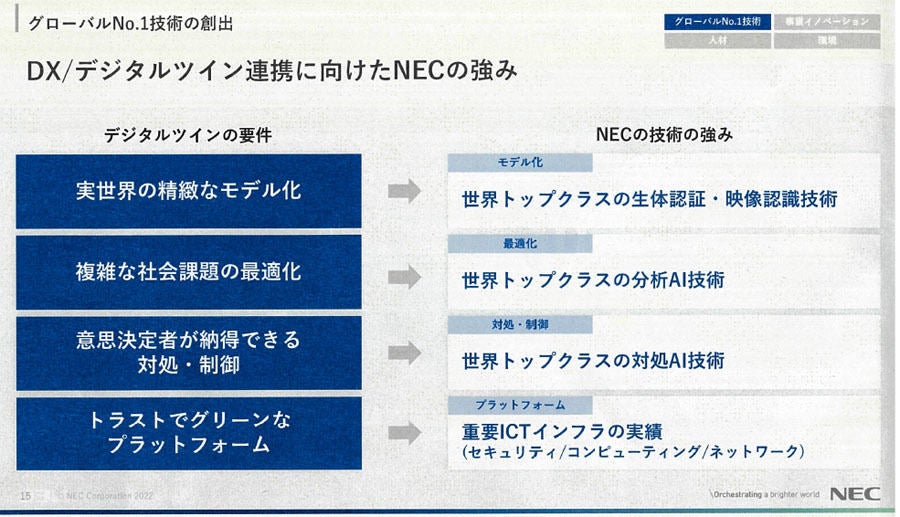

将来にわたって人、産業、都市を支える技術として、NECでは実世界の情報をリアルタイムにデジタル上に再現する「デジタルツイン」に着目している。

「すべての産業がデジタルツインと連携しスマート化していく」という技術ビジョンの下で、デジタルツイン実現の要件となる「実世界の精緻なモデル化」「複雑な社会課題の最適化」「意思決定者が納得できる対処・制御」「トラストでグリーンなプラットフォーム」に関連した技術の社会実装に注力するという。

4つの要件に関連した今後の取り組みも発表された。モデル化の領域では、個人のデジタルツインを基に健康状態のケアも行えるサービスの提供に向けて開発を続けている。プラットフォームの領域においては、量子暗号技術を活用した製品を2023年度に提供する予定だ。

先端テクノロジーを自社の事業価値、ひいては社会価値に転換するために、NECではR&D(研究・開発)のマネジメントにも力を入れる。

研究開始から事業化までのプロジェクト管理の高度化も推進しており、2022年度は研究内容の事業化に至るスピードや件数が、2021年度と比べて1.5倍になったという。

西原氏は、「応用研究、実用開発の組織拡充も進めており、2025年度までにグローバルの開発人員を2022年度比で30%拡充する予定だ。これにより、さらに技術の事業化を加速できる」と見込む。

アクセラレータープログラムではシード以降のスタートアップも支援

説明会の後半では新規事業創出に向けた直近の成果や、新たな取り組みなどが紹介された。

昨年発表された、約170億円の資金調達を目標に2021年12月に設立したコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)ファンドである「NEC Orchestrating Future Fund」は、国内5社からの出資を受け、約200億円規模でファンド組成を完了した。

NECが従来関わってこなかった領域においては、同領域で実績のある企業と協業する「ドメイン型新規事業創出」を実施してきた。

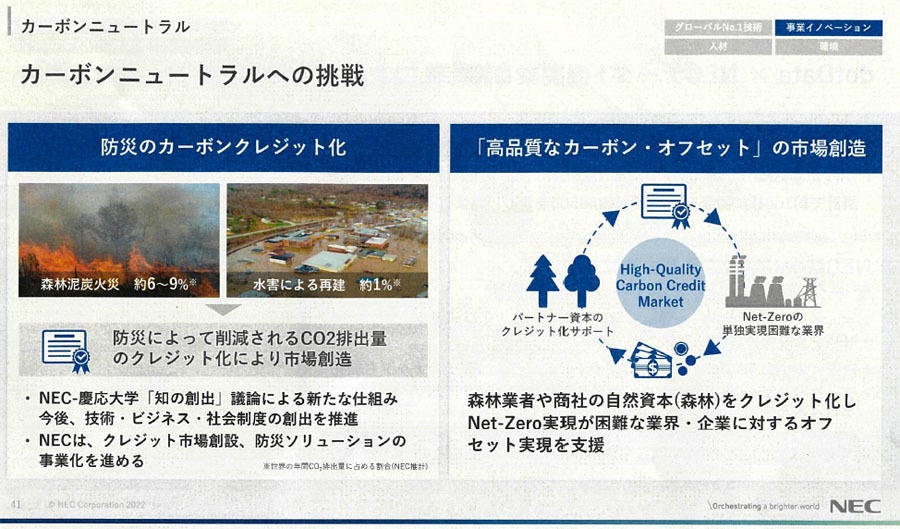

説明会では、ライフサイエンスや農業に加えて、新たにカーボンニュートラルの領域で、慶応大学と共同で防災のカーボンクレジット化に向けた研究プロジェクトを進めていることが明かされた。

同プロジェクトでは、災害によるCO2発生に着目し、防災によって削減されるCO2排出量のクレジット化や既存の防災ソリューションとの連携などを検討している。

今後、新たに協業するドメイン候補としてはロボティクスやロジスティクスが挙げられた。

スタートアップ連携型の新規事業創出では、米dotDataとのデータドリブンDX事業の拡大を通じて、2025年までにユニコーン(1000億円)レベルでの事業価値創出を目指す。

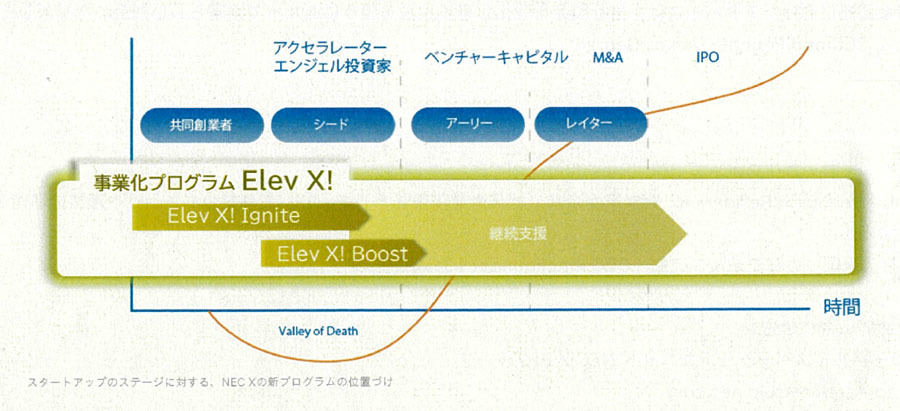

2018年から開始した北米・欧州でのスタートアップ企業の立ち上げを支援する「NEC X」では、事業創出プログラム「NECアクセラレーター プログラム」の名称を「Elev X!」に改める。

従来、同プログラムでは創業前や事業構想段階にあるプレシード期の起業家への技術提供や投資家とのアクセラレーションなどの支援を実施してきた。今後は「Elev X! Ignite」「Elev X! Boost」という2つのプログラムの下で、支援対象をシード期以降のスタートアップにまで拡大することが発表された。

このほか、関連会社であるBIRD INITIATIVEと共同で進める新規事業創出のコンサルティング事業も拡大させる方針だ。

西原氏は、「複数の事業開発プロジェクトが生み出す事業価値は、2022年度は800億円に達する見込みだ。2025年度には創出する事業価値を3000億円にまで拡大したいと考えている」と新規事業開発における目標を示した。