上智大学と国際教養大学は11月21日、高エネルギー原子核衝突反応における非常に小さな運動量を持つ粒子の起源を新たに特定し、超高温物質「クォーク・グルーオン・プラズマ(QGプラズマ)」の物性を解明する上で、この非常に小さな運動量の領域における粒子が重要な役割を果たすことがわかったと発表した。

同成果は、上智大 理工学部の平野哲文教授、同・金久保優花大学院生(現・フィンランド・ユヴァスキュラ大学博士研究員/上智大 理工共同研究員兼任)、国際教養大 グローバル・コネクティビティ領域の橘保貴助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する理論的および実験的な原子核物理を扱う学術誌「PHYSICAL REVIEW C」に掲載された。

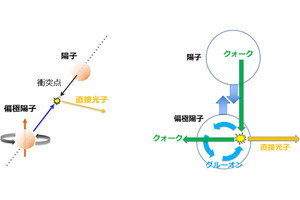

光の速さの99%以上に加速された原子核同士を衝突させる高エネルギー原子核衝突反応は、約10-23秒という極短時間で起こるにもかかわらず、複雑な過程を経ることがわかっている。しかも衝突により、極めて瞬間的ながらビッグバン直後の初期宇宙と同等の数兆度にまで温度に達するという。

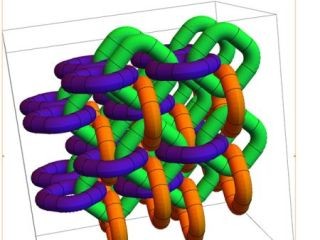

ここまで高温だと、陽子や中性子、中間子などのハドロン粒子ですら無事ではいられない。それらを構成するクォークや、ハドロン粒子内部で「強い力」を伝達する役割を担うボース粒子「グルーオン」ですらバラバラとなるQGプラズマとなってしまうとする。

ただし、衝突実験では一瞬にして冷えるので、現在の人類の観測・測定技術では、むき出しになったクォークなど、QGプラズマそのものを捉えることはできない。すべての反応の終了後に、ハドロン粒子のスペクトル(運動量ごとの粒子数)のみが、痕跡として検出されることになる。そのためり、同プラズマの特性を理解するには、それら飛び散った破片を調べ、間接的に推理していく必要があるとされている。

大型加速器による衝突実験とその理論的解析により、超高温物理研究は進展してきた。しかし、従来の理論的枠組みでハドロン粒子のスペクトルを解析してみると、非常に小さな運動量の領域の粒子数が実験結果に比べて数十%も不足していることが2000年代から問題となっており、このことは、従来の理論的枠組みに含まれない未知の存在を示唆していると考えられてきたという。

また、このような基本的な物理量が理論的枠組みを用いて再現できないことから、実験データをベイズ推定による理論的解析を通して、QGプラズマの状態方程式や輸送係数を導出する従来手法の定量性に対し、疑問が呈されるようにもなっていたとする。

そこで研究チームは今回、高エネルギー原子核衝突反応を記述する次世代の枠組みとして、平衡-非平衡共存モデルを構築することにしたという。QGプラズマのような局所的に平衡に達する物質に加え、同プラズマ中を突き抜けるような大きな運動量を持つ非平衡なクォークやグルーオンの成分も加えたハイブリッドなモデルであり、今回の研究では、この平衡-非平衡共存モデルを用いて、CERNのLHCにおける鉛相互衝突反応の解析が行われた。