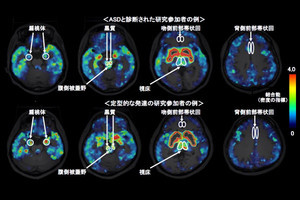

具体的には、在胎37週未満で出生し、5歳時点でASDと診断された小児患者7例(ASD群)と、同じく早産で生まれたものの定型発達の小児9例(TD群)を対象に研究を実施。対象児から採取された便中の細菌DNAにおける16SrRNA遺伝子解析が実施され、腸内細菌叢の多様性と細菌構成についての検討が行われたほか、腸内細菌叢に直接影響を与える抗菌薬やプロバイオティクスの使用状況、偏食の有無などのアンケート結果や出生状況および出生後の治療も解析に加えられた。

-

腸内細菌の比較(生物分類の目レベル)。左がASDを持つ早産児、右がTD児の腸内細菌の比較(目レベル)。ASD児はTD児と比べて多様性が高く、またバランスが異なることがわかる (出所:関西医科大プレスリリースPDF)

その結果、ASD群ではTD群に比べて腸内細菌叢の多様性が高いことが判明したほか、ASD児の腸内細菌叢の構成はTD群と比較して、生物分類の門レベル(従来の7分類で上から2番目)ではFirmicutesが多く、目レベル(7分類の4番目)ではClostridiales目が多いことがわかった。

また、種レベル(7分類の7番目)ではRuminococcus gnavus、Bifidobacterium longumが有意に多く、Megasphaera speciesとSutterella wadsworthensisが有意に少ないことが判明。この中でも、Ruminococcus gnavusは腸管粘液の主成分であるムチンを分解して粘膜層を脆弱化することが報告されており、この作用により腸内細菌が血管内に入り込み、ASDの発症に寄与している可能性があるという。

なお、今回の成果について研究チームでは、腸内細菌叢の観点からASDの病因を解明することや、腸内細菌叢をターゲットとしたASDの新たな治療法の開発につながることが期待されるとしている。