宇宙航空研究開発機構(JAXA)は9月23日、小惑星探査機「はやぶさ2」の新たな研究成果を発表した。同探査機が地球に持ち帰ったサンプルの17粒子を、化学的・物理的手法により分析。リュウグウ母天体の形成から破壊までの歴史を明らかにし、サンプルの物性値まで組み込んだシミュレーション上で、再現することに成功した。

また、サンプル中の結晶内部にあった微小な隙間から、液体の水を発見。これは、リュウグウ母天体内部に大量に存在した水が閉じ込められたものと見られるという。これまで、水は水酸基(OH)を持つ含水鉱物の形で存在することが分かっていたが、ほんの微量とはいえ、現在のリュウグウにも液体の水があったというのは驚きだ。

ここまで分かった母天体の進化の歴史

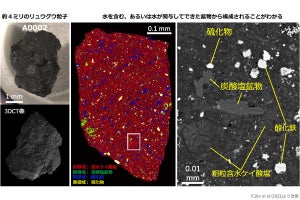

この研究成果は、初期分析チームの1つである「石の物質」分析チームが行い、科学誌「Science」に論文として投稿したもの(タイトルは「炭素質小惑星リュウグウの形成と進化:リターンサンプルから得た証拠」)。チームは、回収サンプルの中で3番目に大きい直径8mmの粒子などを使用。日米欧の放射光施設やミュオン施設などを活用し、分析を行った。

液体の水は、サンプル中の硫化鉄の結晶内部で発見された。ここに数μm程度の穴が見つかり、米国に輸送して特殊な質量分析計で測定したところ、水と二酸化炭素を主成分とする液体であることが分かった。この炭酸水は、塩や有機物も含んでいた。炭素が5つのクラスターイオンを検出しており、ある程度進化した有機物が存在していたとみられる。

今回発見された水は、リュウグウ母天体に存在していたものだと考えられている。チームが実施した数値シミュレーションによれば、リュウグウ母天体は太陽系の誕生から約200万年後、-200℃以下の極低温環境で集積。アルミニウム26の崩壊熱により、内部で水と二酸化炭素の氷が溶け始め、300万年かけて最高50℃程度まで温められたという。

pHは9程度で、「アルカリ性の温泉」のような状態だった。この間、水と岩石の化学反応(水質変成)が進行。サンプルの大部分を占める含水鉱物や炭酸塩鉱物は、このときに形成したとみられる。水の量については、化学平衡計算により、岩石との体積比で1:1くらい存在していたことが分かった。

大量の液体の水の存在を裏付ける痕跡として、今回、サンプル表面から、サンゴ礁のような形をした結晶が見つかった。材質は銅と硫黄。地球のサンゴは生命活動であり、成分や形成プロセスは全く違うものの、平たい形状は良く似ており、切断して内部を観察したところ、茎のような構造まで見られたという。

チームリーダーである中村智樹氏(東北大学 大学院理学研究科 地学専攻 教授)は、この結晶について、「地球の海と同じような水のある環境で成長したものだろう」と推測する。海で泳ぐのが趣味という中村氏にとって、サンプルの観察は「シュノーケリングをしているときの自分に近かった」そうで、この思わぬ発見を喜んだ。

なお、水が大量にあることは明らかになったものの、それがどのような状態で存在していたのかまでは、今回の分析では分からない。スポンジのような多孔質な物質の中にあったのか、それとも内部海のような領域もあったのかは不明だ。

リュウグウ母天体はその後、アルミニウム26の減少によって、温度が低下。今から約8億年前に、直径が10分の1程度の天体(リュウグウ母天体は100km程度)が衝突して破壊され、大部分の水はこのときに失われたと考えられる。この衝突で飛び散った小さな破片が再び集まり、形成されたのが現在のリュウグウである。

今回のシミュレーションの大きな特徴は、実際のサンプルの物性を調べ、その実測値を使っていることだ。硬さや比熱など、正確な物性値が分かったことで、より精度の高いシミュレーションが可能になる。中村氏は「どこにも“想像”は入っていない。全て物的証拠に基づいている」と、この成果に自信を見せる。

中村氏はさらに、「はやぶさ初号機のときは、サンプルの量が少なすぎて、こういった物性の測定まではできなかった。今回はたくさんサンプルを持ち帰ってくれたので、このシミュレーションを実現できた」と述べ、はやぶさ2ミッションの完璧な成功に感謝した。

“ハードディスク”に残っていた誕生時の痕跡

また、今まで良く分かっていなかったのは、リュウグウ母天体がどこでどのように形成されたのか、ということだった。

太陽の誕生時、その周りには円盤状の星雲ガスがあったと考えられている。ガス中のチリが集まり、微小天体を形成。衝突を繰り返し、それがさらに集まって大きくなったものが惑星で、大きくなりきらなかったものが現在の小惑星だ。

リュウグウ母天体が形成されたとき、まだガスはあったのか、それともすでに無くなっていたのか。それも分かっていなかったが、今回、サンプル中に残っていた磁場の情報から、太陽から遠く離れたガスの暗闇の中で生まれた可能性が高いことが分かった。

これは、サンプルに多く含まれていた磁鉄鉱を調べ、結晶内部に特徴的な渦巻き状の磁力線分布が見つかったことで明らかになった。この構造は、46億年以上にわたって磁場を記録できる、いわば天然のハードディスク。結晶が形成された当時の磁場を反映しており、磁場を持つ星雲ガスに覆われていたことの証拠となった。

水と二酸化炭素の雪線(固体/気体の境界線)に注目すると、このときの太陽系は3つの領域に分けられる。最も内側は、水も二酸化炭素もガスになるので、微小天体は岩石のみ。最も外側は、岩石に加え、氷とドライアイスも存在するので、その混合物となる。中間は、二酸化炭素がガスで逃げてしまうので、岩石と氷が残る。

今回見つかった液体の水は、二酸化炭素の成分量が多かった。そのため、リュウグウ母天体には一定以上の二酸化炭素が存在していたはずで、これらのことから、リュウグウ母天体が誕生したのは、ドライアイスが存在できる最も外側の極低温の領域だと推定された。

そして興味深いのは、サンプル中に、1,000℃以上という高温環境でできる粒子(高温形成粒子)が見つかったことだ。太陽から遠く離れた極低温環境で生まれたリュウグウ母天体に、なぜ太陽近くで作られる高温形成粒子があるのか。これは、誕生したばかりの太陽系において、内側と外側の大規模な物質の混合が起こっていたことを示す。

なぜそんなダイナミックな物質の移動が発生したのか、メカニズムはまだ分かっていない。ただ今回、その確たる証拠が見つかったことで、今後、その解明も期待されるだろう。

そのほか、サンプル中からは、より始原的な特徴を残した岩片が見つかった。

小惑星は太陽系のタイムカプセルとも呼ばれる。地球などの惑星では、太陽系誕生時の痕跡が失われているのに対し、小惑星には始原物質がまだ多く残っている、というのがその由来だ。ただ前述のように、リュウグウ母天体の大部分は誕生時そのままの姿ではなく、水質変成の影響を受けている。

しかし今回見つかった岩片は無水鉱物で、周囲の含水鉱物の領域とは全く異なっていた。リュウグウ母天体の内部と違い、表面付近はずっと冷えていたため、氷が溶けにくく、水質変成があまり進まなかった。今回見つかった岩片はこの表面近くのもので、母天体の破壊後に内部の物質と混ざったと考えられる。

中村氏は、「これを見つけたときが一番嬉しかった」と振り返る。「3カ月くらい分析しても見つからなかったので諦めかけていたが、ある日ついに見つけたら、それからいくつも出てきた」と笑い、「始原的な物質が段々変化したプロセスまで見えるようになった」と、発見の意義を述べた。