京都大学(京大)、慶應義塾大学(慶大)、早稲田大学(早大)の3者は9月9日、高出力かつ高ビーム品質で動作可能という特長を有する次世代半導体レーザー「フォトニック結晶レーザー(PCSEL)」の設計において、量子アニーリングによる組合せ最適化手法を適用することにより、従来設計と比較して、レーザーの性能を向上できる新設計を見出すことに成功したと発表した。

同成果は、京大大学院 工学研究科の井上卓也助教、慶大大学院 理工学研究科の関優也特任講師、同・大学 理工学部の田中宗准教授、早大 理工学術院の戸川望教授、京大大学院 工学研究科の野田進教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、2022年9月21日に開催される「第83回応用物理学会秋季学術講演会」にて発表される予定だという。

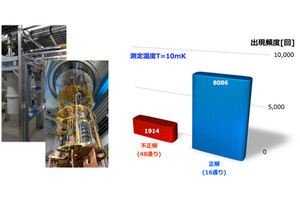

量子アニーリングは、一般的な製造分野における最適化問題への応用でも注目されているが、製品設計や製造プロセスの最適化など、複雑な物理現象を伴う多くの問題は、一般にはイジングモデルによる定式化が困難であるため、実際に量子アニーリングが適用された例は少なく、スマート製造分野への適用可能性については、明らかではなかったという。

そこで研究チームは今回、製造分野の最適化問題への量子アニーリングの適用可能性を検証するための例題として、将来のスマート加工用レーザー光源としての普及が期待されるPCSELの構造最適化問題に取り組むことにしたという。

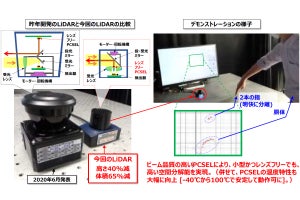

PCSELは、光を増幅する活性層の近傍にフォトニック結晶層を設けた面発光レーザーで、フォトニック結晶層の内部を伝搬する光波の相互結合を制御・活用することにより、原理的に、大面積・単一モード動作が可能という優れた点を有している。

ただし、これまでのPCSELの設計では、光源面内で一様なフォトニック結晶を採用したデバイス設計にとどまっていた。本来、PCSELでは、面内の場所ごとにフォトニック結晶の形状を変化させた“空間分布の設計”が可能であり、そうした大きな設計自由度を上手く活用することができれば、PCSELの性能を向上させることができると期待されていた。