東京大学(東大)、理化学研究所(理研)、科学技術振興機構(JST)の3者は7月21日、不揮発性メモリの超高速化・超低消費電力化を実現可能にする材料として注目を集める反強磁性体において、従来の強磁性体から構成されるMRAMで用いられている「垂直2値状態」を実現し、同状態を電気的に制御することに成功したことを発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科 物理学専攻の肥後友也特任准教授(東大 物性研究所(ISSP)リサーチフェロー兼任)、同・中辻知教授(ISSP 特任教授/東大 トランススケール量子科学 国際連携研究機構(TSQSI) 機構長兼任)、理研 創発物性科学研究センター(CEMS)の近藤浩太上級研究員、ISSPの大谷義近教授(TSQSI 教授/CEMS チームリーダー兼任)、東大 先端科学技術研究センターの野本拓也助教、同・有田亮太郎教授(CEMS チームリーダー兼任)、ISSPの志賀雅亘特任研究員(研究当時)、同・坂本祥哉助教、同・三輪真嗣准教授(TSQSI 准教授兼任)、同・Xianzhe Chen特任研究員(研究当時)、同・浜根大輔 技術専門職員らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」に掲載された。

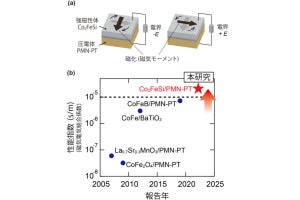

次世代MRAMとして、現在採用されている強磁性体を反強磁性体に置き換える研究が進められている。反強磁性体にすると、情報の記憶速度が強磁性体よりも2~3桁も速いテラヘルツ帯(ピコ秒台)となるため、書き込み時の消費電力量を格段に少なくできるという。

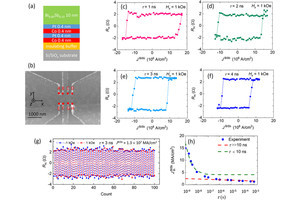

ただし、反強磁性体は磁極を持たないことから、(1)強磁性体とは異なる書き込み手法を用いるため複雑な素子形状が必要となる、(2)素子全域の反強磁性状態の制御が困難である、の2点が解決すべき課題とされてきた。

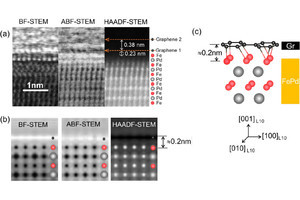

そうした中で研究チームはこれまでの研究により、マンガン(Mn)とスズ(Sn)からなるキラル反強磁性体「Mn3Sn」を開発。磁極を持たない反強磁性体では検出が困難だと信じられてきた「異常ホール効果」や「異常ネルンスト効果」、「磁気光学カー効果」などの読み出し信号を室温で検出できることを明らかにしてきた。

これらの信号が得られる理由は、非共線的な(ノンコリニア)反強磁性スピン構造を示すMn3Snが、磁極に類似した拡張磁気八極子偏極を持つためであること、ならびに、この磁気八極子偏極をスピン軌道トルクによって反転できることも実証済みだという。