大手企業でCIOやIT部門責任者を務めてきたメンバーが集い、IT化やデジタル化の推進、ICT関連の各種課題解決を通じ、情報化社会の発展に寄与することを目指す特定非営利活動法人のCIO Lounge。「日本の製造業をもっともっと強くしたい」という想いを胸に、「企業の経営者と情報システム部門の架け橋」「企業とベンダーとの架け橋」として、企業の効率的・持続的な成長を支援している。

6月23日、24日に開催された「TECH+ EXPO 2022 Summer for データ活用 データから導く次の一手」では、IT化・デジタル化に関する企業の実態、日本企業に現在求められる取り組みや考え方などについて、元ヤンマー 取締役 CIOで、CIO Lounge 理事長の矢島孝應氏が「新たな時代に向けたこれからのデジタル戦略とは」と題した講演を行った。

「TECH+ EXPO 2022 Summer for データ活用」その他の講演レポートはこちら

外圧によって加速した日本企業のIT化

矢島氏は講演の冒頭で「皆さまの企業でこの2年、IT化を誰が加速しましたか?」と問い掛けた。もちろん、情報システム担当役員や情報システム部門、社長や経営陣が積極的に推進してきた企業もあるだろう。だが、意外な“推進者”として、矢島氏は新型コロナウイルス感染症の存在を挙げる。近年における日本企業のIT化は、外圧によって加速した部分が大きいのだ。

矢島氏がさまざまな企業の実態を調査したところ、IT投資/費用に変化が見られたという。新型コロナウイルスの影響が拡大する以前にも、IT投資に消極的な企業と積極的な企業が存在した。しかしコロナ禍以降、消極的だった企業が経費の一部としてIT投資の削減を行う一方、積極的だった企業は従来以上の投資を行い始めたのだ。後者は全体の約4割を占めており、1~2年後の企業競争力に大きな差がつくと予想できる。

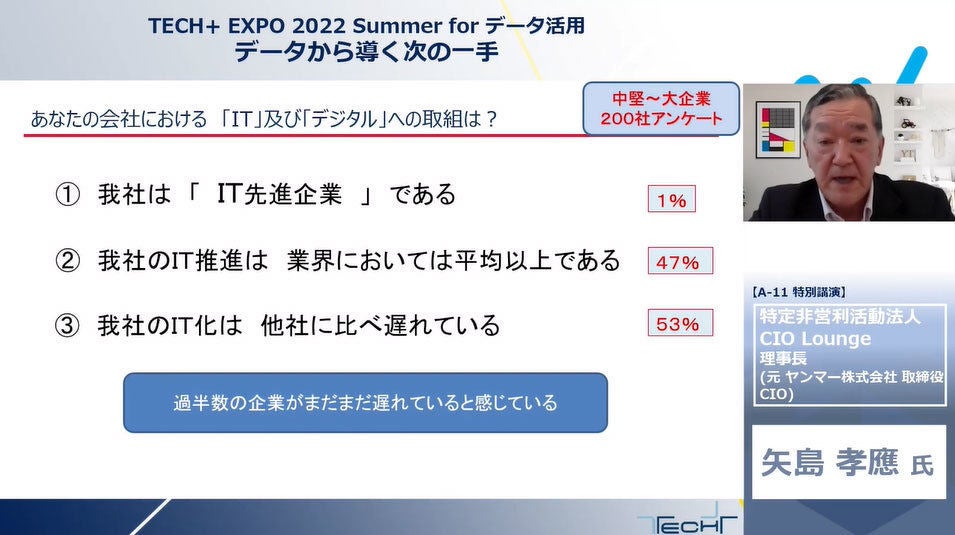

ここで矢島氏は、中堅・大企業200社を対象として2021年9月に行ったアンケートの結果を紹介した。「あなたの企業におけるITおよびデジタル化の取り組みは?」という問いに対して、「IT先進企業である」と回答したのはわずか1%で、「IT推進は業界において平均以上」が47%、「IT化が他社と比べて遅れている」が53%となった。つまり、過半数の企業が、自社のIT化の取り組みはまだまだ遅れていると感じているのが実情というわけだ。

さらに、経営者視点で見たITについて、年商5000億円から数兆円規模の製造業の社長33名を対象として、2019年に行ったアンケート結果を公開。「“IT”“デジタル”関連のキーワード」について尋ねた質問に、「クラウド/AI/ビッグデータ/ブロックチェーン/5G」などは「知っている/自社で活用している」という回答が多かったと説明する。しかし当時、AI/ブロックチェーン/5Gといった技術はまだ大手企業で活用する段階にはなく、ようやく企業内でPoCが始まったばかりの頃だ。それでも日々メディアに露出するキーワードを見ているうちに、「自社では当然使っているはず」と錯覚していたのではないか、と矢島氏は考察する。

ITというツールの詳細ではなく、特性を理解する

一方で、中小企業の経営者にアンケートを行ったところ、「経営にITを活用したいがどこから手を付ければ……」「そもそもITやICTとは」「説明されても専門用語ばかりで理解できない」など、“分からない”ずくめの回答が寄せられたという。

矢島氏は「これは中小規模の経営者に聞いた生の声ですが、実は大企業の経営者も口には出さないけれど、同じような部分があるのではないでしょうか」と見解を示す。日本では、いまだに「私はITが苦手」と公言してしまう経営者が多い一方で、仮にそうであっても「財務諸表が読めない」「人や組織の管理ができない」とは決して言わない。かたや欧米では、「ITが苦手」という発言も経営者失格と判断されるほど、経営者にはITへの理解が必須だと考えられている。

こうしたズレは、日本においてITが専門分野であると考えられすぎていることに起因する。単なるコミュニケーションの道具である英語ですら専門知識と捉えて、苦手意識を持ってしまう“日本人の悪い癖”だと、矢島氏は指摘する。通訳を介した状態で経営するようなグローバル企業があり得ないのと同様に、IT先進企業を目指す日本企業において、経営者がITを苦手だと言うことはあり得ないだろう。

「プロスポーツ選手で自分が使用する道具の特性を知らない人はいないでしょう。かと言って、クラブやラケットの素材・製造方法を知る必要はなく、あくまでもその特性さえ熟知していれば試合に勝てます。企業経営でも同じように、ITというツールの詳細ではなく特性を理解することが、経営や事業という舞台で勝利する要因となるのです」(矢島氏)