東京大学(東大)は5月9日、連続的に測定およびフィードバックを受ける量子系において、熱力学第二法則とゆらぎの定理という非平衡熱力学の基本法則を導出したと発表した。

同成果は、東大大学院 工学系研究科 物理工学専攻の矢田季寛大学院生、同・吉岡信行助教、同・沙川貴大教授(東大大学院 工学系研究科附属 量子相エレクトロニクス研究センター兼務)らの研究チームによるもの。詳細は、米物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

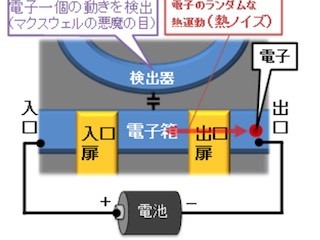

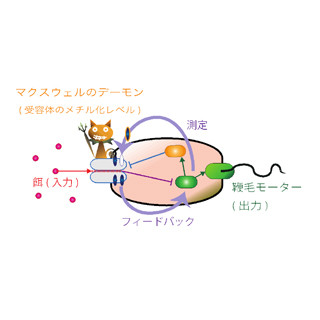

「マクスウェルの悪魔(デーモン)」において、測定・フィードバックをする外部者(デーモン)がいる場合、「外部と熱のやりとりがない系ではエントロピーが減少しない」という熱力学第二法則が破れることが指摘され、このデーモンの働きは重大なパラドックスとして長きにわたって物理学者たちを悩ませてきたという。

しかし近年の「情報熱力学」の発展により、熱力学に情報という概念を取り入れることで、デーモンによる測定・フィードバックという情報処理の影響を含むように、理論体系を拡張することができるようになり、デーモンの働きはパラドックスではなく、従来の熱力学と矛盾なく説明できるということが理解されるようになってきたという。

こうした情報熱力学の研究は、主に古典物理学の範囲で記述される系(古典系)を中心に進められてきており、これまでにさまざまなタイプの測定・フィードバックの下にある古典系で熱力学の法則が導出され、熱力学と情報の深い結びつきが明らかにされてきた。

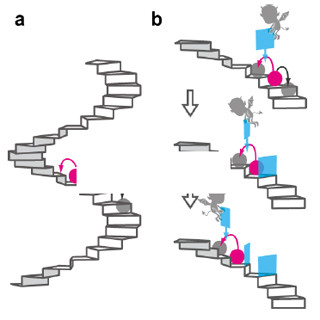

その一方で量子系においては、熱力学と情報の関係についての一般的な理解はまだ確立されておらず、中でも量子系は外部からのノイズに弱いことから、連続的に測定・フィードバックを行って実現したい状態を安定化させる「連続測定・フィードバック」という制御方法が重要とされ、このような状況での熱力学の研究はなかなか進められてこなかったという。

そうした中、研究チームは今回、連続的に測定・フィードバックされる量子系において、熱力学第二法則とゆらぎの定理を導出することに成功したとする。これらの法則は、熱やエントロピーなどの熱力学的な量と、今回の研究で新たに導入した「量子・古典移動エントロピー(QC-transfer entropy)」という量子情報量の間に、普遍的な関係が存在することが示されているとする。