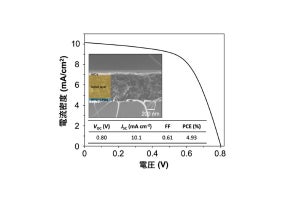

京都大学(京大)は4月13日、スズ-鉛混合系ペロブスカイト薄膜の上下を表面修飾する新開発の「パッシベーション法」を用いて電圧ロスを理論限界まで低減することに成功し、スズを含むペロブスカイト太陽電池で23.6%の光電変換効率を達成したと発表した。

同成果は、京大 化学研究所の若宮淳志教授、同・シュアイフェン・フ大学院生、同・リチャード・マーディ講師、同・中村智也助教、同・ミンアン・チョン助教、同・山田琢允特定助教、同・半田岳人特定助教(研究当時)、同・金光義彦教授、東レリサーチセンターの松田和大氏、理化学研究所の中野恭兵博士、同・但馬敬介チームリーダー、筑波大学の丸本一弘准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英王立化学会が刊行するエネルギーと環境に関する全般を扱う学術誌「Energy & Environmental Science」に掲載された。

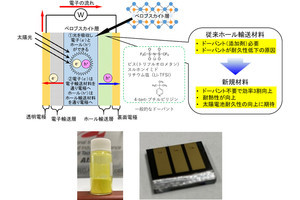

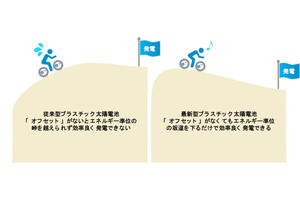

ペロブスカイト太陽電池は基板の上に各材料を順に塗布成膜して積層して作製するため、ペロブスカイト層の上側表面の構造修飾は、薄膜を作製した後でも比較的容易に行えるが、下側表面を選択的に構造修飾できる有効な手法がない状況だったことから、太陽電池の光電変換効率を最大化するためには、ペロブスカイト層の上下両面を構造修飾できる材料と手法の開発が必要とされていた。

そこで今回の研究では、各電荷の取り出しに有利な電気双極子モーメントを持つように工夫された分子材料として「グリシン」と「エチレンジアンモニウム」が設計され、これらを用いてペロブスカイト層上下面を構造修飾するパッシベーション法の開発が試みられた。

層上面へのパッシベーションは、「エチレンジアンモニウムジヨード」(EDAI2)の溶液の溶媒や塗り方を工夫することで達成されたほか、下面へのパッシベーションについては、ペロブスカイト薄膜を塗布で成膜する際に、材料の溶液に2mol%のグリシンの塩酸塩「GlyHCl」を加えることで実現できることが見出されたという。

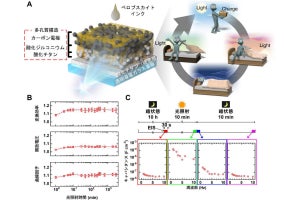

これらのパッシベーションが施されたペロブスカイト薄膜に対し、ToF-SIMS法を用いたイオン分布の観測が行われたところ、膜厚860nmのスズ-鉛混合型ペロブスカイト薄膜の上層にはエチレンジアンモニウム、下層にはグリシンが選択的に存在することが確認されたとする。

この下層へのグリシンによるパッシベーション法は、基板の種類に依存せず、高い一般性を持つという。実際に、PEDOT:PSS層だけでなく、PTAAなど、ほかのp型半導体層の上や、FTOガラス基板の上でも同様に、基板とペロブスカイト層との界面にグリシンでパッシベーションできることが確認されたとしている。