東北大学、大阪大学(阪大)、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、理化学研究所(理研)、九州大学(九大)、宮崎大学の6者は4月26日、陽子とヘリウム3原子核の高精度散乱実験を行い、実験的な証拠を掴むのが難しいとされてきた3つの陽子の間に働く「三体力」にアプローチする手法の開発に成功したと発表した。

同成果は、東北大大学院 理学研究科の渡邉跡武特任助教、同・関口仁子准教授を中心に、大阪大学(阪大)、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、理化学研究所(理研)、九州大学(九大)、宮崎大学、法政大学、量子科学技術研究開発機構、リトアニア・ヴィルニウス大、中国科学院近代物理研究所の研究者を加えた国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会誌の原子物理学を扱う「Physical Review C」に掲載された。

「三体力」または「三体問題」などと呼ばれる、3つの物体の間に働く相互作用はミクロからマクロまで、その力の種類を問わず複雑であることで知られる。近年の日本において、翻訳SF小説としては大ヒットとなったSF作品により、一般にも知られるようになった物理学の問題である。たとえば宇宙の場合、地球の周辺で見てみると、地球と月と太陽の重力が絡み合っており、これも三体力の一種である。

この中で、地球、月、太陽の重力がちょうど均衡を保つ宙域もあり、それがSF作品でスペースコロニーなどを配置することで有名なラグランジュ・ポイントだ。現実の話では、NASAのハッブル宇宙望遠鏡の後継機であるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、このラグランジュ・ポイントの1つに配置される予定である。

このラグランジュ・ポイントから外れると、3天体のいずれか(2天体が同じ場合もある)の重力が強くなり、そちらに引っ張られてどんどん軌道が変化してしまうことになる。しかし、ラグランジュ・ポイントは3天体による綱引きがちょうどバランスが取れるので、微小重力環境下の宇宙であっても、長期間にわたって軌道修正なしでその位置に居続けられるというわけである。

そしてこの三体力は、ミクロスケールの世界でも重要な問題として注目されている。原子核において、3つの陽子や中性子に働く力がとても重要であることがわかってきたためだ。

日本人ノーベル賞受賞者である湯川秀樹博士が提唱した原子核を構成する力である核力については、これまでは陽子と中性子の間の働く「二体力」として理解されてきた。

しかし近年になって、この二体力だけでは原子核そのもの、また原子核が深く関与する宇宙・天文の諸現象の説明がうまくいかず、3つの陽子・中性子間に働く三体力が重要な役割を果たすことが明らかになってきているという。

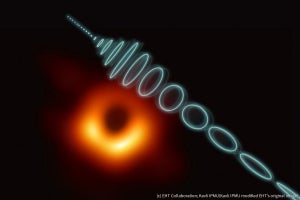

中でも、「T=3/2型三体力」と呼ばれる、3つの陽子同士の間もしくは3つの中性子同士の間で働く三体力が注目されている。T=3/2型三体力は、2010年代に入ってから発見された「重たい中性子星」の説明や、超新星などの天体現象で短時間に大量に多種生成される「エキゾティック原子核」(陽子に対して中性子が過剰で、短命で不安定な原子核のこと)の理解に欠かせない核力として考えられているためである。そのため、現在は実験による直接的な証拠が待たれているところだという。

T=3/2型三体力にアプローチする手法として、共同研究チームが今回注目したのが、陽子とヘリウム3原子核(陽子数2、中性子数1)による散乱である「p-3He散乱」で、この散乱では、3つの陽子が瞬間的に相互作用することが期待されるという。

高精度に測定した実験結果と、二体力のみを考慮した厳密理論計算との比較が実施され、その結果、粒子の散乱過程において粒子同士が衝突をして反応を起こす確率である「断面積σ」が最小値となる散乱角度付近では、理論計算が実験値を説明できないことが判明した。

-

今回測定されたp-3He散乱の断面積の散乱角度分布。赤い点が実験値。測定誤差は点の大きさより小さい。黒実線が二体力のみを考慮した理論計算。断面積が最小値となる角度で実験値と理論計算に顕著な差が見られる。p-3He散乱ではΔ励起を伴う三体力の効果(図の破線)は小さい (出所:共同プレスリリースPDF)

同じ現象は、三体力のもう1つの成分である「T=1/2型三体力」が主要成分として働く重陽子(陽子数1、中性子数1の原子核)と陽子の散乱である「d-p散乱」でも確認済みだ。d-p散乱では、陽子および中性子の励起状態の1つである「Δ(デルタ)励起」を伴う三体力によって、実験値との不一致が改善されることが知られている。ところが、今回測定されたp-3He散乱ではΔ励起の効果は、ほとんど効かないことが明らかとなったとする。

これらの結果と考察から、p-3He散乱はd-p散乱ではアプローチできない三体力、つまりT=3/2型三体力にアプローチする有効な散乱であるという結論が得られたという。今回の成果により、原子核から中性子星まで、これらを統一的に理解する極めて予言能力の高い核力の完成に向けた重要なステップとなるとしている。