東京工業大学(東工大)は12月4日、光パルスを用いた「反強磁性体」に特有の効率的な「スピン励起方法」を見出したと発表した。

同成果は、東工大 理学院物理学系の佐藤琢哉教授、スイス・チューリヒ工科大学マンフレッド・フィービッヒ教授、クリスチャン・チャシェル元大学院生らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」にオンライン掲載された。

電子は自転しており、それに基づく角運動量(運動量のモーメント)を量子力学上、「スピン角運動量」もしくは「スピン」と呼ぶ。例えば、磁石が磁石である理由を原子レベルまで拡大していくと、このスピンの方向が整列していることに由来する。このような電子が持つスピンを積極的に応用しようとする技術が、スピントロニクスである。

スピンが整列することで生じる磁石や、鉄のように磁石に吸い付く物質が「強磁性体」といわれるのに対し、吸い付かないのが反強磁性体だ。その仕組みは、平衡状態(基底状態)で反強磁性体の内部で隣り合うスピン(副格子磁化)が互いに反対方向を向いており、全体として磁化が相殺されていることによる。こうして反強磁性体は正味の磁化が存在しないため、外部磁場の影響に対して堅牢なのだ。

ただし、その内部ではスピン間の強い交換相互作用が働いており、共鳴周波数は数テラヘルツにも達することがある。その特性から、ピコ秒程度の反強磁性磁化の高速反転が期待されている。そのため、反強磁性体は、次世代の超高速スピントロニクスにおいて有望な磁性材料とされているのだ。

スピントロニクス・デバイスの高速化を目指すうえで、磁化の反転速度や磁壁移動速度は、「スピンのダンピング」に大きく依存する。スピンのダンピングとは、歳差運動しているスピンが、時間とともに元の静止状態に緩和することをいう。またスピンの歳差運動とは、スピンが特定の周波数において電磁波を吸収し共鳴振動することをいう。

このスピンのダンピングについての研究も進められているが、実はスピン励起後の緩和過程に関して集中的に研究が行われてきたという。瞬間的なスピン励起中のダンピングトルクは無視できるとされてきた。

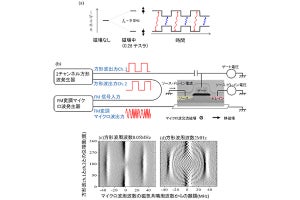

今回の研究では、六方晶マンガン酸化物試料において、フェムト秒円偏光パルスを励起光とし、逆ファラデー効果によってスピン歳差運動が励起された。逆ファラデー効果とは、物質に円偏光の光線が入射するとき、物質中に光線と平行に磁場が発生する効果のことをいう。

磁化の運動方程式(Landau-Lifshitz-Gilbert方程式)に従って、逆ファラデー効果が生成する有効磁場は副格子磁化に磁場トルクを生じるが、その方向は歳差運動の長軸方向となる。

-

逆ファラデー効果によって生じた有効磁場HIFEと、副格子磁化Miに作用する磁場トルクτFLと、ダンピングトルクτDLの模式図。楕円は副格子磁化の歳差運動の軌道が表されている (出所:東工大Webサイト)

一方、ダンピング項により生じるダンピングトルクは、歳差運動の短軸方向となる。短軸方向に副格子磁化が傾くと、正味の磁化が生じる。光パルスによる瞬間的なスピン励起と同時に正味の磁化が現れるとダンピングトルクが作用したといえるという。

-

(a)円偏光の励起光に対する、検出光のファラデー効果の信号。赤線は振動成分のフィッティング。(b)t=0付近の信号を拡大したもの。赤線は非零の初期位相を持つことがわかる。(c)信号の振動成分とそのフィッティング (出所:東工大Webサイト)

今回の研究成果を要約すると、まず強磁性体のスピン歳差運動はほぼ円形軌道を描くのに対し、反強磁性体の歳差運動は楕円率の高い楕円運動を描くことが確認された。そのため、楕円軌道の短軸方向にスピンを励起することで、歳差運動の振幅をより増大させることが可能になるという。そして、フェムト秒円偏光パルスを用いて反強磁性体スピンを瞬間的に励起させたことで、励起中のダンピングトルクを利用してスピンを短軸方向に傾けることにも成功したのである。

こうした今回の成果により、瞬間的な光励起中のダンピングトルクの実証から、反強磁性スピントロニクスにおけるスピンの超高速制御の効率的な道筋が明らかになったとする。さらに、反強磁性体の超高速歳差スイッチングにつながると期待されるとしている。