理化学研究所(理研)は10月20日、「スピン量子ビット」を用いて「量子熱機関」を模擬的に再現することに成功したと発表した。

同成果は、理研開拓研究本部石橋極微デバイス工学研究室の大野圭司 専任研究員(理研創発物性科学研究センター量子効果デバイス研究チーム専任研究員)、同・Nori理論量子物理研究室のフランコ・ノリ主任研究員らの研究チームによるもの。詳細は、科学雑誌「Physical Review Letters」にオンライン掲載された。

蒸気機関から始まった熱機関は、現代において人々の生活とあらゆる技術を下支えする基盤となっている。熱機関は、熱エネルギーから動力を生み出す「エンジン」と、その逆過程で動力を用いて高温部分から熱を奪う「冷凍機」に大別される。

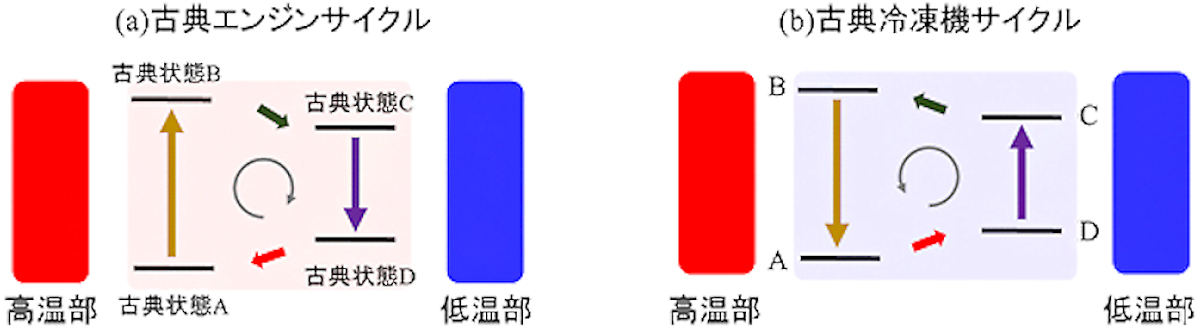

これらの熱機関は熱力学で記述され、熱機関が取る複数の状態を回る「熱サイクル」によって理解される。例えば、古典状態の4つの状態を時計回りに回る熱サイクルは「エンジンサイクル」、エンジンサイクルの逆回り(反時計回り)に回る熱サイクルは「冷凍機サイクル」といわれる。

そして近年になって進展著しいのが、量子コンピュータをはじめとする量子技術だ。その研究において、量子技術の最小構成要素である「量子ビット」の量子コンピュータ以外への応用が模索されており、その応用方法のひとつが「量子熱機関」だ。量子熱機関とは、量子ビットを用いることで従来の熱機関に量子技術を導入し、従来の熱機関にはない高効率や新機能を発現させる熱機関のことをいう。

量子熱機関に関しては、特に量子技術の根幹である「量子重ね合わせ」や「量子干渉効果」が熱機関に及ぼす影響、とりわけ従来の熱機関では達成できない量子熱機関ならではの新機能といえる熱機関版の「量子超越性」の有無に関心が集まっているという。

-

従来の(古典)熱サイクルの例。(a)エンジンサイクル。高熱部に接触し、主にそこから熱エネルギーをもらう2状態、A(もらう前)とB(もらった後)、低温部分に接触し、主にそこへ熱エネルギーを放出する2状態、C(放出する前)とD(放出した後)からなる。時計回りのサイクルA→B→C→D→A→…を繰り返す。B→CおよびD→Aの過程で動力(仕事)が生まれる。(b)冷凍機サイクル。高熱部に接触し、主にそこへ熱エネルギーを放出する2状態、B(放出前)とA(放出後)、低温部分に接触し、主にそこから熱エネルギーを奪う2状態、D(奪う前)とC(奪った後)からなる。反時計回りのサイクルD→C→B→A→D→…を繰り返す。C→BおよびA→Dの過程で外部から動力(仕事)が供給される (出所:理研Webサイト)

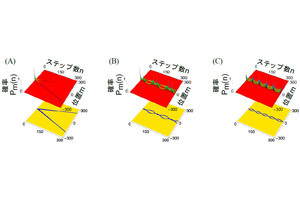

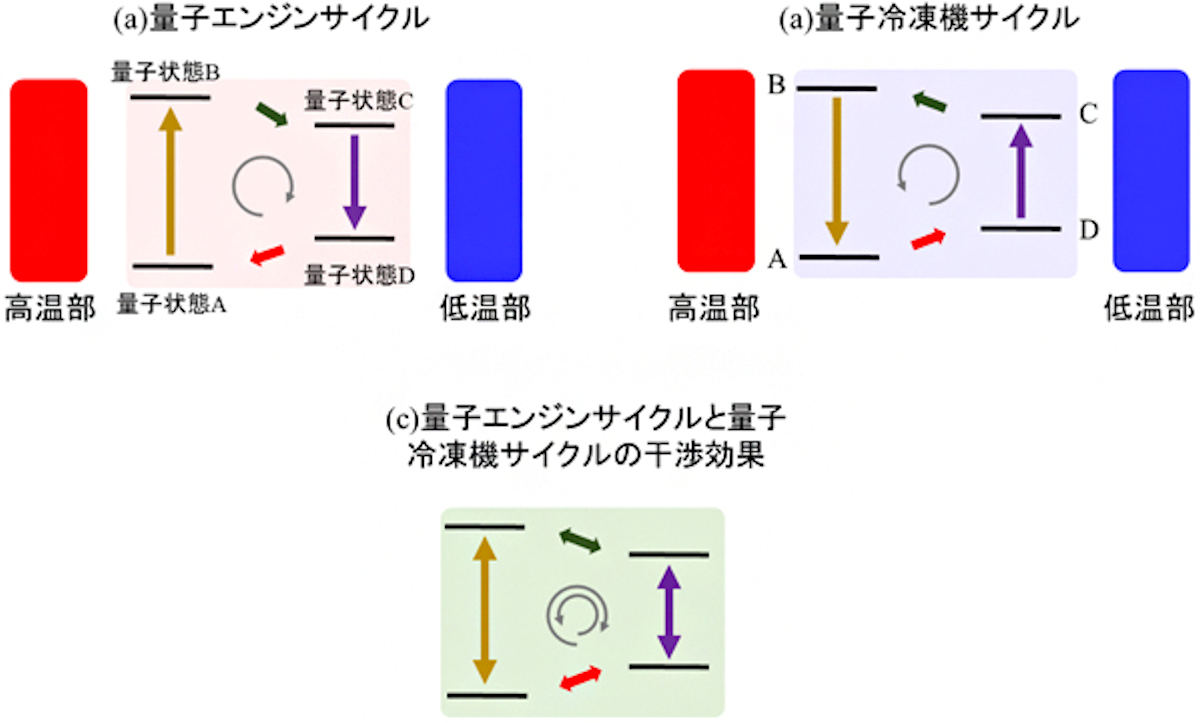

最もシンプルな量子熱機関のひとつは、古典の4つの状態それぞれを量子状態に見立てたものだ。量子状態の間には量子重ね合わせが生じる結果、4状態を時計回りに回る「量子エンジンサイクル」と反時計回りに回る「量子冷凍機サイクル」との間に量子干渉効果が生まれる。量子エンジンサイクルと量子冷凍機サイクルは、スピン量子ビットひとつで実装可能だ。

-

量子熱サイクルの例。画像1の古典熱サイクルの状態A-Dそれぞれを量子状態に置き換え、量子熱サイクルを表したもの。(a)量子エンジンサイクル、(b)量子冷凍機サイクル、(c)およびこれら両サイクルの量子干渉状態 (出所:理研Webサイト)

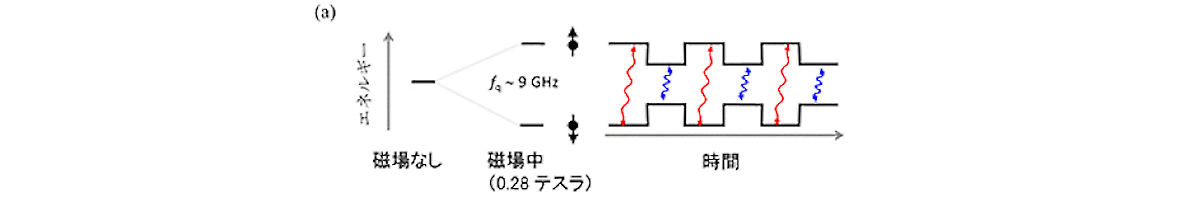

スピン量子ビットが持つふたつの準位のエネルギー差を外部から方形波(矩形波ともよばれる非正弦波の一種)状に変化させ、スピン量子ビットの2準位のエネルギー差が大きい状態と小さい状態が周期的に入れ替わる状況を用意。これらの状態がそれぞれ高温部分・低温部分と相互作用して量子状態が変化することで、量子エンジンおよび量子冷凍機に相当する熱サイクルが完成するという。

ただし、現在の技術でスピン量子ビットを高温部分・低温部分と選択的に相互作用させることは容易ではないという。また今回の研究では、あくまで熱サイクル間の量子干渉効果の有無に主眼が置かれていたため、実際の実験および理論では以下のような簡略化が行われた。

まず、高温部分・低温部分との相互作用に代わり、エネルギー差が大きい・小さいスピン状態と磁気共鳴により相互作用するようなマイクロ波をスピン量子ビットに照射。マイクロ波周波数は方形波状に変調され、周波数が高いときに2準位エネルギー差が大きい状態と、周波数が低いときに2準位エネルギー差が小さい状態とがそれぞれ選択的に相互作用する。

このように高温部分・低温部分が省かれたため、今回の研究におけるスピン量子ビットは厳密には量子熱機関とはいえず、量子熱機関を模擬的に再現したものとなるという。

具体的な実験セットアップに関しては、大野専任研究員らが過去に開発した高温動作スピン量子ビット素子が用いられた。この素子は、電界効果トランジスタに類似した構造で、ソース電極、ドレイン電極、ゲート電極で構成され、素子に注入された特殊な不純物の電子スピンが量子ビットとなる。

素子のソース・ドレイン間の電流値から量子ビット状態を測定できる上、一般的な超電導回路からなる量子ビットよりも100倍程度高温(約10K=-263℃)で動作するため、比較的容易に実験できるという利点がある。また、素子のゲート電圧を変えることで電子スピンの特性が変わるため、スピンの2準位エネルギー差をゲート電圧で変化させることも可能だ。

実験では、一定の磁場の下で9GHz程度の磁気共鳴周波数を持つスピン状態が用意され、そこでゲート電圧を方形波状に変調することで、スピンの2準位エネルギー差が大きい・小さい状態が周期的に入れ替わる状況が作り出された。

-

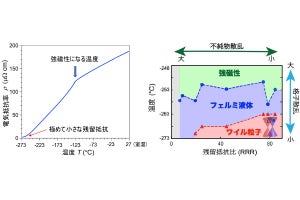

実験のセットアップその1。磁場なしおよび磁場中におけるスピンのエネルギー(左)とその時間変化(右)。スピン状態(黒の上向き・下向き矢印)は、ちょうどそのエネルギー差に相当する周波数fq(約9GHz)のマイクロ波により変化する。スピンのエネルギー差が大→小→大→……と変化するのに合わせ、これと共鳴するマイクロ波の周波数も大→小→大→……と変化させていく。これらのふたつの変化をほぼ同期させた上で、どちらか一方をわずかに離調させることで現れる量子ビット状態の変化が測定され、理論との比較が行われた (出所:理研Webサイト)

-

測定のセットアップ。2チャンネルの方形波発信機より出力された方形波は同じ周波数を持ち、振幅や位相差の制御が可能だ。このうちCh1の方形波は、キャパシタを通し素子ゲート電極に印可され、ゲート電圧変調と通じてスピン状態の変調に用いられる。Ch2の方形波は、マイクロ波発信機のFM(周波数変調)入力につながり、結果FM変調されたマイクロ波が出力される。マイクロ波電流は素子近傍に交流磁場を作り、これがスピン量子ビットの磁気共鳴を引き起こす仕組みだ (出所:理研Webサイト)

マイクロ波とゲート電圧の両方を方形波状に変調する形だが、これら方形波状変調の形状(変調周波数や変調の相対的位相差)を注意深く制御しながら、また理論による結果と比較しながら実験は進められた。

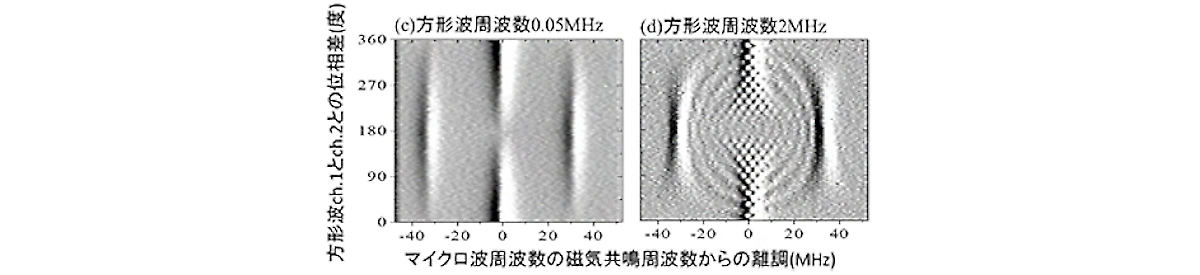

従来の熱サイクルを模した状況は、ゆっくりとした方形波変調の下で再現される。この状況では、量子ビットの測定結果は比較的自明な“古典的”結果を示したという。これは、熱サイクルが完結する前に量子ビットの寿命(コヒーレンス時間)が来てしまい、量子干渉効果が現れないためだ。

-

実験での測定結果。(c)は、ゆっくりとした方形波変調(0.05MHz)のもとで測定されたソース・ドレイン電流の濃淡プロット。Ch.1方形波とCh.2方形波との位相差が縦軸に、磁気共鳴周波数を基準としたマイクロ波周波数の中央値が横軸に設定されている。(d)は、速やかな方形波変調(2MHz)のもとで測定されたソース・ドレイン電流の濃淡プロット (出所:理研Webサイト)

一方で、速やかな方形波変調の下では、測定結果は理論計算で予測されるような複雑な干渉パターンを示したという。これは、量子ビットの寿命よりも早く熱サイクルが完了するため、ふたつの熱サイクルの干渉効果が現れたためと解釈できるとした。

今回の実験は、量子熱サイクルに必要な高温部分・低温部分がない量子熱サイクルを模したものだ。今後、高温・低温部分を含む厳密な量子熱サイクルが実装され、実際にエンジンサイクルと冷凍機サイクルの干渉効果とその熱効率への影響が明らかになれば、熱機関版量子超越性の実証に近づくと考えられるとしている。