東京大学 国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)は11月26日、ガンマ線を強く放射し、連星周期により放射強度が増減する特殊な天体「ガンマ線連星」がどのような連星系であるのか、またどのようなメカニズムで超高エネルギー電子や強いガンマ線を生み出して輝くのかを明らかにするため、ガンマ線連星「LS5039」を調査した結果、主星の大質量星と、その伴星が中性子星の一種で強磁場を持つ「マグネター」との連星系である可能性があることを明らかにしたと発表した。

同成果は、東京大学大学院理学系研究科の米田浩基大学院生(現・理化学研究所 基礎科学特別研究員)、連携研究員の牧島一夫教授、主任研究者の高橋忠幸教授を中心とする研究チームによるもの。詳細は、米国物理学専門誌「Physical Review Letters」に掲載された。

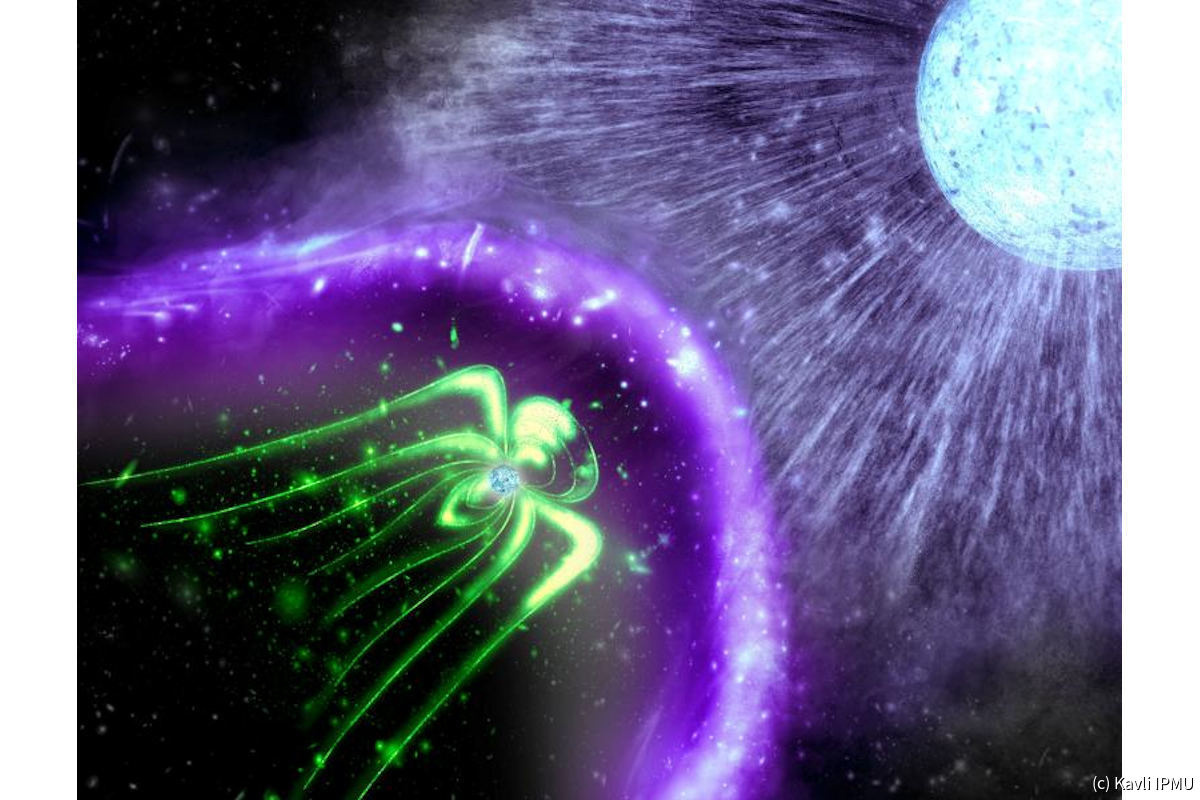

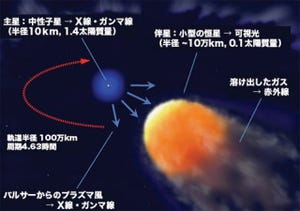

ガンマ線連星は可視光で見ると青白く見えるが、X線やガンマ線で見ると、数日から数年の決まった周期でその強度が増減し、高エネルギー光子であるガンマ線を強く放射している特殊な天体だ。その周期性から、可視光で見える主星とガンマ線を出す伴星の連星系であることが推測されており、連星周期によってガンマ線の強さが増減していると考えられている。

なおガンマ線とX線について補足しておくと、物理学的にはガンマ線とX線は波長による明確な区分はない。X線よりもさらに波長が短いものをガンマ線とする傾向はあるが、原子核内部起源であるものがガンマ線、それ以外のものがX線として区別されているのみだ。よって、発生源がわからずエネルギーが同じ場合は区別をつけられない。

ただし天文学では若干定義の仕方が異なり、紫外線よりも上の高エネルギー領域において、紫外線に近い側をX線、より高い側をガンマ線とされている。つまり、X線連星とガンマ線連星では、ガンマ線連星の方がより高いエネルギーを放っているということである。

ガンマ線連星が認識されるようになってきたのは、比較的最近のことだ。TeVガンマ線と呼ばれる高エネルギーガンマ線の観測ができるようになってきた2000年代に入ってからである。さらに、高エネルギーガンマ線を生み出すもととなる電子は、わずか数秒という短時間で生成されていて、そのエネルギーはその呼び名の由来となった1TeV(=1兆eV)にまで達する。

高エネルギー粒子源として有名な超新星残骸では、電子の加速に1000年程度の時間が必要であることを考えると、ガンマ線連星は、極めて効率のよい天然の粒子加速器といもいうべき天体のようだ。

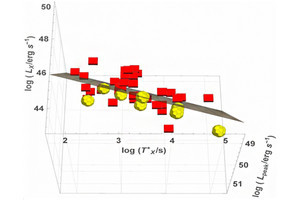

これまでの観測で、ガンマ線連星は天の川銀河において10個程度が見つかっている。それに対し、X線連星は300個以上も発見済みだ。なぜ、このような少数のガンマ線連星が、ほかの多くの連星系とは異なり、超高エネルギー電子や強いガンマ線を生み出しているのかは、そのメカニズムも含めて大きな謎だ。

さらに、一部のガンマ線連星では、数MeVのエネルギーのガンマ線も強く放射していることが知られている。このエネルギーのガンマ線は、現在、高い感度での観測が困難なため、全天で約30天体からしか観測することができていない。この未開拓のエネルギー帯域でも強い放射をしていることも、ガンマ線連星の謎を大きく深めているという。

こうした謎を解く上で重要な情報が、ガンマ線連星がどのような星からなる連星系かということだ。これまでの研究から、ガンマ線連星は、太陽質量の20~30倍の重さを持つ大質量で高温の星と、コンパクト星(ブラックホールもしくは中性子星)からできていることはわかっている。しかし多くのガンマ線連星において、コンパクト星が、はたしてブラックホールなのか中性子星なのか、その点ははっきりしていなかった。

このコンパクト星の正体をはっきりさせるため、研究チームは、ガンマ線連星の中でも特に明るい天体で、たて座付近にて2005年に発見されたLS 5039に注目。中性子星の強い存在証拠となるパルス放射の探索が実施された。

この天体は、X線やTeVガンマ線の放射が極めて安定であるという特徴から、中性子星を含んでいる可能性が高いと考えられていた。しかし、これまで電波・軟X線を用いたパルス探索では発見に至っておらず、伴星の星風の吸収でパルスが見えづらくなっている可能性が議論されている。そこで研究チームが着目したのが、よりエネルギーが高く、パルスが星風に吸収されづらい硬X線(軟X線よりも波長が短くエネルギーが高いX線)だ。パルス探索はそのデータに着目して行われた。

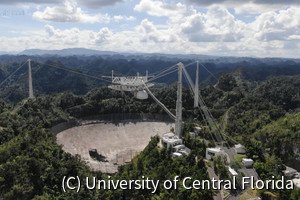

研究チームが、パルス探索に十分なデータを得るために利用したのが、硬X線で高い感度を実現したX線衛星「すざく(ASTRO-EII)」の硬X線検出器の観測データだ。すざくは日本を中心に米国との国際協力のもとに開発され、2005年から約10年にわたって活躍した天文観測衛星だ。日本がお家芸とするX線衛星の5番目の機体で、打ち上げに失敗したX線衛星ASTRO-Eの再挑戦で打ち上げられた。

2007年にLS 5039が観測された際のデータは、同連星系の軌道周期の約1.5倍にあたる約6日間。観測期間が長ければそれだけ多くのデータが得られるが、長ければ長いでまた別の問題も生じる。観測時間が長くなると、中性子星の連星中での公転運動が効き、ドップラー効果により見かけのパルス周期が徐々に変化してしまうのだ。それに対しては、連星運動のドップラー効果の影響を低減しながらパルス探査を行う方法が考案された。

データの分析の結果、「すざく」のデータから周期が約9秒の周期成分の兆候が発見された。この周期成分が、統計的なゆらぎに由来する確率は約0.1%程度と小さく、9秒程度で回転する中性子星の存在を強く示唆しているとした。

すざくのデータに加え、2016年に約4日間の観測を行ったNASAのX線天文衛星「NuSTAR」(Nuclear Spectroscopic Telescope Array)のデータからも、同じく約9秒の周期放射の兆候が確認された。これらの結果から、中性子星の回転周期が、1年で約0.001秒ずつ遅くなっていることも示唆されたという。

今回得られた結果によると、中性子星の回転エネルギーの減少率が、天体から放たれるガンマ線の放射エネルギーよりも2桁も小さいことが判明。これは、これまで有力だとされてきた「中性子星の高速回転をエネルギー源としながら、中性子星から発生する電子・陽電子の風である『パルサー風』と伴星からの星風が衝突するところで、電子が加速されている」というガンマ線連星での粒子加速メカニズムの定説を否定することになるという。

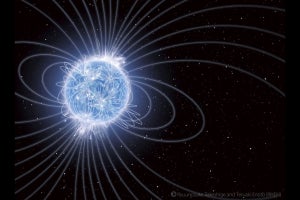

研究チームにおいてほかのいくつかの可能性も議論された結果、「LS 5039では、中性子星の持つ強力な磁場エネルギーにより、超効率的な高エネルギー粒子の加速が起きている」という新しい可能性が提案された。この場合、LS 5039の中性子星には、通常の中性子星よりもさらに3桁も大きい約1000億Tという極めて強い磁場が必要になるとする。

ちなみに天体の磁場の例を挙げると、地磁気は日本付近で約4万6000nT。太陽の磁場の強いとされる黒点付近で、3億nT。中性子の中でも主流の電波パルサーは1億T程度であり、約1000億Tが飛び抜けた値であることがわかる。そんな超強磁場を持つ中性子星があるのかというと、それがあるのだ。それが「マグネター」といわれる中性子星の仲間で、1000億Tという超強磁場を持つ。LS 5039を構成する中性子星も、このマグネターであることが考えられるという。

実は、マグネターが連星をなしているというのは盲点だったという。これまで見つかっている30個ほどのマグネターは、いずれも単独の星である。ガンマ線連星の片割れがマグネターだということは、あまり主流の発想として考えられていなかったようである。しかし、マグネターであることを裏付けるような間接的な証拠として、以下の3点を研究チームは示している。

- 9秒というパルス周期はマグネターに典型的

- 磁場が強いと中性子星が主星の星風を捕獲できないため、LS 5039がX線パルサーに似た性質を示さない理由が説明できる(X線パルサーでは、主星からの星風が中性子星に重力で捕獲される際、X線が発生する)

- 磁場が極めて強いとすると、数MeVのエネルギーを持つガンマ線が強く放射されているという観測結果をうまく説明できる

その一方で、主に以下の2点など、今回の研究成果の課題もいくつか残ったとした。

- NuSTAR衛星の観測から得られたパルス強度は、「すざく」の結果と比べると、かなり小さくなっていること

- 両データから得られた連星軌道の解が一致していないこと

今回の研究結果は、あくまでガンマ線連星のうちのひとつの天体がマグネターである可能性があるというものだが、ガンマ線連星の特殊性の謎について新しいヒントを与えているように思われるという。

今後は、残された課題を硬X線による追加観測でパルス検出の対検証を行う予定で、そのほかにもほかの波長データの解析を行い、今回の発見をより確かなものにしていくとした。それと同時に、連星中のマグネターがどのようにして高効率な粒子加速を引き起こすのか、詳細なメカニズムの解明も進めていく予定としている。