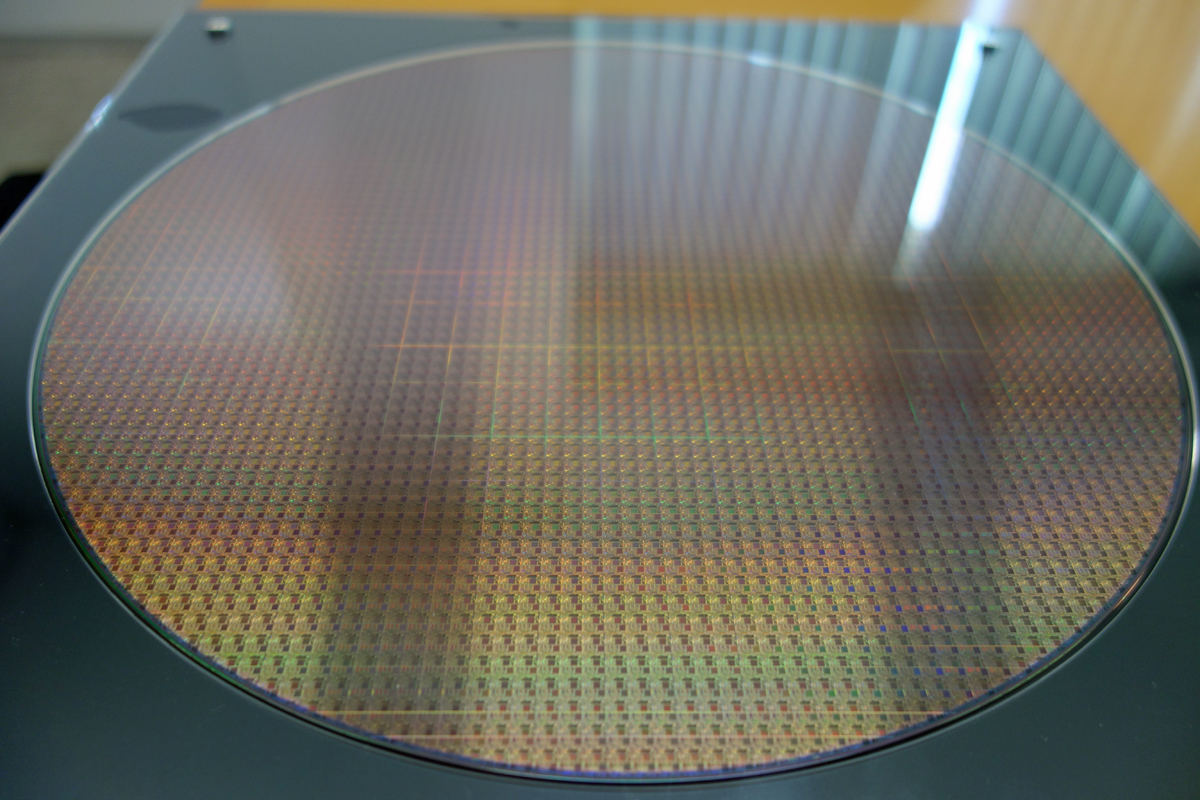

IoTやCASEという言葉を聞かない日がなくなった昨今。そうした最新の技術トレンドを陰で支えるのが「デジタル化」だ。そしてデジタル化を加速させる役割を担うのが半導体という小さな存在である。

営業と技術の二刀流で事業拡大をけん引

そんな半導体を手掛けるMaxim Integratedの日本法人であるマキシム・ジャパンの代表取締役社長に2018年12月に就任したのが林孝浩氏だ。社外からこうしたエグゼクティブをヘッドハントしてくることが多い外資系企業だが、同氏は2003年7月に同社にセールスアカウントマネージャーとして入社して以降、実に15年以上にわたって在籍し続けてきた生え抜きに近しい人物で、同社が長年培ってきたビジネス手法を熟知した存在といえる。

同社入社以降の経歴も面白く、シニアセールスアカウントマネージャー、 地域統括セールスマネージャー、日本を含むアジア全域においてバッテリービジネスマネージャーと来た後、2009年12月より米国本社に勤務。本社では、ビジネスマネージャーとして、車載向けバッテリーマネージメントICの新製品開発を担当し、製品の立ち上げに関わった後、インダストリアルパワーICの新製品開発担当として、産業用向け高耐圧DC/DCコンバータ「Himalaya」シリーズの立ち上げを担当するなど、技術側のビジネスに携わった。

「産業分野の技術、特にクルマ関連は採用までに非常に時間がかかる。今、量産製品として多くの顧客が最新世代のクルマに搭載してくれるようになってきたバッテリーマネジメントICなどはその当時からかかわってきたものが多く、携わってきた人間としては、ようやく花開いたという感覚」と林氏は、感慨深く語る。

自動車、産業機器、医療機器の3本柱で挑む

日本法人の社長に就任して約1年経った今、日本地域での事業拡大に確かな手ごたえを感じているという。「15年以上、Maximの社員として働いてきてビジネスの流れは把握している。そうした経験の中で、日本地域では車載関連としてはバッテリーマネージメントICやADAS関連ICなどで売り上げが拡大している。ASILを幅広いICでサポートできている稀有なメーカーであり、クルマのエレクトロニクス化が進む現在、存在感を出せるようになってきた」(同)とするほか、産業機器もIIoT(インダストリアルIoT)に向けて、伸び盛りだという。

特に自動車関連については「クルマは、顧客がデジタル化に向けた投資を進め、自分たちで前に進もうとしており、そこで一緒にIC開発といったところまで踏み込んでいく。単に我々が持っている製品を売る、というのではなく、一緒になって、さらに新しい未知のマーケットに対して、必要となるもの、最適なものを提供していくことを目指している」と、その取り組みを強調する。

また、日本が非常に有望な市場と評するのが「医療分野」である。周知のとおり、現在の日本は少子高齢化が進み、ついには年間の出生数が90万人を割り込む一方、65歳以上の高齢者の割合は28%、このまま進むと2065年には約2.6人に1人が65歳以上になるとされている(参考:令和元年版高齢社会白書)。「課題先進国」と評する人もいるほどであるが、そうした課題を解決するためのソリューションビジネスに注目が集まりつつある。同社が注目しているのは、安価な認証ICを用いた医療ミス防止ソリューション。使い捨ての血液バッグなどでは、通常では高いコストが必要となる認証ICを取り付ける、ということはあまり考えられないが、同社の認証ICはコンシューマ向けプリンタ用インクなどでも利用されるほど安価にできるため、そうした分野での利用拡大が期待できるとみている。

加えて、代理店との関係性強化も重要だとする。「マキシム・ジャパンとしては、今パートナーシップを締結している代理店の皆さんと協業を深めて、一緒にタッグを組んで、我々がリーチできていない顧客の攻略を目指しているし、ウェビナーなども代理店に協力してもらう形で開催している」と、自社だけでは見えない顧客に対する窓口として重要な存在であり、その役割は今後も変わりないとする。

-

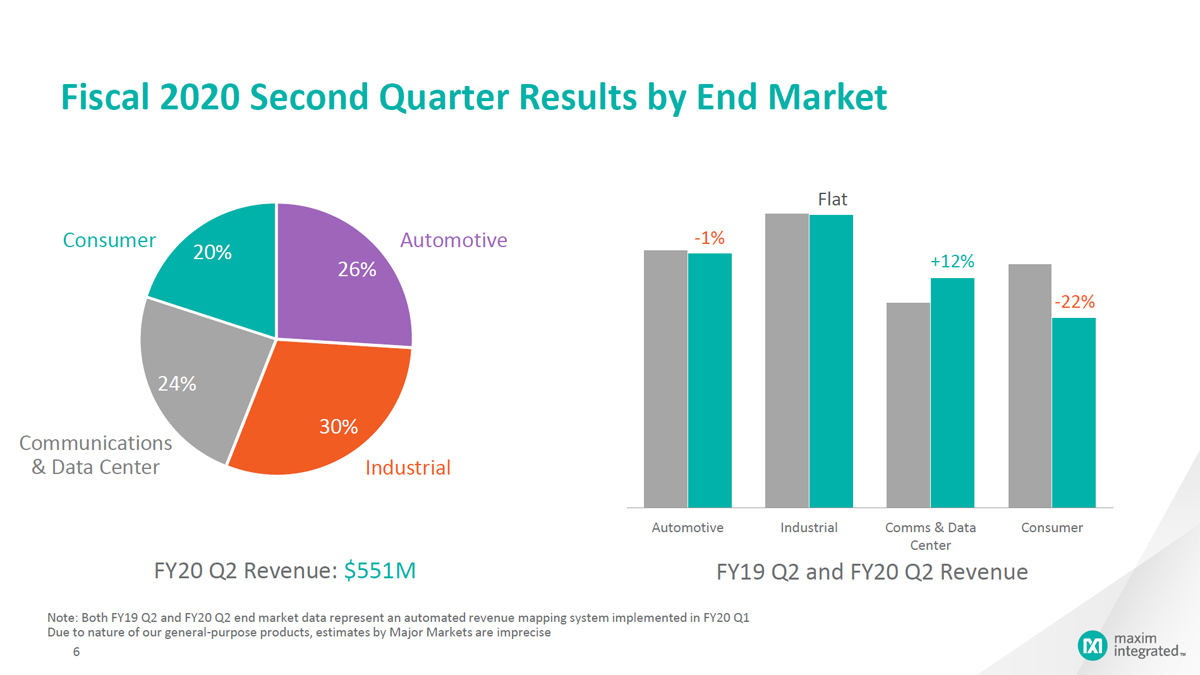

Maxim Integratedの2020会計年度第2四半期(2019年10-12月期)の決算資料。これはグローバルのデータだが、日本はオートモーティブの比率がもっと高く、かつ成長もしているという (出所:Maxim Webサイト)

存在感が増す日本地域

実は売り上げの伸びという意味とはまったく別の面でも、日本地域は重要な地域だと林氏は語る。というのも、同社は自社ファブを有しているが、ファウンドリも活用している。同社の最先端プロセスである90nmプロセス(P90)を用いたアナログやミクスドシグナル製品の製造を担当するファウンドリパートナーがUMCならびに、その子会社のユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン(USJC、三重富士通セミコンダクターが2019年10月1日付でに社名変更)である。

「本社の人間も驚くくらい頻繁に日本に来て、製品の使用策定や顧客からの製品ニーズのヒアリングなどを進めている」とのことで、今後もUSJCでの生産が増えていけば、重要性はさらに増していくことになるという。

林氏は、まだまだ大多数の産業分野におけるデジタル化は緒についた段階とする。そうしたこれまであまりデジタル化が進められてこなかった産業であっても、エンドユーザーの嗜好や使い方の変化に沿った変化が求められるようになってきた。

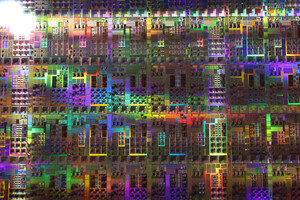

とはいえ、そうしたデジタル化を実現する半導体の主役はマイコンやプロセッサといった実際に演算処理を担う大きなメインチップであり、アナログ半導体はその周辺回路の役割を担うこととなる。そんな自分たちの仕事を同氏は「デジタル化を陰ながら支援する存在」だと表現する。しかし、細かな電源制御による低消費電力化や、複数の電圧が設定された回路の高速制御などを実現する高性能なアナログ半導体は、むしろこれまで以上に必要とされるようになってきていることも事実で、システムとしての高性能化が進めば進むほど、より高性能アナログ半導体の存在感が増していくことになるだろう。

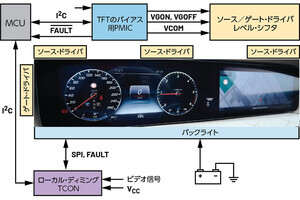

その最たる例が自動車であろう。林氏も「自動運転は何年も先の技術だが、ADASは普通に搭載されているし、なにより自動運転時代に向けて、車室内をエンターテインメント溢れる楽しい空間にしよう、という流れができていている。そうしたクルマは決してカタログスペックで語れるものではなくなってくる。日本でもそうした動きはすでにでてきている。そうした動きに対し、ASILやISO 26262は必要な要素となってきており、長年にわたってそれらをサポートしてきた我々のノウハウが早い段階から入ることで、差別化を図ることができるようになる」としており、自社で擁する機能安全のエキスパートによるコンサルティングや技術サポートなどを含めて、より細やかな関係性を構築していくことで、日本におけるMaximというものの存在感を高めていきたいとしている。