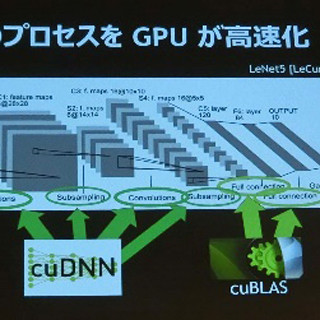

5月26日に開催されたNVIDIAの「ディープラーニングフォーラム2015」において、東京大学の松尾豊 准教授が「人工知能の未来-- ディープラーニングの先にあるもの--」と題して講演を行った。人工知能のこれまでの歴史から、最新のディープラーニングの研究状況、そして、その先に来るものについて分かりやすく説明されており、非常に参考になる講演であった。

これまでも2度、ブームが起こっていた人工知能研究

|

|

NVIDIAのディープラーニングフォーラム2015で講演を行う東京大学の松尾 准教授 |

脳は電気+化学変化で情報処理を行っているマシンである。とすれば、プログラムで脳の機能を実現できるはずという考えから、研究が始められ、1956年に「人工知能(Artificial Intelligence)」という言葉が作られた。

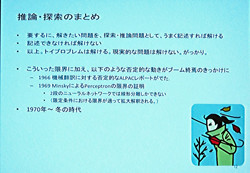

1960年代には第1次AIブームが起こり、推論と探索で人工知能を実現しようとした。このアプローチは、解きたい問題を推論・探索問題として記述できるおもちゃ的な小さな問題は解けるが、大規模な実用的な問題は解けない。例えば、チェスや将棋、碁などはすべての手を探索すれば解けるはずであるが、場合の数が多く、現実には計算できない。このように、実用的な問題が解けないことから1970年代にはAI研究は下火になり、冬の時代に入る。

|

|

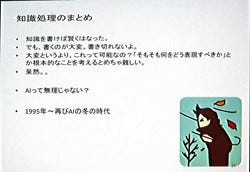

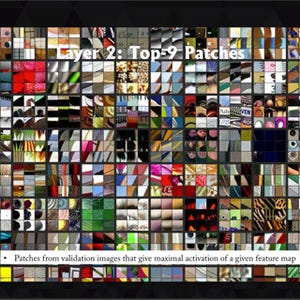

1960年代には第1次AIブームが起こり、推論と探索で人工知能を実現しようとした。解きたい問題を推論・探索問題として記述すればおもちゃ的な問題は解けるが、実用的な問題は解けないことから1970年代にはAI研究は下火になり、冬の時代に入る。(なお、この記事の以下の図は、すべて松尾准教授の発表スライドを撮影したものである) |

1980年代になると、知識を教えてやれば、それをベースに推論と探索を行うエキスパートシステムが考案され、第2次のAIブームが起こった。わが国では、多額の研究費を投入して第5世代プロジェクトが行われた。

知識を記述して教え込めばAIシステムは賢くなり、伝染性の血液疾患の診断を行うMYCINなどのエキスパートシステムが開発された。しかし、知識を記述するルールが数万にもなると、書ききれない、メンテナンスができないなどの問題が明らかになってきた。

また、対象が広がると、一般的な常識が必要となり、教える知識が爆発的に多くなってしまうという問題があるという。

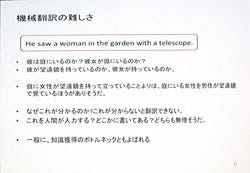

"He saw a woman in the garden with a telescope."は、文法的には、彼は庭にいる彼女を望遠鏡で見たとも、彼は望遠鏡を持って庭にいる彼女を見たとも訳せる。常識的には前者が正しそうだが、なぜ、それが分かるのか? そして、これをどのようなルールとして記述して人工知能に教えられるのかというような問題が起こる。

|

|

"He saw a woman in the garden with a telescope"は文法的には、彼は庭にいる彼女を望遠鏡で見たとも、彼は望遠鏡を持って庭にいる彼女を見たとも訳せる。常識的には前者が正しそうだが、なぜ、それが分かるのか? |

また、どこまでの因果関係を考えるのかというフレーム問題がある。将棋のゲームならルールの範囲の手だけを考えればよいが、駒を置く音が周囲に与える影響や駒の移動に伴う重力場の変化の影響まで考え始めるとキリがない。しかし、なぜ、これらを無視して良いのか、その知識をどのように記述するかという問題も出てくる。

さらに、人間は、縞と馬の知識があれば、動物園で初めてシマウマを見た時にも、これはシマウマと分かるが、シマとウマという言葉とその実体との対応が分かっていない(シンボルグラウンディングング問題)コンピュータには、このようなことはできない。

知識を書けば賢くなるが、知識を書くのがとても大変というか、これって本当にできるのか? ということで1995年ころからAI研究は下火になり第2の冬の時代に突入した。

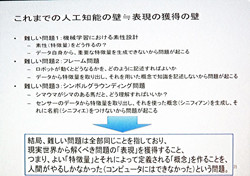

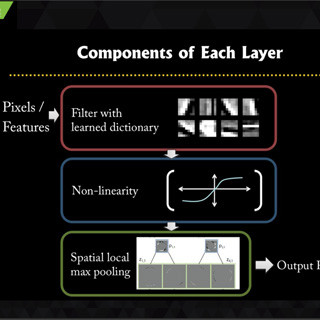

これまでの人工知能の壁は、表現の獲得の壁で良い特徴量とそれによって定義される概念を作る作業はコンピュータには出来ず、人間がやるしかなかった。

(次回は6月1日に掲載予定です)