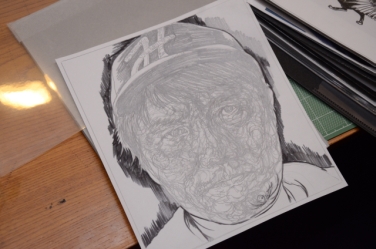

――昨年は、水道橋博士の著書『藝人春秋』の装丁で使われた作品が話題になりましたが、福井さんの切り絵はモチーフ上に広がる複雑な線が特徴的です。どうしてあのような線が見えるのでしょうか?

デッサンで立体に起こすときの線がベースにあるのかもしれません。美大を受験するときに、「ものを立体的に描きたかったら、そう思って描け。そういう線が出るぞ」と言われてきた、デッサンの経験が生きているのだと思います。

――なるほど。切り絵というと、シルエットで表現する平面的な絵というイメージがありますが、福井さんの作品は確かに立体的で、動きがあります。人間の顔や動物といったモチーフが印象的ですね。

以前、「能面」にハマっていた時期があります。人間のようでいて人間ではないし、ひとつの表情が貼りついたお面というものにすごく興味を持ち、いくつも作品を作りましたが、能面は死の世界を表現する道具でもあるし、動きがない。何か"生きていない"な、と。徐々に「いま生きてる人を描きたい」と思いはじめ、おじいさんの顔を切ってみたんです。

――おじいさんですか!

切り絵はやはり線が大事なので、老人の皺というのはわかりやすいですよね。でも、若い人や赤ちゃんの皮膚感も線で表現できないかと、"線の表情"を考えるようになっていきました。

その頃、サイエンス雑誌か何かで「個人的識別」というタイトルの記事を目にしました。人間の皺や皮膚感は一人ひとり違う。その人の生きてきた環境や職業、人種によって、どんどん変化していくものであると書いてありました。顔というのがそのように形作られているということを知ってから、ますます線の魅力にはまっていったんです。大学の卒業制作で取り組んだ「個人的識別」というシリーズは、ここにヒントを得ています。

――立体感だけでなく、「躍動感」や「動き」が感じられるのは、一本一本の線にそういう思いが込められているからなんですね。今年4月~6月にかけて開催されていた金津の個展に際して、「わたしが表現するのは「生命力」です」というメッセージを寄せていましたが、そのように思うようになったきっかけは?

切り絵では、建物などを題材にする作品も多いのですが、私自身は、人の顔を切りはじめてから、"生きていないもの"にモチーフとしての魅力を感じなくなったんです。なぜか、外界の刺激によって有機的に変わっていくものにすごくくすぐられるんですよね。風が吹いてあっちを向いてしまった草木とか、ひたすら太陽の方に向かって伸びている花など、生きているからこそ変化していくものや、生命のたくましさ、みたいなものに。

自分も動植物からそういうものを感じていて、それを作品にしたいという衝動があるのだと思います。そして、見る人にも、私の作品からそういう力を感じてほしいですね。