京都大学(京大)化学研究所の吉田弘幸 助教らの研究グループは、有機半導体内部の電子の通り道である伝導準位を正確に測定する新たな測定法を開発したことを発表した。同成果は、欧州科学論文誌「Chemical Physics Letters」で公開される。

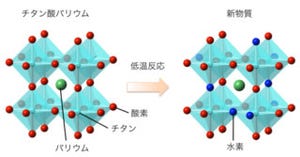

有機半導体デバイス中では、正の電荷を持つ「ホール」と負の電荷を持つ「電子」が動くことで、光や電気が発生するなどのデバイス動作をしているが、半導体中のホールの通り道である「価電子準位」については、「光電子分光法」という手法で詳細が判明しているのに対し、電子の通り道である「伝導準位」については、良い実験方法がないためほとんど分かっておらず、それが半導体デバイスの機能の完全理解の妨げとなっていた。

|

|

図1 有機薄膜太陽電池(左)と有機発光素子(右)の原理。太陽電池では、光によりホールと電子が生成。このうちホールは価電子準位を、電子は伝導準位を通って電極に集められることで発電する。発光素子(有機EL)では、電極から導入されたホールと電子がそれぞれ価電子準位と伝導準位を通り、有機層で結合することで光が発生する。どちらのデバイスでも電子とホールの両方が重要な役割を果たす |

これまでも、伝導準位を推定するためにいくつかの方法が試されてきた。代表的な方法の1つとしては、溶液中で電気化学測定から求めた還元電位を使う方法がある。この方法は簡便なため幅広く利用されているものの、溶液中で単分子の値を調べるという有機デバイスとはまったく異なる条件下での測定になってします。またイオン化エネルギーに光吸収分光法から求めたエネルギーギャップを足して求めた値がよく用いられるが、同法は、デバイスと同じく薄膜で測定できるものの、イオン化エネルギーは正電荷を注入して測定する上に、エネルギーギャップの正確な見積もりが難しいという欠点がある。

有機半導体デバイス応用を考える上では、試料をデバイスの動作に近い条件である薄膜にして、かつ電子を注入して測定することが必要です。このような点で、「逆光電子分光法」は原理的には理想的な方法であるという。

逆光電子分光法は、有機薄膜の外部から電子線を試料に照射して伝導準位に電子を注入し、この時、発生する光のエネルギーと強度の関係を精密に測定することで、注入した電子と放出された光子のエネルギーから、エネルギー保存則により物質の内部の電子の通り道である伝導準位のエネルギーを調べる手法で、固体試料の価電子帯に直接電子を注入することから、デバイス中における電子の状態に極めて近い条件で伝導準位を測定することができるという特長がある。

|

|

図2 逆光電子分光法の測定原理図。電子を有機半導体の薄膜試料に照射すると、この電子が伝導準位に入る際に光を発生する。電子線のエネルギーを変えながら、特定波長の光の強度を測定することで伝導準位が分かる。真空準位を基準とした伝導準位の下端のエネルギーが電子親和力 |

これまでの逆光電子分光法では、5-20eVの電子を照射して、放出される波長が120nm程度の真空紫外光を検出してきた。しかし、有機半導体分子に電子線を照射すると、有機分子が損傷を受けるという大きな問題点があったほか、光検出の分解能が低いため、得られたデータが有機半導体デバイス研究に生かすことができなかった。また、真空紫外光の測定は、実験装置が複雑になるという欠点もあり、現在のところ有機半導体研究には、逆電子分光法はあまり普及しておらず、測定値もほとんど役に立っていないのが現状だ。

そこで今回、この逆光電子分光法で照射する電子線エネルギーをこれまでの5分の1に下げて、4eV以下の低速電子線を使う測定法を開発。この電子エネルギーは、有機分子を構成している原子と原子の共有結合エネルギーよりも小さいことから、電子線照射による有機分子試料の損傷を防ぐことが可能だ。電子線のエネルギーと光のエネルギー、伝導準位のエネルギーにはエネルギー保存則が成り立つため、電子線エネルギーを低くすると、放出される光のエネルギーも下がる。この場合、多くの有機半導体からは200nm以上の波長を持つ近紫外光・可視光が放出される。このような近紫外光では、高分解能・高感度の光検出器が使えるほか、石英ガラス製のレンズや窓材が使え、大気中で光検出できることから、測定が容易になるというメリットがある。

しかし、従来の理論研究では、光の放出効率は照射する電子のエネルギーに比例して低下するとされていたため、低速電子線を使うと信号強度が極端に弱くなり、測定困難であると考えられてきた。また、低速電子線は、地磁気のような弱い磁場によって曲げられたり、電子自身の持つ電荷によって広がってしまうなど、周囲の影響を受けやすいことから、取り扱いが難しいとされていることもあり、低速電子線を使った逆光電子分光に成功した人はいなかった。

今回の研究では、こうした困難を克服するために、電子銃と試料をできるだけ近づけることで低速電子線が乱されるのを可能な限り排除、同時に石英ガラスの光学素子により微弱光を効率よく集めるという方法を試みた。光の検出には、透過率が高く分解能の高い誘電多層膜バンドパスフィルターと高効率の光電子増倍管を採用。このバンドパスフィルターは、石英と酸化ハフニウムのような屈折率の大きく異なる2種類の薄膜を100層程度交互に積み重ねることで、ある波長の光のみを透過するフィルターとし、これにより近紫外光の検出ができるようになり、分解能と透過率の高いフィルターとしての利用が可能となった。

この技術を用いて実際に装置を開発し、電子銃から出る光などのノイズ成分を取り除き、試料から放出されるホタルの光の100万分の1以下の微弱光を検出して伝導準位を測定することで成功した。

|

|

図3 今回の研究で開発した測定装置の概略図。電子銃で発生した超低速を試料に照射する。発生する光を集めてバンドパスフィルターにより特定の波長の光のみを選び、光電子増倍管で高感度検出する。近紫外光を検出することから、光測定器は大気中に設置できる。また石英レンズなどの光学系により効率良く集光することが可能である |

最終的には、バンドパスフィルターの透過波長と分解能を最適化することで、検出効率をほとんど下げずに、光検出の分解能0.3eV以下を達成したという。これは、デバイス研究で必要とされる電子親和力を測定するのに十分な精度であるほか、従来の測定では数10分で有機半導体試料が損傷したのに対し、今回の研究では100倍以上の14時間の測定でも損傷が見られないなど、有機半導体試料を損傷させずに測定できることが確認された。

有機半導体デバイスにおいては、動作原理を理解し、性能向上を目指す上で、伝導準位の正確な値が必要とされている。例えば、有機薄膜太陽電池では、電子ドナーと電子アクセプターの1種類の有機材料を張り合わせて、その界面で発電するが、その詳しい発電機構は分かっておらず、現在も研究が進められている状態だ。今回の研究のような電子親和力の精密な測定値は、近い将来、有機半導体の理論研究の発展を促進し、発電機構の解明につながると考えられると研究グループでは説明している。

また、電子親和力はイオン化エネルギーと並んで物質の基本的な性質を示す指標であり、その精密な測定は、分子間の結合や物質の電気伝導性を理解するなど、物理学の基礎研究に貢献が期待されるのみならず、光合成や呼吸に代表される電子伝達系の電子移動機構の解明など生物分野へ展開できる可能性もあるほか、今回の研究で開発した装置は、精密測定が可能であるにもかかわらず構成が簡単で取り扱いが容易であるため、あらゆる有機半導体の識別や改良に幅広く応用できるようになるとしており、今後、有機半導体研究に欠かせない実験手法として広く普及していくとことが期待されるとしている。