「見せる化」、SGIらしさ盛り込んだ独自のサービスが鍵

同社は今後もSaaS事業をさらに拡大していく方針であり、サービス、コンテンツの幅も広げていく意向だ。同社のSiliconLIVEソリューション事業本部 コンテンツ・サービス事業部 ICTビジネスプロデュース オペレーション統括である松田剛氏は 同社SaaS戦略の方向性について「顧客や市場にある情報網を生かし、SGIらしさを盛り込んだコンテンツを核に、セキュアにデリバリする。SGIの既存ユーザーは大手の優良企業が多く、これら各社に対する実績、ノウハウを活用して、良質なソリューションの品揃えをして、適正な価格で提供」と述べる。

|

|

日本SGI SiliconLIVEソリューション事業本部 コンテンツ・サービス事業部 ICTビジネスプロデュース オペレーション統括 松田剛氏 |

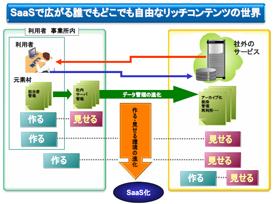

SaaSで先行する、米国のITベンダーは、主としてビジネスアプリケーションを扱っているが「SGIとしては、SFA、CRMというようなビジネスアプリケーションよりは、コンテンツに焦点を当て、"見せる化"を軸に、スマートフォンを用いたモバイルや、WiMAXでやりとりされるコンテンツを安全に提供する」といった策を考えている。「ベースとなる要素技術があって、その先の延長線上に、モバイルがある。モバイルの空間で、コンテンツを核にして、コンサルティング、インフラ系の事業、SaaSなどを組み合わせていくやり方」(松田氏)もある。

今後の具体的なサービスは未だ明らかにはされないが「社内でまずテストしてから、特定の顧客に、フィージビリティスタディを数カ月実行し、桜の咲く頃には、並行して2つほど立ち上げることを検討している。それ以外の商材も探している」(秋野氏)とし、松田氏は「SGIらしさを反映した、コンテンツにまつわる分野を取り上げていく。従来のソリューション(をサービス化すること)も検討しているが、これまではやっていなかったような範囲にも手を出していく」と語る。

SaaSの領域はこの数年で、当初の概念先行の状況から、市場として、徐々に整い始めてきたが、未だ混沌としている面もある。これについて秋野氏は「SaaSは、2008年だけみると、参入するといってもまだ本格化していないところもあり、模様眺め、興味を持ってはいるが、といったところも多い。参入志向はあるが、短期的に採算点にもっていくのは難しい。ある一定の期間続けて、利益が出るようになる。だから、最近の経営者の多くはあまり望まないかもしれない。しかし、SaaSビジネスを展開するに当たって、SGIの場合の強み、大きな違いは、いわば、デパートのようにはしないということだ。成長を確実にしていかなければならない」と指摘、独自性の発揮を標榜する。

同社は2001年に、NECグループと資本提携して以来、米SGIの日本法人との位置付けではなく、極めて独立性の高い事業展開を続けている。"SiliconLIVE"は「日本SGI独自の試みで、米SGIと歩調をあわせているわけではない」(秋野氏)。同社は2007年3月に、100%子会社のSiliconLIVE USAを設立、米国でのSiliconLIVE遂行の拠点としている。

今では、ITの分野だけでなく、経営改善などの方面でも重要なキーワードとなっている「見える化」「可視化」という用語、考え方を、同社は、かなり早くから取り入れていた。可視化は現在でも、同社の事業の中軸の1つだ。SiliconLIVEも、大きな実績と蓄積がある"可視化"の技術を最大限に生かし、デジタルコンテンツを包括的に扱う有機的な体系を構築することが目的だといえるだろう。SaaSというのも、SiliconLIVEの一環と見ることもできる。IT業界の1つの潮流だから。単に、事業として成長する可能性が大きそうだから。というような理由で同社はSaaSに取り組んでいるわけではない。まず、"SiliconLIVE"という基本線が確立している。戦略にぶれはない。