フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)

高級技師をもとめる理由

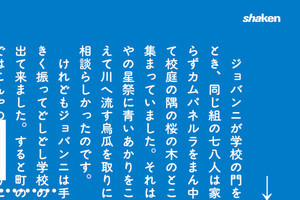

石井茂吉は1923年 (大正12) 4月の終わり、実家がいとなむ米屋兼よろず雑貨店「神明屋」の店先で、朝日新聞に掲載された星製薬の求人広告を目にした。記事下3段を使ったおおきな広告で、大学卒業同等以上の学力をもつ高級機械技師をもとめる内容だった。

-

1923年(大正12)、朝日新聞に掲載された星製薬の求人広告。『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969) p.67 より。ただし厳密には、茂吉が見たものとは別と考えられる。くわしくは注を参照のこと。 [注1]

星製薬はもともと、五反田の製薬工場にアメリカ製の最新式自動装置をそなえていた。[注2] そのうえ社長の星一は、1922年 (大正11) 夏の欧米外遊で、あらたな機械を多数買いつけていた。[注3] それは無計画ともおもわれるほど次々と届いていたし、最新のものが多かったため、操作や保守に高度な技術を要した。

しかし、同社には薬をつくるための優秀な人材は大勢いたが、機械を所管する適当な人材がいなかった。管理する工務部門には、工業専門学校や工業学校を卒業した技術者がいたものの、彼らの力では欧米の最新機械に追いつけなくなっていた。[注4]

同年3月に星製薬に入社した森澤信夫は、機械いじりが得意だったため、いつしかそれらの機械も見るようになっていたが、本人いわく〈まだ私は浅学の上に、まだ口の端に乳のついているような若僧であったから、そう簡単になんでもやれるというわけには行かなかったし、会社でも私達だけでは心細いので〉、工業関係の高級技師を募集するに至ったという。[注5]

けれども茂吉にはそんな事情はわからないし、星製薬という会社の実態もよく知らなかった。そこで、東京帝国大学機械工学科時代の恩師・加茂正雄教授 (本連載 第3回参照) に助言を求めた。すると加茂教授は、「実は、星の社長からその人材の斡旋を頼まれていたんだ」と言うではないか。

加茂教授はまず、星製薬が日本有数の近代設備をもつ製薬会社であること、東京・五反田にある鉄筋4階建ての工場に従業員3,000人を有し [注6] 、モルヒネやワクチンを国内最初に手掛けたのをはじめ、製造する医薬品は百数十種以上あるといわれていること、全国1村1店主義の特約店制度によって月に1億円以上を売り上げており、西欧先進諸国の製薬技術を導入して、さらなる躍進をはかっていることなどを教えてくれた。自社独自の専用機械の開発も考えているのだという。そうしたなかで、東京帝国大学で教鞭をとる加茂のもとに、人材斡旋の依頼が舞いこんだようだ。

加茂教授は星製薬の求めに応じて、そのとき職についていなかった自分の教え子を1人推薦したが、星の期待と合わず、不採用になった。「現職の者を引き抜いてまで紹介することは、自分の立場としてはできない」と星に伝えたところ、新聞に求人広告を出すことになったのだという。茂吉は、その広告を見たわけだ。

「そういう事情だったのですか」。加茂教授の話を聞いた茂吉は、神戸製鋼所から転職する先として、「星製薬ならよいのではないか」と考えた。ひとつには製薬工業の近代化のためという大義名分があること。そしてもうひとつには、諸外国からの最新鋭の機械に接しながら、機械工業の新領域をひらいていけるのではないかという希望があったからだ。[注7]

もうひとつの背景

このころ茂吉が転職を考えたのは、亡き父に代わり実家の老母や幼い弟妹の面倒を見たいことが一番の理由であったが、実のところ、仕事上の理由も大きかった。

茂吉の在籍していた神戸製鋼所は、1921年 (大正10) 2月に播磨造船所と合併した。播磨造船所は年間10万トンの大型船の建造能力をもつ会社だったが、民需のみで経営していた。それが海軍の仕事を手がける神戸製鋼と合併したことで、播磨の工場で海軍船舶の建造がおこなわれることになった。

播磨造船所での軍関係最初の仕事は、小型艦一等掃海艇一号の建造だった。この仕事の開始にともない、海軍予備機関大佐の浦田という人物が天下り人事で設計課長に就任した。神戸製鋼所側としては、この前例を定着させたくない。そこで海軍には、「掃海艇の建造が完了したら、浦田氏は退任すること」を条件として提示し、また、神戸製鋼所本社から、腕の立つ技師を副課長として下につけることにした。これが茂吉だった。神戸製鋼所側の思惑としては、掃海艇の完成後には、茂吉を浦田氏の後任にしようということだったのだ。

茂吉一家は兵庫県の相生町に住居を移し、1922年 (大正11) 11月には第5子・圭吉も生まれた。 [注8] 播磨でのあたらしい任務自体は、茂吉にとって困難ではなかった。海軍から押しつけられた厄介者として、会社が「やがて追い出したい」と考えていた浦田課長との人間関係も、悪くなかった。浦田課長自身は有能で温厚なひとであったし、茂吉も「学者か坊さんのような男」といわれる性格で、周囲のひとと無用の波乱を起こすよりも、和を望んだからだ。

しかし、景気は冷えたままだった。神戸製鋼所と播磨造船所では、1921年(大正10) 2月の合併以降、約2年のあいだに400名が解雇され、ストライキが起こっていた。播磨でも、茂吉が担当していた掃海艇が建造中であることを除けば、わずかな小型船の注文が残っているだけで、新造船の注文がまったくなかった。職員に2割減俸が突然知らされたりもして、従業員は最盛期の7割以下にまで減っていた。

茂吉自身の身分は保証されている。しかしこうした周囲の状況は、茂吉の心を暗くした。いくら我が身が安泰でも、修繕などの雑工事で窮状をしのいでいるようでは、機械技師としての今後の仕事に希望をもてなかったのだ。

加茂教授の話から、星製薬での仕事に機械技師としての光を見た茂吉は、転職を決意した。

「加茂先生、私は星製薬を受けてみようとおもうのですが」

教授は茂吉の意見にうなずき、「石井くんが受けるのなら」と、応募の際には推薦を添える約束をしてくれた。

採用試験に向けて

心をかためた茂吉は、播磨に戻り、時機を見て上司である工場長に退職の意図を伝えた。

「それは困る。浦田課長が退任されたら、次に課長になるのはきみだ」

考えなおすよう強く言われたが、茂吉の意志は変わらなかった。

「どうしても気持ちが変わらないのであれば、しかたがない。ただし、採用試験の結果が出るまでは伏せておくから、もしも不採用となったら、必ず戻ってこい」

工場長はそう条件をつけた。

1923年 (大正12) 5月、約1年をかけて完成した掃海艇一号の進水が済むと、茂吉はふたたび東京の実家に戻った。転職を決意した自分の胸のうちと経緯を、母・たけをはじめ、家の者に伝えた。そして履歴書や応募理由書など必要書類を用意して、星製薬に提出した。[注9]

理由書には次のように書いた。

〈自分はひゃくしょうの長男として生まれ、家業を継ぐべきであったが、小学校の先生の勧めと父の理解により最高学府を出て、技術面の仕事にたずさわることになったのである。苦労して自分を勉学させてくれた父母に対し、いつの日か孝養をつくしたいと願っていた。去年父がなくなり、実家には母と弟妹が残っており、仕送りをしている状況であるので、早く東京にもどって同じ屋根の下で孝養をつくしたい〉[注10]

茂吉はもともと孝行息子であった。しかし家族をおもう彼の気持ちは、結核での闘病や、父とふたりの愛児の喪失を経て、いっそう強いものとなっていた。

やがて、応募書類の到着した星製薬から連絡が入った。採用試験は9月1日。東京・京橋にある星製薬の本社で行なわれるとのことだった。

(つづく)

[注1] 〈大正十二年、朝日新聞掲載、星製薬の募集広告〉として『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969) p.67 に掲載されている写真。ただし、星製薬の広告の左に掲載されている室生犀星著『抒情小曲集』は、アルスより1923年 (大正12) 7月5日付で発行された書籍であり、また、星製薬の広告内にも「申込期日」が「七月三十一日」となっていることから、この広告は1923年 (大正12) 7月に掲載されたものと考えられる。同書p.67本文にあるように、石井茂吉が朝日新聞で星製薬の求人広告を見たのが4月であるとすれば、この広告は、茂吉がそのときに見たものとは別ということになる。ただし近い時期の広告ではあるので、募集内容や条件は茂吉が見たものと近かったことが推測される

[注2] 星新一『人民は弱し 官吏は強し』新潮文庫、1978/初出は文藝春秋、1967 p.87

[注3] 産業研究所編「世界に羽打く日本の写植機 森澤信夫」『わが青春時代(1) 』産業研究所、1968 p.223 および森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960 p.3

[注4] 『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969) p.68

[注5] 森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960 p.3 ちなみに、当時森澤信夫は22歳

[注6] 『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969) p.68 森澤信夫の「1,400~1,500人が働いていた」という言葉と食い違うが、どちらが正しいかは未検証。ここではそれぞれの文献に載っていた数字をそのまま入れている

[注7] 『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969) pp.63-70

[注8] 十一年十一月の漢数字を重ねると「圭」の字になることから命名された。『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969) p.64

[注9] 『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969) pp.63-70

[注10] 石井秀之助 (茂吉の末弟) 「愚弟の見た賢兄」『追想 石井茂吉』(写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965) pp.224-227

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969)

『追想 石井茂吉』(写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965)

森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

沢田玩治『写植に生きる 森澤信夫』モリサワ、2000

産業研究所編「世界に羽打く日本の写植機 森澤信夫」『わが青春時代(1) 』産業研究所

、1968 pp.185-245

『男の軌跡 第五集』日刊工業新聞編集局 編、にっかん書房 発行、1987 pp.169-204

星新一『人民は弱し 官吏は強し』新潮文庫、1978/初出は文藝春秋、1967

大山恵佐『努力と信念の世界人 星一評伝』大空社、1997/初出は共和書房、1949

【資料協力】

株式会社写研、株式会社モリサワ

※特記のない写真は筆者撮影