これまで携帯電話ショップでなければ対応してもらえなかった、携帯電話回線の解約手続き。NTTドコモが2021年3月24よりオンラインでの解約に対応するなど変化が出てきつつある一方、KDDIは消極的な姿勢を見せるなど、携帯電話会社によって対応は分かれているようだ。総務省での議論から、オンライン解約手続きの今後とその広がりについて考えてみたい。

オンライン解約に舵を切ったNTTドコモ

携帯電話の契約や機種変更など、携帯電話に関するさまざまな手続きがオンラインでできるようになった昨今だが、それでもオンラインで対応できていないものがまだいくつかある。中でも代表的なものといえるのが解約手続きだ。

これまで携帯大手3社、とりわけメインブランドに関しては、番号ポータビリティ(MNP)での転出による解約は実質的にオンラインでも可能となったものの、他社に移ることなく回線を解約する「単純解約」にはショップに行かなければ解約することができなかった。コロナ禍を受けて電話での解約手続きを受け付けるサービスも出てきたが、オンラインでの解約手続きができない状況は長い間見直されてこなかったのである。

だがショップで解約するとなると、わざわざショップに行かなければならず時間がかかる上、あの手この手での引き留めに遭う事も少なくなかった。現在そうした引き留め策には規制が入り、厳しくなっているとはいえ、やはりスマートフォンに詳しい人ならばオンラインで手続きができた方が利便性が高いのは自明だろう。

もちろん楽天モバイルや多くのMVNOは、オンラインを主体にサービスを提供していることからオンラインでの解約手続きが可能だ。また大手3社の中でも、NTTドコモの「ahamo」などオンライン専用プランは元々店頭でのサポートが提供されていないので、解約もオンラインで手続きする仕組みとなっている。

だが大手3社のメインブランドに関しては、最近までオンラインで解約手続きができないというのが常識となっていた。しかしながら最近、その常識を覆すアクションを起こしたのがNTTドコモである。

実際同社は2021年3月24日よりオンラインでの解約手続きの受付を開始。現在は固定回線の「ドコモ光」とセットで契約している人や、「ファミリー割引」の主回線となっている人などはオンラインで解約できないが、2021年夏頃からその受付も開始するとしている。

-

総務省「競争ルールの検証に関するWG」第17回会合のNTTドコモ提出資料より。同社は2021年3月24日よりオンライン解約手続きの受付を開始、2021年夏頃までには代表者変更の同意取得が必要な場合のオンライン解約にも対応するとしている

KDDIがオンライン解約に否定的な理由とは

なぜこのような動きが起きているのかといえば、総務省でオンライン解約手続きに関する議論が進められていることを受けての措置といえる。そのきっかけとなったのは2020年12月25日、関東弁護士会連合会から総務省の有識者会議「スイッチング円滑化タスクフォース」宛に意見書が提出されたことにある。

その要望書によると、関東弁護士会連合会は「インターネットを利用してMNP予約番号発行手続および電気通信役務の提供に関する契約の解約手続を完結できるようにすること」「契約者所有のスマートフォンを利用してMNP予約番号発行手続および解約手続を完結できるようにすること」を、携帯電話各社に義務付けるよう法整備を求めているとのこと。だがMNP予約番号のオンライン発行に関しては、2021年4月1日に施行された「携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン」で既に対応がなされている。

そこでまだ対応がなされていないオンライン解約手続きに関して、現在別の有識者会議「競争ルールの検証に関するWG」で検討が進められている。2021年4月26日にはその第17回会合が実施され、テーマの1つとしてオンライン解約手続きに関する議論もなされていた。

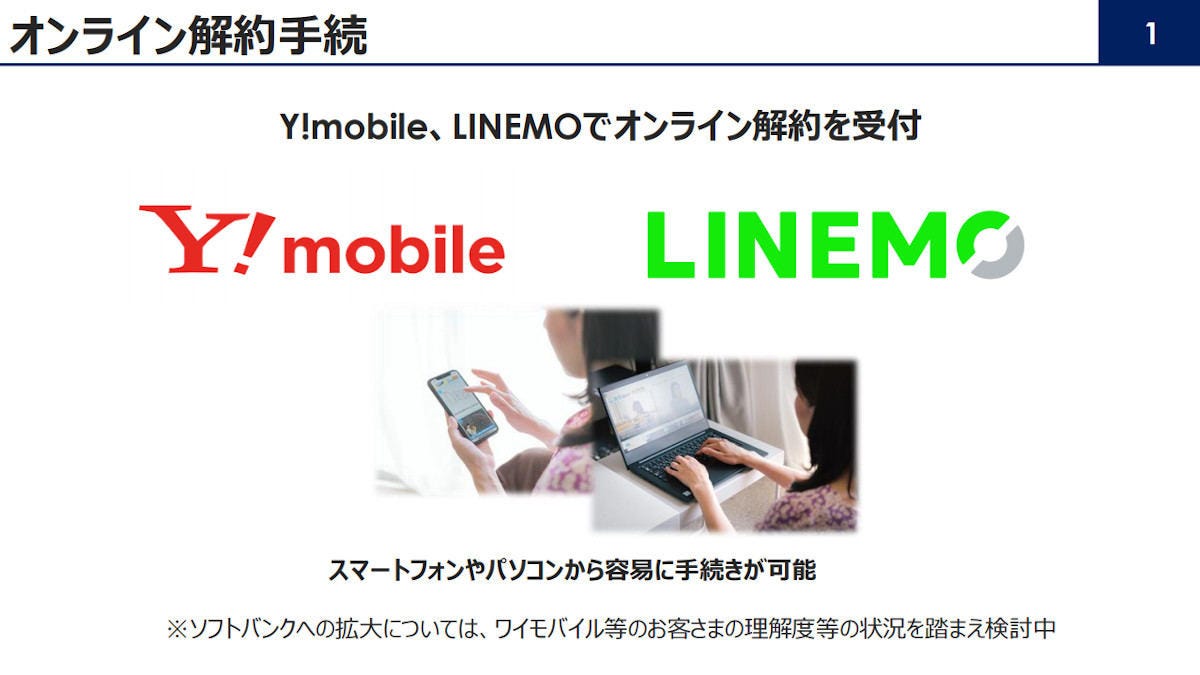

だがその議論を見ると、オンライン解約への対応には企業間で温度差があるようだ。先にも触れた通り楽天モバイルは当初よりオンライン解約に対応しているし、NTTドコモも対応を進めている最中だ。またソフトバンクも既にワイモバイルとLINEMOでオンライン解約の仕組みを導入しており、ソフトバンクブランドでの導入も「ワイモバイル等のお客さまの理解度等の状況を踏まえ検討中」としている。

-

総務省「競争ルールの検証に関するWG」第17回会合のソフトバンク提出資料より。ソフトバンクもワイモバイルなどでオンライン解約を導入しており、その動向を踏まえてソフトバンクブランドでの導入も検討しているとのこと

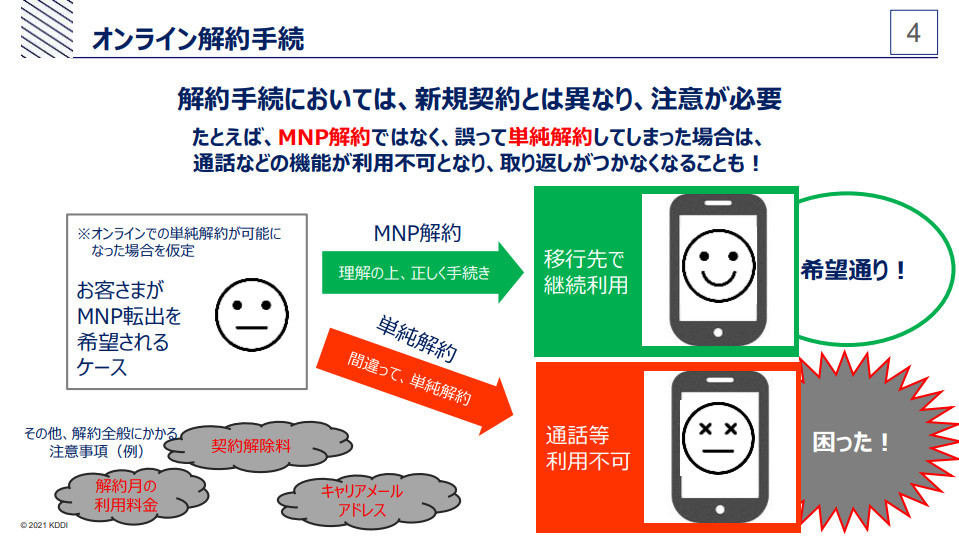

一方で、オンライン解約手続きに否定的な考えを示しているのがKDDIである。その理由について同社の担当者は、MNPによる転出で解約となった場合は他社回線で通信サービスを継続できるが、単純解約の場合は解約した時点で通話や通信が利用できなくなってしまうためと説明している。

そうしたことからKDDIは、解約時に店頭で丁寧な説明と意思確認が必要とし、オンラインでの手続きに慣れ親しんでいる人の利用を想定しているオンライン専用の「povo」以外、具体的には「au」「UQ mobile」でのオンラインでの解約手続対応はしておらず、総務省や有識者にもその実施には慎重な議論を求めていた。

-

総務省「競争ルールの検証に関するWG」第17回会合のKDDI提出資料より。単純解約はその時点で回線が使えなくなってしまうことから店頭での丁寧な説明が必要とし、携帯大手の中で唯一、オンライン解約に否定的な考えを示している

議論の中では解約に慎重な対応が必要というKDDIの意見に理解を示す声もあったが、一方で関東弁護士会連合会は、KDDIらがpovoで実施しているオンラインでの解約手続きを、auブランドなどでできないことが「より高い料金を支払っている契約のほうが、サービスが悪化している状態」と厳しく指摘。慎重な対応が必要なことがオンラインでの解約を提供しない理由にはならない、との意見も少なからず出ていたようだ。

一連の議論の内容と、他のサービスへ移行する際の消費者負担をできる限り減らすというこれまでの総務省の方向性を見るに、今後総務省はオンライン解約を必須とする方向に動くと見られる。ただその場合、誤って解約してしまったユーザーをどのようにしてフォローするかが求められることから、ユーザー保護のあり方については更なる議論が求められる所だろう。

ただオンライン解約手続きが全てのサービスに導入されたとしても、それが積極活用されるかどうかはユーザー次第でもある。とりわけ大手3社のメインブランドは、年配層を中心に手厚いサポートが必要なスマートフォン初心者を多く抱えており、知識や経験の乏しさからオンラインでの解約手続きでトラブルになる可能性も高い。

そうした人達にオンラインでの手続きが“怖い”という印象を与えてしまえば、有効活用もなされなくなってしまうだろう。オンラインできることを増やすことも重要だが、それと同時にオンラインでの手続きに慣れてもらうよう、ユーザーのリテラシーを高める施策の実現も、総務省には強く求められる所だ。