理化学研究所(理研)と東京大学(東大)は10月3日、電子のスピンの向きが渦巻き状に整列した「スキルミオン」を用いた、ヒトの脳を模倣した人工知能(ニューロモルフィック)素子の一種である「物理リザバー素子」により、画像認識を行うことに成功したと発表した。

同成果は、理研 創発物性科学研究センター(CEMS) 量子ナノ磁性研究チームの横内智行客員研究員(東大大学院 総合文化研究科 広域科学専攻助教兼任)、東大 物性研究所の大谷義近教授(CEMS 量子ナノ磁性研究チーム チームリーダー兼任)らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国科学振興協会が刊行する「Science」系のオープンアクセスジャーナル「Science Advances」に掲載された。

人工知能の課題の1つは、従来型の演算素子で実行すると、消費電力が大きいという点であり、プロセスの微細化で対策しようとしても、それも限界に近づいていることから、新たな手法などの考案が求められている。

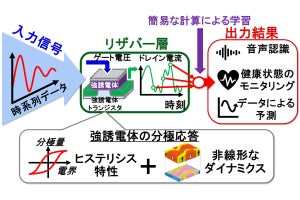

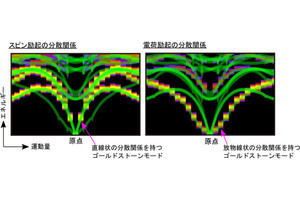

そうした背景を踏まえ、近年研究が進められているのが、人工知能の実行に特化したさまざまな人工知能素子の開発だという。その1つに低消費電力で操作が可能であり、ナノスケールを特徴とするスキルミオンを用いたものがあるという。しかし、これまでスキルミオン人工知能素子の性能が十分には調べられていなかったため、研究チームは今回、その性能を調べることにしたという。

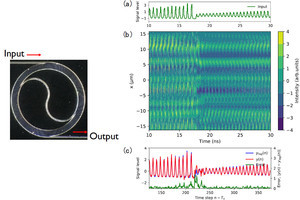

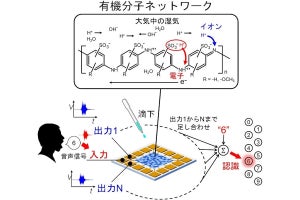

具体的には、白金・コバルト・イリジウムで構成される、スキルミオンが形成される積層薄膜を成膜。その並列接続により、人工知能素子の一種である「スキルミオン物理リザバー素子」を作製して調査を行ったという。

「リザバー計算」は、ニューラルネットワーク(NN)の一種であり、通常のNNでは、ネットワーク内のすべての重みを最適化するのに対し、出力の重みのみを最適化することを特徴としているほか、物質中には、信号を入力した際の応答が、スキルミオンのようにリザバーによる入力信号の変換と同じ振る舞いを示すことがあるものがあり、そうしたリザバーを物理系で代用したものが物理リザバーと呼ばれているという。