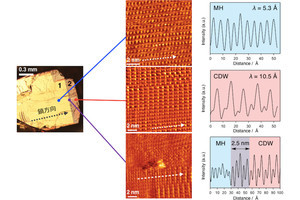

7×7構造の単位格子は、積層欠陥のある(FHUC)と積層欠陥のない(UHUC)の2つの副格子(HUC)からなる。蒸着は、Ag線を電子ビームで加熱して行い、10から20個のHUCに、Ag原子1個が存在する状態から観察が開始された。

-

Si(111)-7×7構造の走査トンネル顕微鏡像。1個1個の輝点は、表面のSi原子像で6個の同原子に囲まれた黒い穴がCH。矢印のCHにAg原子が1個トラップされている。周囲の6個のSi原子が、ほかのコーナーホールの原子より明るいことから識別できる (出所:東北大プレスリリースPDF)

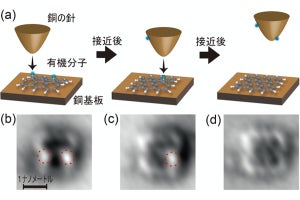

室温観察の中で、最初からCHのSTM像に清浄表面に比べて明るい像がいくつか観測されたという。温度を上げながら観察を続けると150℃近傍で、清浄表面と同等の明るさの像に戻るものと明るくなる像に変化し始めたとする。これを詳細に観測すると、CHから隣のHUCへAg原子1個が吸着・脱離の過程をくり返していることが確認された。室温での長時間観察を行うと4日間以上、Ag単原子はCHにトラップされた状態であることが明らかにされた。

また、このAg単原子のCHへの吸着状態を明らかにするために、Si(111)-7×7構造でAg単原子の吸着エネルギーの計算が行われた。その結果、CHにあるSi原子の直上でSi-Ag結合が形成され、それが最も安定な状態であることが判明。さらに、得られた計算結果を用いてSTM像のシミュレーションが実施され、STMにより観察された明るい像と一致する結果が得られたという。

これらの結果から、CHにAg原子1個が吸着する状態が明らかにされたものと考えているとした。

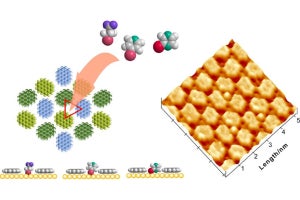

今回の研究成果から、Ag原子をトラップする能力は、安定した吸着サイトにおける原子の制御された配置、および半導体表面での安定した単一原子デバイスの構築にとって非常に重要である可能性があるという。

さらに、理論計算からリチウム、ナトリウム、銅、金、フッ素、ヨウ素もAgと同様にCHに吸着することが予測されたとする。この室温での原子操作の機能により、この効果は、単一原子デバイスを構築し、新しいエンジニアリングおよびナノ製造方法を開発する場合に特に魅力的であることが示されているとしている。