情報通信研究機構(NICT)は8月5日、記憶の脳内実態「エングラム」をリアルタイムに観察できる実験システムを開発し、脳における「パブロフの条件反射」の仕組みを解明したと発表した。

同成果は、NICT 未来ICT研究所 神戸フロンティア研究センターの吉原基二郎上席研究員、同・櫻井晃主任研究員らの研究チームによるもの。また予備実験の一部に関しては、吉原上席研究員と櫻井主任研究員が米・マサチューセッツ工科大学(MIT)に在籍時に、MITのLittleton教授の技術協力を得て遂行したものが含まれるとしている。詳細は、生物学全般を扱う米学術誌「Current Biology」に掲載された。

パブロフの条件反射は、科学者イワン・パブロフが19世紀末にイヌを使って行った実験として知られている。音とエサの2つの情報を連合するパブロフ条件反射は、“パブロフのイヌ”という呼称でもよく知られているが、実はその脳内の仕組みはわかっていないという。

パブロフの条件反射とは、メトロノームの音のような条件刺激に続いてエサの無条件刺激を与えることを繰り返すと、最終的には音の刺激だけで、よだれをたらすようになるというものである。

そのような背景のもと、NICT 未来ICT研究所 神戸フロンティア研究センターでは、脳内情報通信のキーである記憶の基本原理を追求し、それを情報通信に応用する研究を進めてきた。今回は、イヌの代わりに、遺伝子操作によって特定の細胞で活動をモニターしたり特定の細胞の活動を操作したりできるショウジョウバエが実験対象とされた。

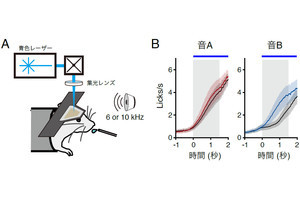

またメトロノームの音の代わりに、棒を離す刺激が条件刺激として用いられた。そして、研究チームによって開発された脳内を観察しながら同時に行動観察する実験方法を用いて、条件反射の脳内変化を追跡する実験が試みられた。

この実験の結果、ショウジョウバエの「コマンド(司令)ニューロン」のうち、摂食行動を司令する一対の「フィーディング・ニューロン」による情報処理が変化することが、パブロフ条件反射の脳内での正体であることが判明したという。

-

(左上)a:実験の模式図。b:上の画像は脳内観察のための対物レンズ側から見たもので、生理食塩水中で脳が露出している。下の画像は、ドライな口側を頭部前面から見たもの。(右上)ニューロンのネットワークの模式図。コマンドニューロンはニューロンのネットワークというミクロと、行動の変化(記憶)というマクロをつなぐ存在だ。(下)今回の研究で、記憶の素過程としてフィーディング・ニューロン上のシナプス変化(赤丸内)をリアルタイムに観察できる、世界初のシステムが開発された (出所:NICT Webサイト)

フィーディング・ニューロンは、本来エサの刺激(甘い刺激)により活動し、その活動が摂食行動を引き起こすというもの。同ニューロンがないと摂食行動ができなくなることから、摂食に関するさまざまな情報がフィーディング・ニューロンに統合されていることが推察されている。

ところが、“ハエがつかんでいた棒を離す”刺激とエサの刺激を同時にハエに与えることを繰り返すと、“棒を離す”刺激がフィーディング・ニューロンの活動を操るように変化したという。イヌの場合も同様に、摂食を司るコマンドニューロンに新しいつながりができて音の刺激で操られるようになることが、条件反射の正体だと予想されるとしている。

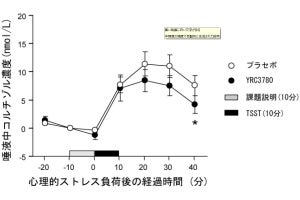

さらに、この条件反射の実験系開発によって、記憶を担う細胞のつながり、つまり記憶の脳内実体である「エングラム」をリアルタイムで観察することが可能になったという。

今回の成果を踏まえ研究チームでは、今回開発の実験システムを使って、研究チームが2005年に提唱した記憶の一般仮説である「ローカルフィードバック仮説」(Yoshihara et al., Science, 2005)を検証することで、記憶の仕組みを解き明かすことが期待されるとしている。

ローカルフィードバック仮説は、短期記憶が固定化されて長期記憶へと変化するための細胞機構を説明する一般仮説のこと。シナプスにおいて、両側の細胞がお互いに強め合うことが短期記憶を作り、それがシナプスの成長を促して長期記憶に変化すると仮定した内容である。ショウジョウバエの神経と筋肉の間のシナプス可塑性における知見によって提唱されたが、研究チームによって脳内の記憶における検証が進んでいる。