東北大学は8月20日、スピントロニクス技術を用いた人工ニューロン素子の特性を低消費電力で個別に制御できる技術を開発したと発表した。

同成果は、同大学電気通信研究所の深見俊輔 教授、金井駿 助教、大野英男 教授(現・総長)、スウェーデン・ヨーテボリ大学のJohan Åkerman教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature Communications」(オンライン速報版)に掲載された。

2012年以降、生物の脳の仕組みを模倣するディープラーニング技術などによって急速に発展したを人工知能(AI)は、すでに人々の生活を支えるレベルに至っている。しかし、現状ではハイスペックのコンピューターとそれを駆動するための電力、さらに学習のための膨大なデータが不可欠なことが課題となっている。今後、さらにAIを発展させるためには、ソフトウェア的な発展に加え、ハードウェアレベルでの新技術の開発が必要とされる。特に、個人用携帯端末のような限られた電力しかないデバイスにおいては低消費電力であること、そして曖昧な情報も処理できる「人工知能ハードウェア」が求められている。

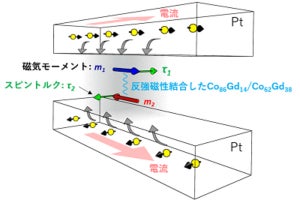

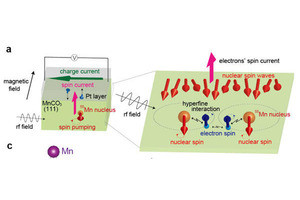

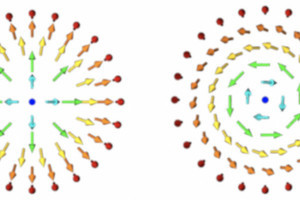

そうした中、低消費電力かつ高性能な人工知能ハードウェアの実現と発展に寄与できるものと期待されているのがスピントロニクスであり、そのスピントロニクス関連現象の1つとして「スピントルク発振」が知られている。スピントルク発振は、ナノスケールの磁性体に直流電流が流された際、伝導電子の持つスピンと磁性体の磁化の相互作用によって、磁性体の磁化ベクトルが一定周波数で定常的に振動する現象であり、このスピントルク発振が起こる素子を複数接続させると、相互作用によって発振が同期することから、スピントルク発振素子を人工知能ハードウェアに利用する上での基礎となるとされている。

このスピントルク発振を利用した素子は、神経回路におけるニューロンの機能を模擬できることから、「人工ニューロン素子」として応用できる可能性があるが、これまでは演算を行う前段階の学習過程で必要となる、ニューロン素子の特性を個別に制御する方法が確立されておらず、大きな課題となっていた。

深見教授らは今回、ゲート電極が形成された蝶ネクタイ型のスピントロニクス発振素子を人工ニューロン素子として試作し、素子特性の制御を行うことに取り組んだ。同素子は、以前にヨーテボリ大学で開発され、2019年12月には64個の素子からなるネットワークを用いて、音声認識の原理実証実験に成功したことが報告されているが今回の研究では、素子の材料として東北大が開発した高品質の「W/CoFeB/MgO積層構造」を用いたという。

さらに半導体集積回路で用いられるゲート電圧制御手法を適用することで、発振素子の発振周波数、放出される高周波信号強度、発振周波数スペクトルの線幅、発振に必要なしきい値電流などの特性が、広い範囲において高いエネルギー効率で変調できることを確認したとしている。特に、磁性体の磁化の動的な性質を特徴づける物理量の1つで、スペクトル線幅を決める「ギルバートダンピング定数(磁気緩和定数、磁気摩擦係数)」の実効値は、42%という大きな変調がなされていることが判明。数値シミュレーションとの比較により、特異なエネルギー緩和機構によってもたらされていることも確認された。

スピントロニクス発振素子を人工ニューロン素子として用いたネットワークは、時系列情報の処理を得意とする「リザーバーコンピューター」などへの応用が期待されている。今回、ネットワーク構成要素となるニューロン素子の特性を個別に制御する方法が確立されたことから、ネットワーク全体が目的の機能を実現するように素子を任意にチューニングできるようになる。これにより、ネットワークの機能性を高めることができるようになると研究グループでは説明している。

なお深見教授ら今後、今回確立された技術と、これまでに構築されてきた素子アレイでの演算技術およびその基盤となる材料技術を向上させた上で、両者を高度に融合させることを目指すとしており、これらの技術が融合させることで、エネルギー効率に優れた情報処理技術基盤の構築につなげていきたいとしている。