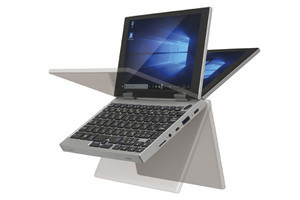

FFF SMART LIFE CONNECTEDが発売した8型WindowsミニノートPC「MAL-FWTVPCM1」。最近、7型~10型以下のミニノートPCが次々とリリースされており、MAL-FWTVPCM1もそうした製品の一つ。実売価格は6万円前後と安価だが、他社の激安モデルと比べると少し値が張るぶん性能が高く、さらに2-in-1スタイルでもあるために、「用途」が明確に見えより長く使い続けられそうな印象だ。

8型フリップスタイルはサブ用途にフィット

MAL-FWTVPCM1は8型パネルを採用したミニノートPC。小型だがOSは特殊なものではなく、Windows 10 Proを採用している。サイズは幅200.6×奥行き×130.6×厚み15mmで、最近の7~8.9型ミニノートPCブームの製品なかでは中くらいのサイズ感だ。

「どうしてもポケットに入れたい」という要求さえしなければ、一般的なモバイルノートPCと比べるとはるかに小さく、およそ7.9型ミニタブレットとほぼ同じフットプリントになる。小さいために厚みが強調されてしまうものの、数値上ではモバイルノートPC並みのため、分厚いということはなくバッグにもすんなり収まる。重量は674gで、タブレットよりは重めだが、ノートPCとしては非常に軽量な部類に入る。

そして前述したように本機は2-in-1スタイル。クラムシェル、テント、タブレットと、使うシーンに合わせて使用スタイルを変えられる。キーボード入力主体ならクラムシェル、タッチ操作で映像視聴するならテント、くつろぎながらブラウジングするならタブレットといった具合だ。

ミニノートPCを検討するにあたり、2-in-1スタイルはスペックとともにポイントの一つになるだろう。とくにメインとなるPCがあり、ミニノートPCをサブとして活用する場合、自宅ではミニノートPCが活躍する機会が少なくなりがちだ。性能差、快適さが違う。ただ、これが2-in-1スタイルなら、メインPCがカバーできないシーンを補うことができる。たとえばダイニングやキッチン、メインがモバイルノートPCでなければリビングなども。とくにスタンドを用意しなくてもテーブル上で安定するテントモードは、活躍する機会が多い。

液晶ディスプレイの解像度は1920×1200ドット。フルHD(1920×1080ドット)よりも縦解像度が少し大きいので情報量が増えるのだが、8型というサイズ感からして画面側のスケーリングを設定しないとテキストなどが読めないほど小さくなってしまう場合がある。ちなみに出荷時の標準のスケーリングは200%に設定されていた。

液晶パネルの駆動方式はIPS。輝度は400cd/平方m。タブレットとして利用した際に必要な視野角も十分で、発色も一般用途で気になるところはなかった。タッチ機能は10点マルチタッチ操作に対応している。

Webカメラはディスプレイベゼル部分、左上に配置されている。正面中央ではないのであくまで補助的な役割りになるだろうか。画素数は200万画素でごく一般的なものだ。

特殊配列キーボードは「慣れ」。ルールは比較的覚えやすい

次にインタフェースにおけるポイントを挙げよう。ミニノートPCを使いこなす上で難しいのがキーボード配列への適応だ。幅が200mm強しかないため一般的なキーボード配列ではなくクセのある特殊配列になりがち。MAL-FWTVPCM1もこの縛りからは逃れられない。ただし、クセはあるものの通常の入力に関しては及第点ではないかと感じた。

まず、A~Z、0~9といった英数キーはまずまずまともな位置とサイズだ。A~Z部分のキーピッチは一般的な19mm程度を確保している。0~9部分は縦幅がざっくり半分で横幅もわずかに詰まっているが、通常のピッチ感覚で入力できる。

日本語入力に関連するところでは、全角半角キーはESCキーと兼用、無変換はAltと併用、変換は上下左右キーの左上、その反対にカタカナ/ひらがな/ローマ字というやや面倒な位置にある。

頻繁に使用することになるFnキーはCtrlの左。一般的なノートPC用キーボードにおけるFnキーは、メーカーによってCtrlの右となるものも多い。例えばLenovoのThinkPadとは同じなので筆者は違和感ないが、Ctrlの右にFnキーがあるノートPCのユーザーには異なる印象かもしれない。

記号キーや機能キーは通常のノートPC用キーボードとはまったく異なる位置になるものも多く、ここは覚えるしかない。「+」や「*」、「]」は通常よりも一段下の「M」の横。「<」や「>」も通常より一段下の上下左右キーの列だ。

「Delete」や「Back Space」、「Insert」や「Print Screen」はもうどうしようもないので各所に分けられて一部Fnキー併用。「Tab」キーは通常ならCapsLockの上、つまりキーボード上では左にあるが、本製品は右上の「Back Space」をFnキー併用することでTabとしている。WindowsではAlt+Tabによるウインドウ切り換えを多用すると思われるが、この操作を行なう際、3つのキーを両手で操作することになり煩雑に感じた。

ただ、基本的にはキー刻印のとおりに入力できる。ルールをまとめると、そのまま打てば刻印の左下、Shiftキーを併用すれば刻印の左上。Fnキー併用は基本的に右上だ。唯一の例外はEnterキー。そのまま打てばEnter、刻印の「[」がFnキー併用で「{」はShift+Fnキー併用になる。

そして最後にもう一つ特殊と感じたのが「Windows」キー。Windowsキーは右上に刻印されているとおりFnキー併用だ。その上で、FnキーとWindowsキーを同時押しすると反応が悪い。わずかにFnキーを先に押し、つづけざまにWindowsキーを押すとスムーズだった。なお、スタートメニューのショートカットキーであるEsc+Ctrlは瞬時に開く。スタートメニューを利用したい際はこちらを利用したほうが気持ちよく開ける。

キーボードの右上にある丸いボタンは電源。電源投入は約2秒の長押しだ。そしてこのボタンがWindows Hello対応の指紋認証センサーも兼ねている。

ポインター操作は光学式ポインターだ。タッチパッドはまずまずスペースを必要とする部品であり、見てのとおり本体のキーボード面にそれを搭載できるようなスペースはない。ほかの7型ミニノートも同様の悩みを抱えており、例えば初代GPD Pocketなら傾斜センサー式のスティックポインター、第2世代が光学式ポインターだった。

ただ、今回のMAL-FWTVPCM1でグッと来たポイントがここである。よいと感じたのは光学式ポインターの位置だ。ほかのモデルの光学式ポインターやスティックポインターの位置を見ると、スペースキーの手前にあるものが多い。そしてホームポジションに指を置いた時に次の操作でポインター操作を行なおうとすると、親指をグッと手前に引かなければならない。MAL-FWTVPCM1の光学式ポインターの位置なら、その窮屈感が少し緩和される。

そしてその光学式ポインターの精度もかなりよい。筆者はもともと光学式ポインターにあまりよい印象を持っていなかった。以前に触れたVAIO Duo 11の光学式ポインターがちっとも思い通りに動いてくれなかったためだ。しかしMAL-FWTVPCM1の光学式ポインターは思い通りに動かせる。おそらく最近のものはこうなのだろう。

精度が高いので、感覚的にはThinkPadに搭載されているスティック型ポインターのTrackPointに近い。また、光学式なのでタッチパッドの操作感にも近いように感じた。タッチパッドに慣れたユーザーは、スティックを傾けて操作するTrackPointに慣れないと聞くが、指をすべらせて操作するMAL-FWTVPCM1の光学式ポインターならTrackPointよりも馴染みやすいのではないだろうか。

ちなみに、タッチパッドと同様にダブルタップ操作も可能だった。とはいえかなり正確に同じところをダブルタップしないといけないのであまり実用的とは言えないかもしれない。スペースキーの手前にある左右クリックボタンで操作することになるだろう。欲を言えば、左右クリックボタンはボタン表面の質感やクリック感を換えてほしかった。