■3点要約

・NAND型フラッシュメモリは、不揮発性の記憶装置「フラッシュメモリ」の一種

・NANDは、論理演算における「Not AND」の略。読み方は「ナンド」

・5G時代、データ活用がより活発になることから、需要が高まると期待されている

***

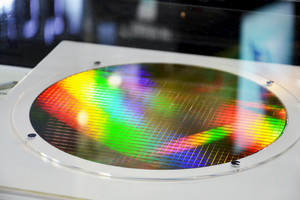

半導体市場において頻繁に使用される専門用語。アルファベット記号を使ったものも多く、読み方すらわからない、ということもあるかと思います。今回紹介するのは、USBメモリやSDカード、SSD(ソリッドステートドライブ)など、データストレージとして広く使われている「NAND型フラッシュメモリ」。フラッシュメモリ市場で主流となっている製品です。

今回はこのNAND型フラッシュメモリについて説明しつつ、混同されがちな、「NOR型フラッシュメモリ」との違いについても紹介します。

NAND型フラッシュメモリとは?

NAND型フラッシュメモリは、不揮発性の記憶装置である「フラッシュメモリ」の一種です。フラッシュメモリは、電源を切っても記憶を保持することが可能、小型軽量、振動や衝撃に強い、動作音もなく、消費電力が低い、といった利点がある記憶装置です。

-

フラッシュメモリについての詳細は、【SDやUSB、SSDに使われている「フラッシュメモリ」って何?】にて

ちなみにNANDは、論理演算において“2つの命題のいずれも真のときに偽となり、それ以外は真となる”「Not AND」の略です。読み方はそのまま「ナンド」です。

NAND型フラッシュメモリの特徴

NAND型フラッシュメモリは、データの書き込みや消去の処理が速い、アクセスはブロック単位でありランダムな読み出しが低速である、という特徴があります。

そうした特徴から、主に「データストレージ」としての利用に適しており、PCやスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、デジタルカメラなどの記憶媒体として広く使われています。

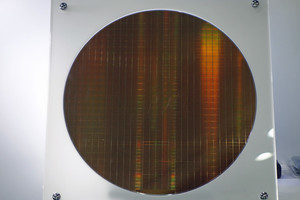

また、回路が小規模で高集積化(※1)が比較的容易であるため、容量あたりの単価が低く、大容量のデータ保存に向いています。そのため、先に挙げた電子機器とのデータ移動によく使用されるUSBメモリやSDカード、ノートPCなどに搭載されているSSDにもNAND型フラッシュメモリが採用されています。

(※1) 高集積化:半導体チップ単位面積あたりの素子数をより多く配置すること

NAND型フラッシュメモリの需要はさらに高まると期待

フラッシュメモリでは、「メモリセル」と呼ばれる記憶素子を多く配置することで、大容量化を実現します。この際、高集積化を進めることで、相対的に半導体チップのサイズが小さくなるため、素子間の配線も短くなります。これにより、データ転送処理がより高速になり、消費電力も低下するという利点もあります。

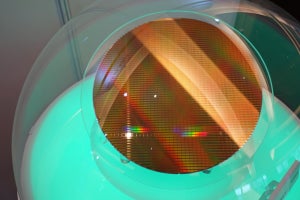

こうした高集積化の流れは、PCへのSSD採用、小型の音楽鑑賞デバイスや携帯電話の普及等によるNAND型フラッシュメモリ市場の拡大に伴って進み、容量あたりの価格も急速に低下していきました。

今後は、AIやIoT技術の進化とともに、新しい通信規格である「5G」が世界的に普及する動きもあります。それにより、データの活用がより活発になることは明らかであるため、NAND型フラッシュメモリの需要はさらに高まっていくことが期待されています。

“半導体市場調査会社である米IC Insightsは12月5日付(米国時間)で、世界半導体貿易統計機関(WSTS)によって分類された主要な製品カテゴリに基づく2020年の成長率レポートの概要として、成長率が高い5つの製品分野を公表した。2020年にもっとも高い成長率を記録することが期待されているのはNAND市場で、前年比19%増。また、DRAMも同12%増で3番目に高い成長率と予測されている。”

引用:2020年の半導体市場、もっとも高い成長率はNAND - IC Insights予測

NAND型とは異なる「NOR型」って?

フラッシュメモリにはNAND型と「NOR(ノア)型」の2種類があります。以下では、NAND型と混同されがちなNOR型フラッシュメモリの紹介と、NAND型とNOR型の違いについて解説します。

NOR型フラッシュメモリとは?

NOR型フラッシュメモリが発明されたのは1984年で、その後1988年にインテルが商用のNOR型フラッシュメモリを発売しました。NAND型とNOR型は、どちらかが突出して優れているもの、という訳ではなく、それぞれの性質から別の用途で使い分けられているものです。

例えば、NOR型フラッシュメモリは、NAND型フラッシュメモリとデータへのアクセス方式が異なり、比較的読み出し処理が高速という特徴を持ちます。具体的には、NAND型フラッシュメモリがデータへ端から順にアクセスする(シーケンシャルアクセス)のに対し、NOR型フラッシュメモリでは、データのある場所がわかっていればそこに直接アクセス(ランダムアクセス)できます。

また、NOR型は高集積化には向いておらず、容量あたりの価格はNAND型よりも高価になってしまいます。そのほか、NOR型フラッシュメモリではプログラムをメインメモリ(RAM)にコピーすることなく直接実行できるという特徴も持ちます。

こういった理由から、NOR型フラッシュメモリは、ルータ、プリンタ、デジタルカメラ、GPS、車載機器、携帯電話などの、HDDが使用できない環境で、制御プログラムを保存、実行するための記憶装置として使用されています。

NAND型とNOR型の違い

一般に、フラッシュメモリチップは、複数のメモリセルと、それぞれのメモリセル同士をつなぐワード線、ビット線、ソース線と呼ばれる配線により構成されています。これらのメモリセルは電圧をかけることでデータの書き込み、消去処理を行う機能を持っています。

- ワード線:メモリセルを選択するために信号を送る配線

- ビット線:メモリセルのデータを読み書きするためにデータを送る配線

- ソース線:ビット線の電圧を放電するための配線

NAND型とNOR型では、使用されるメモリセルの基本構造は同じですが、配線の接続方式が異なります。メモリセルを直列に接続したものがNAND型、並列に接続したものがNOR型です。

それぞれのメモリセルにソース線を配線する必要があるNOR型に対し、NAND型はソース線を複数のメモリセルで共有できるため、空いた領域により多くのメモリセルを配置可能です。NAND型が高集積化に向いているのはこのためです。

フラッシュメモリのメモリセルは、ビット単位のデータを取り扱います。NAND型ではこの複数のメモリセルで構成される「ページ」という単位と、複数のページで構成される「ブロック」という単位でデータ処理を行います。

NAND型はページ単位で書き込みおよび読み出しを行い、ブロック単位で消去を行います。NAND型でデータの書き換えをする際の流れは、以下の通り。

- 変更する箇所を含むブロックをいったん外部にコピーする

- 元のブロックを消去する

- 外部でデータの書き換えを行う

- 空になったブロックに書き込む

一方、ソース線とビット線がそれぞれのメモリセルに接続されるNOR型はメモリセルごと、つまりビット単位でのデータ処理が可能です。アドレスを指定することで目的のデータを読み出せるため、ランダムアクセスに向いているのです。

ちなみにNAND型は、この一連の流れの中で、「ブロック消去」という動作を行うため、エラーが発生するとデータ消滅などの不具合が起きる可能性を持っています。

まとめ

以上、NAND型フラッシュメモリ、およびNOR型のフラッシュメモリについて紹介しました。

まとめると、NAND型は大容量で安価なためデジカメ、音楽プレーヤー、PCなどのデータを保存するストレージとして、NOR型は電子機器などを動かす制御プログラムを保存しておくストレージとしての利用が適している、ということです。

身近なものと結びつけて理解すると専門用語も覚えやすいかと思います。他にも気になる用語があればぜひ調べてみてください。半導体市場を読み解くうえで必ず助けになるはずです。

【合わせて読みたい】:SDやUSB、SSDに使われている「フラッシュメモリ」って何?