スペイン・バルセロナで開催された「MWC19」では、いま大きな注目を集めている次世代の通信方式「5G」に関する展示が多くなされていました。

海外では2019年が「5G元年」とされており、日本でも2019年下旬にプレ商用サービスを開始する予定の5Gですが、5Gが我々の生活に何をもたらそうとしているのでしょうか。

対応スマホの登場が5Gの進展を示す

スペイン・バルセロナで開催された携帯電話の総合見本市イベント「MWC 2019」。携帯電話に関するさまざまな展示がなされるこのイベントですが、今年大きな注目を集めたのは、やはり「5G」です。

5Gは現在主流の「4G」に代わる新しい通信規格で、最大20Gbpsの高速大容量通信ができることや、ネットワーク遅延が非常に小さいこと、そして1つの基地局に非常に多くの機器を接続できることなどが特徴。これまでのMWCでも5Gは大きなテーマとして取り上げられてきましたが、どちらかといえば実用化に向けた技術やサービスコンセプトに関する展示が主体で、盛り上がりにも温度差が見られていました。

ですが2019年は5Gの技術が確立し、米国ではすでに商用サービスを開始しています。それに加えて韓国、欧州など海外のいくつかの国で、2019年からの商用サービス開始を表明するキャリアが急増していることから、今年が「5G元年」と言われており、5Gに関する展示が一層増加。まさに「猫も杓子も5G」といった印象です。

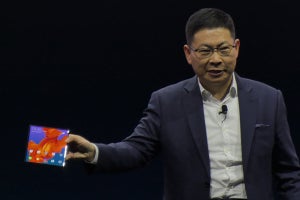

そのことを象徴しているのが5G対応スマートフォンの急増ぶりです。5G対応のスマートフォン向けモデムやチップセットが出揃ったことから、折り畳みスマートフォンとして注目を集めた「HUAWEI Mate X」をはじめとして、MWCに合わせる形で多くのメーカーが5Gスマートフォンを発表。LGやシャオミなど、会場では多くの5Gスマートフォンを見ることができました。

加えてまだ5Gスマートフォンを正式発表していない企業も、5Gスマートフォンのプロトタイプを展示しその実力をアピールするなど、5Gに積極的に取り組んでいる様子を見て取ることができました。端末も十分出揃い後はサービス開始を待つだけ、という状況となったことは確かなようです。

5Gのポテンシャルはスマホから離れてこそ生きる

ですが5Gに適したデバイスがスマートフォンか、という点には疑問があるというのも正直なところです。確かに5Gでは4Gよりも快適な通信を実現できますが、スマートフォンで5Gのポテンシャルを生かせるのは、高画質の動画配信や、レスポンスの速さが要求される高度なオンラインゲームなどに限られてしまうからです。

そうしたことからMWCでは、5Gの商用化が実現した後、それをどう利活用するかという模索が進められている様子も見ることができました。中でもある意味、最も目立っていたのは「遠隔ライブ」です。

これは高速大容量かつ低遅延という5Gの特性を生かし、離れた場所にいる人同士が遠隔で楽器を演奏し、音にずれが生じることなくセッションを繰り広げるというもの。実際ボーダフォンのブースでは、エリクソンのブースにいるメンバーと5Gのネットワークを通じて同時に演奏し、ずれのないバンド演奏を実現していました。

より大きなインパクトを与えていたのが、NTTドコモがヤマハと協力して開発した「5G Cyber Jam Session」。こちらは5Gのネットワークを通じて音だけでなく映像も遅延なく同時に伝送し、ホログラムで表示することで、離れた場所にいる2人があたかも同じ場所で演奏しているかのようなライブを繰り広げていたのです。

こうした取り組みが当たり前になれば、バンドメンバーが離れていてもライブができるようになりますし、音楽ライブの会場に行けなくても、自宅などでよりアーティストと近い、臨場感のあるライブ体験ができるようになるでしょう。このように5Gではスマートフォンを介さない形で、新しいサービスが展開される可能性も高いわけです。

5Gは大きな社会インフラになる

ですが、2018年までは、5Gに関心を持つ国は日本や米国、中国、韓国などに比較的限られていました。それが今年に入ると、先にも触れた通り比較的消極的だった欧州のキャリアなども5Gを大きくアピールするなど、状況が大きく変化しています。商用サービスの提供が(一部の国では2019年から開始するため)2020年となる日本が「遅れている」という声さえ聞こえてくるほどです。

なぜたった1年のうちに、ここまで大きな変化が起きたのでしょうか。その理由は、やはり5Gがスマートフォンにとどまらない、大きなポテンシャルを秘めているためといえるでしょう。

実は5Gに強い関心を寄せているのは、スマートフォンやエンタテインメントなどコンシューマー系のサービスよりも、ある意味“お堅い”分野の企業や自治体なのです。なぜなら「低遅延」や「多接続」といった、5Gが持ついくつかの特徴は、IoTと結びつくことで今後の社会インフラとなり、社会全体に大きな影響を与えると考えられているからです。

例えば低遅延は自動運転や遠隔医療などの実現に大きく貢献することとなりますし、多接続はITで都市を管理し環境に配慮した省電力化を実現する「スマートシティ」や、「インダストリー4.0」として注目されている、IoTとインターネットの活用で工場の設備を“見える化”し、効率化を図る「スマートファクトリー」を実現する上で欠かせない要素になるともいわれています。

それゆえ5Gは、スマートフォンだけにとどまらない社会インフラとなる可能性が高く、5Gで主導権を握ることが世界的に大きな影響力を持つと考える国や企業が増えたからこそ、5Gの商用サービス展開を急ぐ企業が増えたといえるでしょう。ここ最近の米中間で起きた通信企業を巡る摩擦も、5Gの社会的な影響が非常に大きいが故にその主導権争いが影響したとも言われてることからも、その影響の大きさが理解できるのではないでしょうか。

ただし当初導入される5Gのネットワークは、5Gと4Gをセットで運用する「ノンスタンドアロン」での運用が主体となるため、4Gの性能に引きずられ5Gの真の実力を発揮しにくいともいわれています。

そこで今後注目されるのは、5G単独で運用することにより、5Gの真の実力を発揮できる「スタンドアロン」が、いつ、どこで本格的に導入されるかということ。5Gを巡る競争はまだ始まったばかりなだけに、今後どのような発展を遂げていくのかが注目されるところです。